Die GUI bedient sich einer Schreibtischmetapher. Das englische „Desktop“ bezeichnet die Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch und verweist auf die Implikationen zum Arbeiten in der Fläche. Mein realer Schreibtisch besitzt drei Dimensionen, in denen ich Werkzeuge und Dokumente nutzen und aufbewahren kann. Diesen realen Arbeitsraum verkleinert der Bildschirm auf zwei Dimensionen.

Der Beitrag bildet das fünfte Kapitel im Buch „Der Apple-Faktor“. (bei amazon.defür 14,90 Euro bestellen)

Der Bildschirm bildet meine Arbeitsfläche. Dort liegen alle Dateien und Programme, die ich benötige. Um etwas verschwinden zu lassen, kann ich es wegräumen (in den Aktenschrank bzw. in der Datenstruktur auf der Festplatte verstauen)Solange der Papierkorb nicht entleert wurde, kann ich von dort jederzeit etwas wieder hervorholen; aus technischen Gründen wurde bei Macs ohne Festplatte der Papierkorb beim Ausschalten automatisch geleert. oder in den Papierkorb legen. Aus dem Aktenschrank (bzw. von Datenträgern) kann ich natürlich auch jederzeit Objekte wieder hervorholen, Dokumente einsehen, weiter bearbeiten oder Programme starten. Dabei finden diese Vorgänge alle in der Fläche statt. Anstelle von Dokumentenstapeln sehe ich eine Sammlung von Icons.

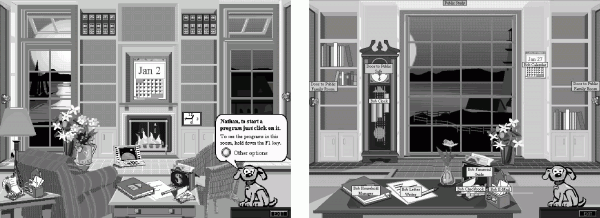

Bei dem Computerspiel „Oil Imperium“ (1989) konnte man ein modernes, rustikales oder kooperatives Büro wählen – auf das Spiel hatte das keinen Einfluss, aber es war schön anzusehen. Der Klick auf den Kalender beispielsweise führte immer zur Terminplanung. Es war keine Büro-Simulation, sondern stellte Spielelemente dar, ohne weder die Spiel- noch die Bürologik zu überstrapazieren. Das Bild war eigentlich nur ein bildliches Menü, in dem man auf die gewünschte Aktivität klickt. Die grafische Hyperkonkretheit gehörte zum Reiz des Spieles.

Wird ein Programm gestartet, verdeckt es bzw. sein Dokument den Schreibtisch ganz oder größtenteils – auf dem realen Schreibtisch bleibt noch genügend freier Platz, wenn ich einen Schreibblock aufklappe. Auch ist mein realer Schreibtisch etwas anders eingerichtet als mein virtueller – nämlich nach Nutzungshäufigkeit und Armlänge. Doch der virtuelle Schreibtisch achtet nicht auf Armlängen, sondern auf Blickrichtungen. In der westlichen Welt sind wir gewohnt, von links nach rechts und von oben nach unten zu lesen. Demnach nehmen wir Objekte in der Bildschirmecke oben links intensiver wahr als jene in der unteren rechten. Daher befindet sich der Papierkorb unten rechts, er wird immer nur gesehen, wenn er benötigt wird, da er an der optisch unwichtigsten Position platziert wurde, und dadurch wird ein bewusster Umgang mit ihm gefördert. Die Platzierung auf dem Monitor unten rechts entspricht der Platzierung unter dem Schreibtisch in der realen Welt – man weiß, wo er ist, aber er drängt sich nicht auf.

„Bob“ versagte zwar auf dem Markt, aber zahlreiche Elemente überlebten in anderer Form, beispielsweise als Office-Assistenten oder Such-Hund bei Windows XP.

Der Computer-Desktop funktioniert abstrakt. Ist ein System zu konkret, wird es zur Illusion oder Simulation. Daher mussten Systeme wie Microsofts „Bob“ (1995) scheitern, da sie ein Wohnzimmer simulierten, ohne dessen reale Vielfalt zu erreichen. Die Schreibtisch-Metapher dagegen will nicht vorgaukeln, an einem virtuellen Schreibtisch zu sitzen, sondern greift nur Objekte und Objekt-Beziehungen aus der realen Schreibtisch-Welt auf.

Ausgehend von der Blickrichtung ordnet der Mac Festplatten- und andere Icons am rechten Bildschirmrand an und öffnet Dokumente am linken Rand, sodass der rechte Bereich noch sichtbar ist.Meine Darstellung von Mac basiert auf MacOS 7 (ab 1991), das multitasking- und internetfähig ist. Das Fenster lässt sich manuell auf den ganzen Bildschirm vergrößern. Damit stehen die wichtigsten Informationen (das Dokument) links und weniger wichtige, die dennoch nützlich sind, rechts. So kann ich jederzeit das Festplatten-Icon doppelklicken und eine andere Datei suchen, um etwas zu vergleichen. Oder ich markiere einen Textteil und ziehe ihn mit der Maus auf den Papierkorb, was den markierten Bereich löscht.

Ziehe ich den markierten Bereich auf eine freie Stelle des Schreibtischs, wird ein Hilfsdokument angelegt, das diesen Bereich enthält. Dieses kann ich vom Schreibtisch in andere Fenster ziehen, wo der Inhalt dann eingefügt wird. Das klingt zwar umständlicher als die Zwischenablage, doch diese kann nur einen markierten Bereich enthalten. Über die Hilfsdokumente kann ich zahlreiche Bereiche kopieren und woanders einfügen.

Auf meinem virtuellen Schreibtisch kann ich mehrere Objekte gleichzeitig bewegen, ich kann die Objekte anordnen wie ich möchte. In Menüs oder Symbolleisten werden mir verfügbare Befehle oder Aktionen angeboten. Fenster bieten mir Aussicht auf Dokumentinhalte, wenn das Dokument nicht in ein Fenster hineinpasst, kann ich es durch Scrollbalken so verschieben, dass ich den gewünschten Ausschnitt sehe. Der Mauszeiger vertritt meine Hand auf dem Schreibtisch. Mittels Mausklick kann ich etwas anfassen und festhalten, um es woanders hin zu bewegen.

Die relevanten Objektrelationen und -funktionalitäten sind vorhanden und werden korrekt erfüllt. Außerdem funktionieren die Grundlagen (↑ Icons, ↑ Menüs, ↑ Fenster, ↑ Mauszeiger) in allen GUIs gleich. Unterschiede gibt es nur in der konkreten Ausprägung oder Gestaltung. Während einige Systeme (wie DOS oder GEM) es nur gestatteten, ein Programm auf einmal auszuführen, war Multitasking (also das gleichzeitige Ausführen verschiedener voneinander unabhängiger Programme) bald Standard.

Die Schreibtischmetapher hat mehrere Implikationen. Durch die Orientierung an bekannten Gegenständen der Realität werden auch deren Ordnungsprinzipien mit eingebunden. Viele orientieren sich räumlich auf ihrem Schreibtisch. Sie wissen, an welcher Ecke die Stifte liegen, wo der Locher, wo Notizzettel zu finden sind. Auch auf Schreibtischen mit Bücher-, Zeitungs- und Papierstapeln, die dem nicht eingeweihten Auge wie Chaos erscheinen, finden sich die Schreibtischbesitzer gut zurecht. Sie orientieren sich räumlich. Geradezu verhasst ist ihnen eine hierarchische Ordnung.

Auf dem Schreibtisch können sie alles einfach ablegen und bei Bedarf wiederfinden. Auf der Festplatte wird ihnen eine Hierarchie aufgezwungen. Legen sie ihre Dateien dort hinein, werden sie automatisch nach bestimmten Kriterien wie Dateinamen einsortiert. Die räumliche Orientierung ist wirkungslos. Der räumliche Finder des Mac dagegen merkt sich, wie Icons in einem Ordner abgelegt wurden und zeigt sie beim erneuten Öffnen wieder so an. Passend dazu richtet der Befehl „Aufräumen“ die Icons an einem unsichtbaren Raster aus, sodass sich keine überlappen. Zwischen dieser räumlichen Orientierung und den üblichen Auflistungen als Dateiliste kann stets gewechselt werden (über das Menü Darstellung).

Windows respektiert die räumliche Platzierung von Icons nicht. Viele Windows-Nutzern pflastern ihren virtuellen Schreibtisch mit Icons: Das ist der einzige Ort, wo keine Ordnung oder Sortierung vorgeschrieben ist, sondern sie von ihrer räumlichen Erinnerung profitieren. Nur dort sind sie tatsächlich Herr ihres Systems, denn auch beim nächsten Anschalten liegen die Icons noch dort, wo sie abgelegt wurden, ohne in eine Ordnung eingepresst worden zu sein.

Auch die Fenster profitierten im klassischen Mac-System von der räumlichen Orientierungsfähigkeit. Beim „Minimieren“ wird ein Fenster auf seine Titelleiste reduziert. Diese bleibt an ihrem Ort und in der Fensterbreite bestehen. Damit ist ein minimiertes Fenster leicht wiederzufinden, denn Nutzer erinnern sich leicht, wo und wie breit ein Fenster war. In der Windows-Taskleiste dagegen muss sich der Nutzer an Icon und Fenstertitel orientieren, es gibt allenfalls eine zeitliche Sortierung, da Fenstertitel in der Reihenfolge erscheinen, in der sie geöffnet wurden.

Piktogramme: Icons und Symbole

Icons scheinen auf dem Desktop eine große Rolle zu spielen. Auf der Kommandozeile existierten keine. Dort gaben die Datei-Endung oder ein anderes Element Auskunft darüber, um welche Art von Datei es sich handelt. Dateinamen und Befehle waren aussagefähig genug, sodass keine Piktogramme benötigt wurden. Will eine grafische Benutzeroberfläche die gesamte Computerbedienung umfassen, muss sie auch Entsprechungen für Dateiverzeichnisse, Dateien und andere Computerobjekte sowie für Befehle finden.

![]()

Die Icons orientieren sich an den Objekten in der Realität. So wird der Computer durch ein Icon dargestellt, das aussieht wie der reale Computer, der Papierkorb und der Drucker wie Mülltonne und Drucker in der Realität. Auch die Diskette wirft keine Fragen auf. Lediglich das Icon für das Text-Programm (2.v.l.) muss gelernt werden. [Abbildung: Macintosh Human Interface Guidelines]

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Piktogrammen unterscheiden: Icons und Symbole. Icons sind kleine Bildchen, die Dateien oder andere Objekte repräsentieren. Ich kann sie mit der Maus aufnehmen und an einen anderen Ort bewegen oder ein Icon auf ein anderes legen, um eine Aktion auszulösen. Das funktioniert jedoch nur, wenn sie Objekte darstellen, die ich auch in der Realität bewegen könnte.

- Kopieren: Datei-Icon auf Datenträger-Icon

- Löschen: Datei-Icon auf Papierkorb-Icon

- Öffnen: Dokument-Icon auf Programm-Icon: das Dokument mit diesem Programm öffnen

- Drucken: Dokument-Icon auf Drucker-Icon.

Auch die metaphorische Nutzung der Icons ist durch die Realität vorgeprägt. Ich kann ein Dokument in den Papierkorb legen, um es zu löschen. Ich kann aber nicht den Papierkorb über ein Dokument „stülpen“, um es zu löschen. Obwohl es keinen Unterschied machen würde, welches Icon ich zu welchem bewege, denn die resultierende Aktion wäre immer gerechtfertigt, unterstützt der Computer nur solche, die innerhalb der Metapher „vernünftig“ erscheinen.

Symbole, auch Schaltflächen genannt, sind dagegen grafische Abbildungen von Aktionen oder Eigenschaften, beispielsweise der „Zurück“-Button in einem Browser oder die Symbole für fette, kursive, unterstrichene Schrift in Textverarbeitungen. Sie können nicht wie Icons miteinander in Beziehung gesetzt werden.

Beim Übergang von der Befehlszeile zur grafischen Bedienung hat sich die Art der Mitteilung geändert. Auf der Befehlszeile sagte man zuerst, was getan werden soll und erst danach, auf welche Objekte sich dieser Befehl bezog. Wenn sinnvoll, ergänzte man Parameter, die das Wie der Befehlsausführung bestimmten. Die Eingabe auf der Befehlszeile folgt dem Schema: Befehl – Objekt – Parameter. Bei der GUI hat sich dies geändert: Zuerst ist das Objekt zu markieren, im Anschluss der Befehl anzuklicken (ob nun ein Befehlssymbol oder ein Menübefehl). Die Möglichkeit, die Befehlsausführung durch Parameter zu beeinflussen, entfällt dabei.

Nicht verfügbare Befehle oder Eigenschaftseinstellungen werden optisch zurückgenommen, mitunter verschwinden die Symbolleisten auch ganz. Ist kein Objekt oder Dokumentbereich ausgewählt, werden beispielsweise die Schaltflächen für das Ausschneiden oder Kopieren ausgegraut – inaktiv, nicht verfügbar – dargestellt und reagieren nicht auf Anklicken. Ebenso sind die entsprechenden Menübefehle als inaktiv markiert. Doch einige Symbole bleiben auch ohne Markierung verfügbar. Im Fall der Symbole für beispielsweise Fettschrift stellt das Anklicken ein, dass der im Folgenden eingegebene Text fett sein soll, bis die Schaltfläche erneut angeklickt wird. Der Fett-Befehl wird zu einem Fett-Schalter „ein / aus“. Diese Doppelfunktionalität tritt nur bei Symbolen auf, die die Form und nicht den Inhalt betreffen (Eigenschaften). Symbole für die Anzeige (Zoom oder Darstellungsmodus) oder Befehle, die das Fenster (Dokument oder Ordner) betreffen werden nicht inaktiv dargestellt, denn sie benötigen keine anzugebenden Objekte.

![]()

Bereits im klassischen Mac-System waren die Icons für verschiedene Dokument-Typen definiert: Text, Layout, Bild. Das Icon der Vorlagen-Datei verdeutlicht, dass Designer die technischen Möglichkeiten berücksichtigen müssen: Icons sollen in Schwarz-Weiß, 16 und 256 Farben vorliegen. Bei MacOS X sind fotorealistische Icons mit bis zu 512 x 512 Bildpunkten möglich, vorher war 32 x 32 der Standard. Die Art des Dokuments (Text, Tiff-Bild, PDF) wird durch den Inhalt des Icons symbolisiert. Das Icon enthält ein Bild des zugehörigen Programms („Vorschau“, fünftes Icon) und einen Schriftzug mit dem Dateityp. Das ist sinnvoll, da das „Vorschau“-Programm zahlreiche verschiedene Dateien verarbeiten kann. Oft stellt MacOS X in der Icon-Vorschau bereits den Dokument-Inhalt dar. [Abbildung: Macintosh Human Interface Guidelines]

Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, braucht es Konventionen, welches Bild auf dem Bildschirm welche Funktionalität versinnbildlicht. Icons, die Dokumente repräsentieren, bestehen aus einem hochkant stehenden Rechteck, wobei die obere rechte Ecke abgeknickt ist. Die Gestaltung des Rechteck-Inhaltes gibt Hinweise auf den Dokumentinhalt. Für Programme empfahl die Macintosh-Guideline die Gestaltung als auf der Spitze stehendes Quadrat. Dieses enthielt wie ein Dokument-Icon Hinweise auf die Art des Programms, eine kleine Hand symbolisierte das Arbeiten und damit den Programmcharakter.

Für die Gestaltung von Icons gilt als Richtlinie, dass sie auf klaren geometrischen Grundformen basieren sollen. Diese Grundformen machen einerseits die Icons leicht voneinander unterscheidbar und bilden andererseits erkennbare Gruppen mit vergleichbarer Funktionalität, beispielsweise Programme und Dokumente. In einer Symbolleiste müssen Icons einerseits gleichwertig nebeneinander bestehen, aber auch leicht unterscheidbar sein. Starke geometrische Grundformen bieten dabei Unterstützung. Werden alle Symbole jedoch mit der gleichen Grundform unterlegt, beispielsweise quadratische oder ovale Schaltflächen, sind sie schlecht unterscheidbar.

![]()

Ursprünglich bestanden Programm-Icons auf dem Mac nur aus auf der Spitze stehenden Quadraten. Heutzutage hat Apple drei parallele Standards. Programme, die Dokumente bearbeiten, basieren auf einem schrägen Rechteck, so besitzen der einfache Texteditor und das betagte AppleWorks identische Grundformen. Ein Zusatzelement kann die Funktion unterstreichen. Für andere Programme kommt entweder eine geometrische Grundform (oft ein Kreis oder Quadrat) zur Anwendung. Einige Programme besitzen jedoch keine visuellen Hilfen mehr, sondern repräsentieren die Haupt-Programmfunktion: Sessel für „FrontRow“ (Multimedia), Roboter für „Automator“ (Automatisieren von häufigen Abläufen) und Toast (CD-Brennen; von Roxio). Adobe wiederum versucht durch eine markante Icon-Familie eine eigene Kohärenz herzustellen, ebenso wie Microsoft. Die Basisform für Dokument-Icons ist das hochkant stehende Rechteck geblieben. [Abbildung: Screenshots]

Auch fotorealistische Symbole und Icons funktionieren weiterhin nur metaphorisch: Was ich einem CD-Icon antue, tue ich noch lange nicht der eigentlichen CD an. Um keine Diskrepanz innerhalb der Metapher zu erzeugen, dürfen nur Vorgänge virtuell abgebildet werden, die entweder der allgemeinen Sprachkonvention entsprechen oder so auch in der Realität vorkommen. Eine dieser Metaphern für Sprachkonventionen wäre „Mach aus diesem Abschnitt ein neues Dokument“ – indem ein markierter Textabschnitt auf den Schreibtisch gelegt wird, entsteht ein neues Dokument, das auch in andere Dokumente integriert werden kann. „Verwende diesen Abschnitt im anderen Dokument“ – ich ziehe den markierten Bereich aus einem Dokumentfenster in ein anderes, wo es prompt eingefügt wird.

Doch eine Metapher funktionierte nie: Ein Datenträger-Icon auf das Papierkorb-Icon zu ziehen. Diese Aktion wirft auf einem Mac einen Datenträger aus; einen realen Auswurfknopf gibt es meist nicht. Diese Icon-Logik hat den technischen Hintergrund, dass der Computer im Hintergrund eine Cache-Datei von Datenträgern anlegt, um den Inhalt schneller anzuzeigen. Das Ziehen auf den Papierkorb symbolisiert das Löschen dieser Cache-Datei und signalisiert dem Computer, dass dieser Datenträger nicht mehr benötigt wird und ausgeworfen werden soll. Bei MacOS X verändert sich das Papierkorb-Icon, sobald man ein Datenträger-Icon bewegt, und wird zu einem Eject-Symbol, was die Funktionalität optisch verdeutlicht. Allerdings ist diese Doppelfunktion des Papierkorbs weiterhin nicht einsichtig.

Mauszeiger

Der Mauszeiger repräsentiert die virtuelle Hand auf dem Bildschirm. Der Zeiger überträgt die Bewegungen der Maus auf die Computerwelt. Während die Maus im Xerox PARC noch drei Tasten hatte, die jeweils eigene Funktionen besaßen (z. B. markieren, Markierung aufnehmen, Markierung einfügen), wurde für den Mac die Anzahl auf eine Taste reduziert. Später kam der Doppelklick als Bedienungsfunktion hinzu.

Was beim Alto noch als verschiedene Funktionen galt, verschmolz zu einer Bewegung. Der Computer musste nicht nur erkennen und auswerten, ob die Taste auf der Maus gedrückt wurde, sondern auch, ob sie gehalten und wann sie wieder losgelassen wurde. In der DOS-Welt hatten die Mäuse meist zwei Tasten, heutzutage kann eine Maus zahlreiche Tasten aufweisen, denen jeweils bestimmte Aktionen zugeordnet werden können. In den 1990ern bekam die rechte Maustaste ebenfalls eine Standardfunktion: Sie öffnete ein Kontextmenü (beim Mac: [Ctrl] beim Mausklick drücken). Abhängig davon, wo sich der Mauszeiger befindet, listet das Kontextmenü geeignete Befehle auf. Ist ein Textabschnitt markiert, sind das beispielsweise Befehle zur Gestaltung, zum Kopieren oder Ausschneiden der Markierung oder zur Rechtschreibkontrolle. Ist dagegen eine Datei markiert, werden Befehle zum Öffnen, Umbenennen oder Kopieren angezeigt.

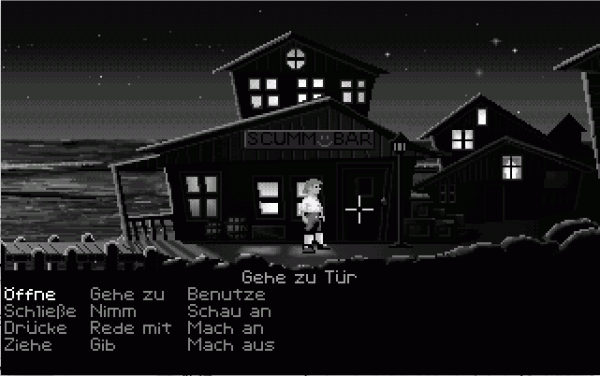

„The Secret of Monkey Island“ legte die Funktionsweise des Doppelklicks offen: Um die Tür zur „Scumm Bar“ zu betreten, konnte ich „Öffne“ im Befehlssatz und die Tür im Bild anklicken oder einen Doppelklick auf die Tür machen. Dabei wurde der helle Befehl automatisch angewandt. Bei Personen war der Standard-Befehl, der bei Doppelklick aktiv wurde, „Rede mit“. GUIs legen selten so deutlich dar, was bei einem Doppelklick geschehen wird. [Screenshot]

Der Doppelklick hielt auch Einzug in die Computerspiele. Im SCUMM-System der Adventure-Spiele von LucasArts zeigte er ab „The Secret of Monkey Island“ (1990) seine Funktionsweise deutlich. Der Doppelklick ist dort erkennbar keine eigenständige Bedienweise, sondern „nur“ der Standardbefehl, wenn man etwas markiert hat; unter Windows wird dieser Standardbefehl im Kontextmenü fett aufgeführt. Bei Dateien ist der Standardbefehl „Öffnen“. Bei einem Textabschnitt dient der Doppelklick dem schnellen Markieren des Absatzes, über dem sich der Mauszeiger gerade befindet. So haben sich für viele Fälle Standardaktionen etabliert, die auch auf anderem Wege (z. B. Datei anklicken, dann „Öffnen“ im Ablage-Menü) leicht erreichbar wären – der Doppelklick ist aber schneller.

Der Mauszeiger hätte auch eine stilisierte Hand sein können, denn diese repräsentiert er in der GUI. Allerdings verdeckt eine Hand das Objekt, das sie greifen will. Es war eine Gestaltung nötig, die möglichst wenig verdeckt und dennoch als flächige Figur leicht auf dem Bildschirm aufzufinden ist. Der Pfeil hat den Vorteil, dass seine Spitze auf das Wesentliche zeigt und er immer breiter wird, je weiter seine Bildpunkte von dem Objekt, auf das gezeigt wird, entfernt sind. Somit ist er ein vergleichsweise großes Objekt und verdeutlicht in seiner Form auch die Zeigefunktion des Mauszeigers.

![]()

Mac- und Windows-Mauszeiger aus den 1990ern. Wird die Uhr bzw. Sanduhr angezeigt, ist der Computer beschäftigt und kann keine Mausklicks registrieren, bewegen lässt sich der Zeiger dennoch. Der Mac-Zeiger ist als dunkle Form auf meist hellen Bildschirmen leichter zu entdecken als der weiße Windows-Zeiger. Die Mac-Uhr hat lässt allerdings vermuten, dass ein Vorgang abgeschlossen sein wird, wenn die Zeiger einmal herumgelaufen sind – das ist jedoch nicht der Fall, sie rotieren weiter. Die Sanduhr weckt weniger falsche Assoziationen, da sie sich einfach umdreht, wenn der Sand durchgelaufen ist. [Screenshots]

Diese Transformation von der realen Hand und deren Aktionen (etwas aufnehmen, etwas bewegen, auf etwas zeigen, etwas direkt bearbeiten) zum Mauszeiger hat nur das Zeigen mittels Pfeilspitze korrekt übernommen. Daher geschieht auf dem Bildschirm etwas völlig anderes als in der Realität, was nur metaphorisch mit den Handlungen unserer Hand zu vergleichen ist. Dieser Bruch von der realen Hand und ihren vielfältigen Möglichkeiten, mit Objekten umzugehen, zur Pfeilspitze (mit der einzigen Option zu klicken) macht gerade Neu-Einsteigern das Computerleben fremd.

Beim ersten Mac lag ein Programm bei, das die Funktionsweise der Maus demonstrierte und mit dem Nutzer übte. Microsoft legte Windows 3 das Kartenspiel Solitaire bei. Millionen Nutzer weltweit haben mit diesem Spiel die Mausbedienung geübt und dabei soviel Sicherheit im Umgang mit diesem Gerät gewonnen, dass sie bald selbstverständlich geworden war.

Fenster

In der Realität bietet ein Fenster (zumindest teilweisen) Ausblick auf das Geschehen auf der anderen Seite einer Wand. Das Fenster trennt beide Seiten voneinander, die sich einander nicht direkt beeinflussen können – lediglich sehen. Insofern scheint der Begriff „Fenster“ in der Computerwelt irreführend zu sein. Die Kennzeichen eines Fensters auf dem Monitor sind sehr verschieden zu denen in der Realität. In der grafischen Computerwelt sind Fenster unser Zugang zu den digitalen Informationen, unser Arbeitsbereich, unser Horizont – den wir mittels Scrollbalken nötigenfalls verschieben können. Ein Bildschirm-Fenster bietet nicht Ausblick auf die Welt, sondern kennzeichnet den Bereich, in dem wir arbeiten können.

Ein Fenster ist in der GUI-Welt die einzige Möglichkeit, den Inhalt eines Dokuments anzeigen zu lassen und dann zu beeinflussen.Die Möglichkeit, via Spezialprogramm oder Befehl auf der Kommandozeile Dokumentinhalte zu verändern, ist der Ausnahmefall. Zu der Arbeit im Fenster gesellen sich die Möglichkeiten am Fenster. Deren grundlegende Funktionsweise ist seit den 1970ern gleich. Fenster enthalten stets außer ihrem Inhalt: Rahmen, Titelzeile, Schließ-Symbol und Bereich zum Ändern der Fenstergröße.

| Fensterinhalt | Fensterform | |

|---|---|---|

| Verschieben | Scrollleiste | Titelzeile |

| Vergrößern, Verkleinern | Zoomfunktion (über Programm, nicht über Fensterelemente) | Fensterecke oder -rand, Symbole |

| Beeinflussung | über Befehle, Mauszeiger, Kontextmenü | Fenstersymbole, spezielle Befehle (Mac: Ablage- oder Fenster-Menü; Windows: Menü des Fenstericons) |

Ohne Fenster böte eine GUI nur Icons auf der Arbeitsfläche. Sollen Inhalte von Ordnern oder Dateien angezeigt werden, ist man auf Fenster angewiesen. Während die Kommandozeile einfach alles linear untereinander schrieb oder den Bildschirm komplett leerte, um eine Arbeitsfläche zu simulieren, muss die GUI mithilfe eines Fensters erst einen Anzeigebereich schaffen. Der Bildschirmrand begrenzte die Anzeige der Kommandozeile, das Anzeigen in der GUI wird jeweils durch Fensterrahmen begrenzt. Eine GUI entspricht der Ansammlung vieler Monitore auf einem Bildschirm. Dabei arbeitet der Nutzer nicht mehr nur innerhalb eines Programms, sondern kann jederzeit in ein anderes Fenster wechseln.

Auf der Kommandozeile waren Programme zeitlich sortiert: erst das eine, dann das andere. Man konnte nicht zwei gleichzeitig im Sichtfeld haben. In einer grafischen Oberfläche ist die zeitliche Sortierung nachrangig, die Anordnung im Raum dominiert den Umgang. Der Nutzer entscheidet selbst, wo und wie sich Programme oder Dokumente auf seinem Bildschirm befinden. Einander überlagernde Fenster sparen dabei Platz.

Als hätte ich mehrere Monitore auf dem Schreibtisch stehen, füllen Fenster meinen Bildschirm, und ich kann zwischen diesen hin und her wechseln. Für jeden „Monitor“ (jedes Fenster) kann ich einstellen, wie groß er ist und ob er im Vordergrund oder am Rand stehen soll. Dieses Verfahren entspricht Windows’ Umgang mit Fenstern, wo jedes Programmfenster seine eigene Menüzeile enthält und somit tatsächlich wie ein eigener Monitor fungiert.Tipp für Windows-Nutzer: Ein Programm muss nicht immer den gesamten Bildschirm füllen, um effektiv damit arbeiten zu können. Auf dem Mac dagegen benötige ich einen „Über-Monitor“ für die Menüzeile, denn jeder Monitor enthält nur das jeweilige Dokument oder die Programmansicht.

Der Nutzer arbeitet nicht mehr nur inhaltlich bzw. innerhalb der vom Programm gesetzten Grenzen, sondern kann seine Arbeitsumgebung direkt verändern. Auf der Kommandozeile füllte eine Textverarbeitung den gesamten Bildschirm, und der Aufbau dieses Bildschirms war festgelegt. Heute entscheidet der Nutzer, wie groß er sein Textfenster wünscht, ob und welche Paletten er verwendet, oft kann die Symbolleiste angepasst werden. Die Zoomfunktion bestimmt den im Fenster angezeigten Ausschnitt. Der Nutzer ist also nicht mehr nur für die Textarbeit verantwortlich, sondern auch für die Organisation der Textumgebung. Denn im Gegensatz zur Kommandozeile, wo man entweder nur Texte bearbeiten konnte oder etwas anderes tun, kann ein GUI-Nutzer mehrere Arbeitsbereiche (Fenster) bereithalten: Textverarbeitung, Zeichenprogramm, Tabellenkalkulation, Browser und ein Kartenspiel. Die Anordnung der Fenster gibt Freiheit und Verantwortung, denn schnell kann eine unaufgeräumte Fenstersammlung auf dem Bildschirm dem Chaos auf dem realen Schreibtisch gleichen.

Indem der Nutzer frei zwischen Fenstern (und Programmen) wechseln kann, hat er die Kontrolle über seine Arbeit. Es ist nicht nötig, sich an einen programmspezifischen Ablauf zu halten, um in ein anderes zu gelangen: Wie im Alltag kann man einfach alles stehen und liegen lassen und sich einer anderen Aufgabe zuwenden. Die Fensterumgebung unterstützt durch ihre einheitlichen Symbole zum Fensterminimieren, -schließen an allen Fenstern die gefühlte Macht des Nutzers. Dieser muss nicht in einem Programm den Befehl zum Beenden suchen oder wissen, sondern kann jedes Fenster auf die selbe Weise schließen – ein Klick genügt.

Dadurch besitzt der Nutzer eine große Kontrolle über den Computer. Er muss sich zum einen nicht zahlreiche teilweise kryptische Befehle merken, zum anderen kann er jedem Fenster die Bedeutung zugestehen, die er für angebracht hält. So werden manche Fenster nur sehr klein genutzt, während andere fast den gesamten Bildschirm füllen. Zum dritten kann er mit ein paar Mausbewegungen und -klicks das gesamte Fensterarrangement umstellen. Dabei muss er sich nicht daran halten, was die Programmierer für sinnvoll halten, sondern sein virtueller Arbeitsplatz gehört ihm.

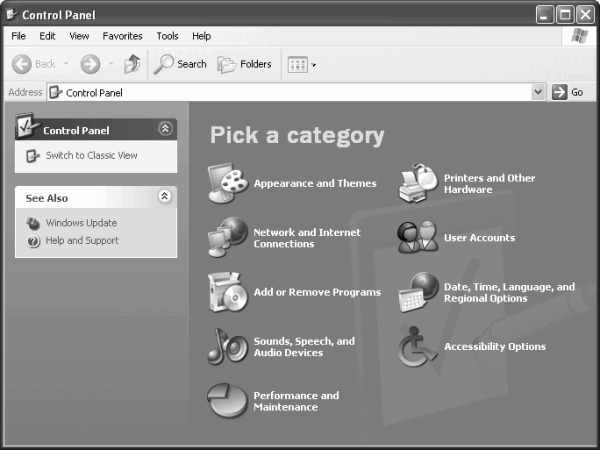

Unter MacOS 7 besaßen Fenster von Dokumenten und Programmen gleichermaßen Schließsymbole, aber nur Dokumente ein Symbol zur Größenänderung (rechts). Auch unter MacOS 9 gilt die Unterscheidung zwischen Programm- und Dokumentfenstern; das neue Symbol rechts verkleinert Fenster auf die Titelleiste. Daneben existieren Fenster im „Brushed Metal“-Look (z. B. für QuickTime und iTunes), diese besitzen nur Schließsymbole. In MacOS X enthalten die Fenstertitel von Dokumenten die Datei-Icons, Programme haben keine Icons im Fenstertitel. Das Symbol am rechten Rand des Dokumentfensters blendet die Symbolleiste aus und ein. Bei Windows (im Bild XP) gibt es dagegen keine Möglichkeit, Dokument- von Programmfenstern anhand von Elementen oder Aufbau zu unterscheiden. [Abbildungen: Screenshots]

Unter MacOS X sind die Fenster-Symbole in der Logik „schließen – verkleinern – vergrößern“ angeordnet. Windows zeigt links das Icon und den Fensternamen an, rechts stehen die Symbole für „minimieren – maximieren – schließen“. Diese Symbole sind unsortiert angeordnet, was beim häufigsten Symbol (maximieren) durch leichtes Danebenklicken genau das Gegenteil bewirkt: Das Fenster wird minimiert oder sogar geschlossen. Auf dem Mac führt aufgrund der Anordnung ein solcher Fehler nicht zum Gegenteil, denn nebeneinanderliegende Symbole haben ähnliche Funktionen: Grünes und gelbes Symbol (vergrößern /verkleinern) betreffen die Fenstergröße, gelbes und rotes Symbol (verkleinern / schließen) lassen das Fenster verschwinden.

Ein Computer-Fenster enthält neben seinem Inhalt und den Steuerelement außerdem Meta-Informationen: Die Titelleiste verrät den Dateinamen und präsentiert das Datei-Icon. Programme besitzen auf dem Mac kein Icon im Fenstertitel. Mitunter ist am oberen Fensterrand, unterhalb der Titelleiste, eine Symbolleiste integriert, die Befehle zur Beeinflussung oder Veränderung des Fensterinhalts anbietet.

Fenstertypen lassen sich nur grob systematisieren. Fenster beinhalten Dokumente, beispielsweise Texte oder Bilder. Fenster stellen Programme dar, beispielsweise Computerspiele oder den Taschenrechner oder ein Programm zur Einstellung des Computers. Manche dieser Programme dienen der Verwaltung von Dateien, dazu gehören iTunes, Brennprogramm sowie Finder (Mac) und Explorer (Windows). Fenster zeigen einen Status an, beispielsweise das Herunterladen oder Kopieren von Dateien. Fenster schweben wie ausgelagerte Symbolleisten (als „Palette“) neben dem zugehörigen Programm- oder Dokumentfenster. Pop-Up-Fenster unterstützen den Nutzer in bestimmten Situationen, beispielsweise beim Öffnen, Sichern oder Drucken von Dateien, oder sie führen als Assistenten Schritt für Schritt zur Lösung eines Problems.

| Funktion | Abhängigkeit | Merkmal | |

|---|---|---|---|

| Programm | Darstellung eines Programms* | GUI-Umgebung | oft zweckgebunden gestaltet (z. B. Computerspiele) |

| Dokument | Darstellung eines Dateiinhalts | von Programm | kann mehrfach geöffnet sein |

| Pop-Up | Standardfunktionen; Assistenten; Warnungen oder Hinweise | vom Dokument (Standardfunktionen) oder Programm (Assistenten, Hinweise) | Weiterarbeit erst nach Schließen möglich |

| Palette | Befehle (z. B. in Symbolleiste) | von Programm | kleinere Titelleiste |

*Auf dem Mac: für einen bestimmten (zeitlich begrenzten) Zweck.

Computerspiele, Miniprogramme und Einstellungen funktionieren ohne Dokumente, sie sind ihre eigenen Fenster; dabei handelt es sich um Programme, die man entweder im Hintergrund bereithalten möchte (Taschenrechner) oder nur einmal für einen bestimmten Zweck verwendet (Einstellungsprogramm) oder nur für eine bestimmte Zeitperiode ausschließlich nutzt (Computerspiel).Auf dem Mac öffnet der Doppelklick auf ein Bildschirmschoner-Modul die Einstellung für den Bildschirmschoner, aber nur – und das ist der Unterschied –, um dieses Modul in die Auswahl zu integrieren. Das Bildschirmschoner-Modul kann nicht bearbeitet oder verändert werden, es wird lediglich in die Liste der vorhandenen Module eingefügt und kann ausgewählt werden. Wird das Fenster eines solchen Programms geschlossen, braucht es nicht im Hintergrund zu warten, bis ein passendes Dokument geöffnet wird – es gibt keine solchen Dokumente.

Bei Computerspielen gibt es Ausnahmen wie „Sim City“, wo die gerade gespielte City einem Dokument entspricht, schließe ich es, kann ich eine andere City-Datei öffnen. Ebenso startet das Sim-City-Programm, wenn ich im Finder auf eine City-Datei doppelklicke – ganz so wie bei einem Dokument und seinem Programm.

Fenster von Internetbrowsern sind Zwitter aus Programm- und Dokumentfenstern. Man kann sie einerseits als Programmfenster ansehen, die einen Bereich zum Anzeigen der Informationen enthalten. Sie können aber auch als Dokumentfenster mit Zusatzfunktionen gelten. Sie verwischen die Grenzen zwischen Programmen und Dokumenten. Ihre wichtigsten Funktionen (Adresseingabe, Seite zurück, Seite neu laden) sind direkt in die Symbolleiste integriert, sodass das Menü kaum benötigt wird. Browser haben sich zu den meistgenutzten Programmen entwickelt und ermöglichen so die Übertragung ihrer Bedienkonzepte auf andere Fenstertypen. Immer mehr Programme integrieren ihre Funktionen in Symbolleisten direkt im oberen Fensterbereich, ohne dass es zu Irritationen führt.

Symbolleisten haben den Umgang mit Fensterinhalten verändert. Früher beeinflussten Fensterelemente ausschließlich die Fensterform oder -darstellung, doch nicht den Inhalt. Befehle standen nur in Menüs oder als Symbole in einer Palette zur Verfügung. Wird die Symbolleiste jedoch in das Fenster integriert, funktioniert das Fenster anders. Es ist dann nicht mehr die Instanz, die einen Dokumentinhalt nur anzeigt, sondern kann auch den Fensterinhalt verändern. Der „Zurück“-Button in einem Browser-Fenster beeinflusst den Inhalt nachhaltig: Die gerade angezeigte Seite verschwindet, und die vorige erscheint erneut. Das „Löschen“–Symbol in der Finder-Symbolleiste entfernt Dateien von Datenträgern.

Durch die Alltäglichkeit von Browsern wundert sich kein Nutzer darüber. Zunehmend mehr Programme integrieren ihre Symbole und Werkzeuge in den oberen Fensterrahmen. Die Fenster und ihre Möglichkeiten werden dadurch vielfältiger, die Unterscheidung zwischen reinem Programm- und Dokumentfenster schwindet. Früher sahen alle Dokumentfenster gleich aus, nur Menüs und evtl. vorhandene Symbolleisten ließen erkennen, zu welchem Programm es gehörte. Heute tragen die meisten Dokumentfenster die Insignien ihrer Programme direkt unter der Titelzeile.

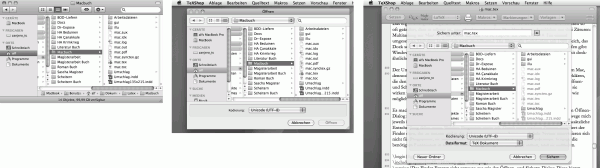

Beim Macintosh-Finder ist dieser Wechsel von viel Kritik begleitet worden. Ist die Symbolleiste zu sehen, verhält sich ein Finder-Fenster wie ein Browser, der Nutzer bleibt also stets innerhalb des Fensters und bewegt sich in der Dateihierarchie vor und zurück. Ist die Symbolleiste ausgeblendet, verhält sich der Finder wieder räumlich. Jedes Objekt öffnet dann ein neues Fenster: ein Dokument-Icon öffnet ein Dokument-Fenster, ein Ordner-Icon zeigt den Ordner-Inhalt in einem neuen Fenster an. Mit einem zusätzlichen Steuersymbol in der rechten oberen Fensterecke kann zwischen den beiden Funktionsweisen umgeschaltet werden.

Dieser Paradigmenwechsel spiegelt sich in den Tastaturkürzeln wider: Im klassischen System legte [Cmd][N] einen neuen Ordner an. Im Finder von MacOS X wird nur ein neues Finder-Fenster geöffnet, so wie [Cmd][N] im Browser ein neues Fenster oder im Textprogramm ein neues leeres Dokument öffnet. Ordner auf der Festplatte sind keine Elemente in einem virtuellen Raum mehr. Sie sind nur noch symbolische bzw. metaphorische Konzepte und funktionieren hierarchisch. Der Windows Explorer kannte eine solche Unterscheidung nicht, da Windows die räumliche Metapher nie konsequent umgesetzt hat.

Pop-ups, Statusfenster und Paletten

Pop-Up-Fenster sind stets einer übergeordneten Instanz zugeordnet. Ein Öffnen / Sichern / Drucken-Dialog gehört zu dem Dokumentfenster. Ein Assistent gehört zu dem Programm-Fenster, von dem aus er gestartet wurde. Im „Hauptfenster“ kann erst weitergearbeitet werden, wenn das Pop-up-Fenster verschwunden ist, durch erfolgreiches Öffnen / Sichern / Drucken, durch erfolgreiches Durchlaufen des Assistenten oder durch Abbrechen/Schließen seines Fensters. Doch die Abhängigkeit solcher Fenster von anderen ist optisch schwer zu kommunizieren.

In MacOS X wird meist kein Pop-Up-Fenster mehr eingeblendet, sondern das Pop-Up fällt wie eine Plane aus der Titelzeile und legt sich dabei teilweise über das betroffene Fenster. Somit ist einerseits die Abhängigkeit dieses Pop-Up optisch erkennbar, andererseits wird deutlich, dass in dem Fenster nicht weitergearbeitet werden kann, solange dieses Pop-Up noch darüberliegt. Damit wird auch das Schließ-Symbol des Fensters inaktiv, es lässt sich nur noch minimieren. Zum Schließen muss erst der Dialog beendet werden. Im klassischen Mac-System war das gesamte System blockiert, wenn ein Öffnen- oder Sichern-Fenster erschien. Damit war es unmöglich, weiterzuarbeiten, ohne das Fenster zu schließen. Situationsbedingt stand das auslösende Fenster immer gut sichtbar dahinter, denn es war ja das aktive und somit vorderste Fenster.

Bei Windows werden Pop-Up-Fenster einfach angezeigt. Die Zuordnung zu anderen Fenstern bleibt dem Nutzer überlassen. Sind mehrere Fenster mit Dialogen geöffnet, ist der Bildschirm voller Fenster, von denen aber nur wenige tatsächlich genutzt werden können. Pop-up-Fenster werden auch nicht beim Programmwechsel mittels [Alt][Tab] angezeigt, erst wenn das Dokumentfenster aktiviert wird, erscheint das zugehörige Pop-Up dazu im Vordergrund.

Ein Sonderfall in der alltäglichen Bedienlogik sind die Systemeinstellungen unter Windows. Dabei handelt es sich jeweils nicht um Programme, sondern um Assistenten oder Dialoge, die vom Explorer abhängig sind. Sie können im Gegensatz zu Programmen mit [Esc] geschlossen werden, sie tauchen nicht in der Taskleiste auf, sind aber in der Programmliste via [Alt][Tab] verzeichnet.

Paletten sind an ihre Programm- bzw. Dokumentfenster gebunden; ist das Programm inaktiv (weil ein anderes im Vordergrund ist), werden die Paletten ausgeblendet. Paletten sind an ihren Titelzeilen erkennbar, die kleiner ist als bei normalen Fenstern. Unter MacOS X etabliert es sich zunehmend, Paletten auf einem dunkelgrauen halbtransparenten Hintergrund anzuzeigen. Unter Photoshop und vergleichbar mächtigen Programmen sind Paletten zur effektiven Bedienung unverzichtbar. Im Gegensatz zu Status- oder Pop-Up-Fenstern besitzt der Nutzer größere Kontrolle über Paletten und kann sie frei anordnen, ggf. ihre Größe ändern und oft die angebotene Befehlspalette an seine Bedürfnisse anpassen. Das Programm speichert diese Anpassungen, und Paletten erscheinen stets dort und so, wie sie der Nutzer angelegt hat.

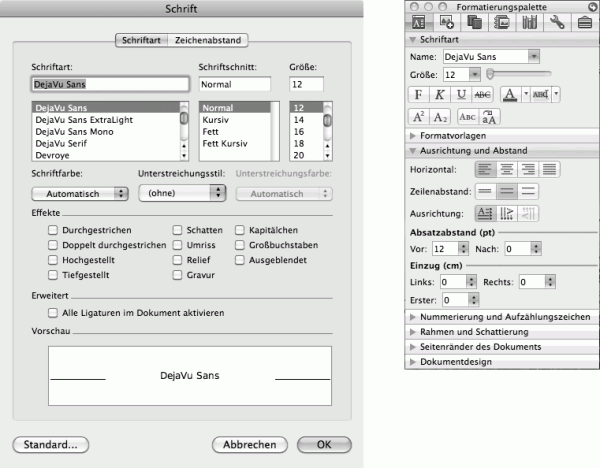

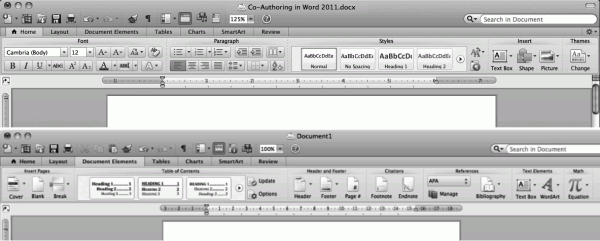

Der Dialog „Format“ > „Schriftart“ bei MS Word offeriert zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Die Vorschau im unteren Fensterbereich ist nötig, denn erst bei Klick auf „Ok“ werden die Einstellungen angewandt. Die Formatierungspalette rechts dagegen führt die Anweisung direkt aus, bei Nichtgefallen kann die „Rückgängig“-Funktion den Klick widerrufen. [Abbildungen: Screenshots]

In der Bedienung unterscheiden sich Paletten- und Dialog-Fenster noch in anderer Hinsicht. Erstere sind nicht modal, ein Dialog-Fenster startet dagegen einen neuen Modus. Um beispielsweise in einem Textdokument etwas zu fetten, kann ich den „Fettungsbefehl“ in der Symbolleiste, Palette oder in einem Menü aufrufen. Sobald ich „fett“ angeklickt habe, wird der markierte Bereich gefettet. Alternativ kann ich bei MS Word die Schriftart- oder Zeicheneinstellungen aufrufen. Dieser Dialog ermöglicht zahlreiche Einstellungen, darunter auch „fett“. Getroffene Einstellungen werden allerdings erst übernommen, wenn ich „Ok“ anklicke.

Modale, also separat zu bestätigende, Dialoge sind immer dann sinnvoll, wenn entweder das Dokument als ganzes betroffen ist (beim Speichern oder Drucken) oder ein geschaffenes Ergebnis nachhaltig verändert werden kann (beispielsweise beim Verwalten von Formatvorlagen). Ist nur ein innerhalb des Dokuments markierter Bereich betroffen, bieten nicht-modale Paletten eine schnellere Bedienung. Modale Dialoge sind auch angebracht, wenn sie eine Funktion darstellen, während der nicht am Dokument weitergearbeitet werden kann, beispielsweise ein Assistent, der anhand von einzugebenden Daten eine Dokumentvorlage erstellt.

Dokumentfenster

Bei Dokumentfenstern ist zwischen zwei Typen zu unterscheiden. Die einen funktionieren wie der frühere Kommandozeilenmodus und damit wie ein eigener Monitor. Text wird, wenn die Zeile zu Ende ist, einfach auf der nächsten Zeile fortgesetzt. Die Zeilenumbrüche auf dem Bildschirm entsprechen nicht denen in der „Realität“, beispielsweise beim Ausdrucken. HTML-Editoren oder Fenster, in denen Programmcode geschrieben wird, sind Beispiele dafür. Auch die Gliederungsansicht in MS Word oder ein Latex-Texteditor arbeiten so. Das Fenster gibt die Breite vor, der Ausschnitt kann nur nach oben oder unten verschoben werden. Die seitlichen Fensterrahmen bilden die Grenzen für die Darstellung.

Der zweite Fall ist der häufigere und betrifft Dokumentansichten, bei denen der Fensterrand nur für den Betrachter besteht. Das bedeutet, das Dokument existiert unabhängig vom Fenster, und der Ausschnitt kann frei bewegt werden. Grafiken, Bilder, Layout-Dateien, PDFs oder Tabellenkalkulationen existieren unabhängig von Fensterrahmen, der Nutzer ist für die Wahl der geeigneten „Perspektive“ (Ausschnitt und Zoomstufe) verantwortlich.

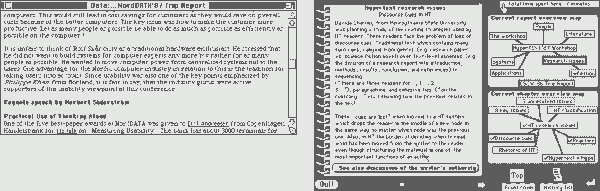

Usability-Experte Jakob Nielsen unterschied 1995 für die Informationspräsentation unter anderem zwischen dem Scroll- und dem Kartenmodell. Bei Scroll-Fenstern sind die Informationen kontinuierlich aufgereiht, durch Scrollen (meist nur nach unten oder oben, die Fensterbreite begrenzt die Zeilenlänge) kann der Nutzer weitere Inhalte wahrnehmen. Die Informationen können auch wie auf Karten präsentiert werden. Analog zu Karteikarten ist der Platz begrenzt, und die Informationen müssen so vorstrukturiert sein, dass sie immer auf jeweils eine Karte passen. Um den „Kartenstapel“ zu nutzen, muss dem Nutzer die Vorstrukturierung bekannt sein und eine Navigationsmöglichkeit eingebaut werden.

Diese klare Unterscheidung zwischen der reinen linearen Information und Informationen, die jeweils häppchenweise präsentiert werden, besteht heute nur noch theoretisch. Die meisten Internetseiten sind so aufgebaut, dass sie alles Wesentliche auf einem Bildschirm präsentieren (Karten). Durch Scrollen können aber weitere Funktionen und Inhalte entdeckt werden.

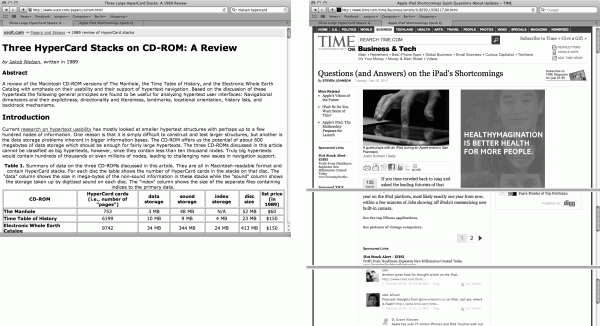

Informationen werden entweder linear aufbereitet, sodass sie durch Scrollen erschlossen werden können. Oder sie sind strukturiert und passen jeweils auf eine „Karte“ wie bei HyperCard, wobei dann eine Navigation benötigt wird. [Abbildungen: www.useit.com/alertbox]

Kritisch wird die Zuordnung bei Texteditoren mit Zoom-Funktion. Aufgrund des vorgegebenen Papierformats gehören sie eigentlich in die Kartenmetapher. Doch passt die „Karte“ im Din-A4-Format nicht auf den Monitor, muss gescrollt werden. Auch denken viele Nutzer während der Eingabe nicht unbedingt in Seiten, sondern bringen ihre Gedanken kontinuierlich aufs virtuelle Papier. Beim Erreichen des Seitenrandes wird eine neue Seite ergänzt. Bei solcher Nutzung könnten sie auch einen rein linearen Texteditor verwenden, der eben nicht mit ↑ Wysiwyg arbeitet. Die Wysiwyg-Funktionen werden meist erst gebraucht, wenn der Text überarbeitet oder optisch aufgewertet werden muss.

Es gibt bei MS Word die Möglichkeit, als Zoomfaktor „Seitenbreite“ einzustellen, dann wird das Dokument immer so angezeigt, dass es die Fensterbreite optimal ausfüllt. Dies stellt eine besondere Variante der Karten dar, bei der die Zoomeinstellung (also die Fensterdarstellung) direkt mit der Fenstergröße verbunden ist. Dabei wird nicht das Dokument neu umbrochen, sondern komplett verkleinert oder vergrößert.

Jakob Nielsen präsentiert diesen Text kontinuierlich, beim Ausdruck wäre er 19 Seiten lang. Das „Time“-Magazin verteilt längere Artikel auf mehrere Internetseiten, ein Ausdruck wäre fünf Seiten lang. Nutzerkommentare, Werbung und andere integrierte Elemente lassen die Internetseite deutlich länger als den eigentlichen Artikel werden – aber er wird eben auf zwei Seiten verteilt statt kontinuierlich angeboten zu werden, als würden Nutzer eher „nächste Seite“ anklicken als einfach weiterscrollen wollen. [Abbildungen: Screenshots]

Seit Zoom-Funktionen zur Standard-Ausstattung von Programmen gehören – was seit etwa 2000 allgemein der Fall ist –, wird die Karten-Metapher wieder gestärkt. Die Verbreitung von PDF im Alltag und im Internet, wo die Informationen eben seitenweise enthalten sind, hat sicher dazu beigetragen, dass auf dem Computermonitor wieder stärker in Seiten bzw. begrenzten „Karten“ gedacht wird und weniger in kontinuierlichen Informationssträngen. Die Kommandozeile kannte keine Seiten oder „Karten“, sondern lieferte die Informationen linear, beim Ausdruck wurde sogenanntes Endlospapier verwendet. Internetseiten sind heute oft so konzipiert, dass sie beim Ausdruck nur wenige Druckseiten füllen. Längere Texte werden auf mehrere Internet-Seiten aufgeteilt.

Die Blog-Kultur sorgt als Gegenbewegung wieder für längere kontinuierliche Online-Texte. Nutzerkommentare und andere Elemente bereichern die Seiten und verlängern den Informationsfluss. Somit pendelt die Praxis zwischen den zwei Modellen hin und her. Mal stehen die Informationen im Vordergrund, unabhängig davon, auf wie viele „Karten“ sie sich verteilen würden. Mal stehen die „Kartengrenzen“ im Vordergrund, und die Informationen werden in Häppchen zerteilt, damit sie jeweils auf die „Karten“ passen bzw. die vom Seitenbetreiber gesetzten Grenzen einhalten.

Die Zoom-Funktion erlaubt es in Kombination mit Scrollbalken, in Dokumenten die Inhalte wahrzunehmen oder zu gesuchten Informationen zu gelangen. Was bei Dokumenten selbstverständlich ist – eben Zoomen und Scrollen – verbietet sich bei anderen Fenstertypen. Damit verraten Scroll-Balken und / oder Zoom-Funktion, ob ein Fenster als Dokument-, Programm-, Dialog- oder Pop-up-Fenster anzusehen ist.

In einer Dialogbox wird im Idealfall nicht gescrollt, um Einstellmöglichkeiten hervorzubringen. In einer Palette wird weder gescrollt noch gezoomt. Allenfalls bei eingebundenen Listen (beispielsweise Dateilisten im Öffnen / Sichern-Dialog oder Formatvorlagen in der Text-Palette) ist Scrollen üblich. Dann sind die Scrollbalken keine Fenster-, sondern Inhaltselemente und befinden sich nicht am Fensterrand und scrollen nur innerhalb eines Fensterausschnitts. Auch innerhalb eines reinen Programmfensters wird nicht gescrollt. Diese Fenstertypen enthalten keine dynamischen Inhalte, sondern können jeweils sehr präzise und genau vom Programmierer oder Designer konzipiert werden. Dieser stellt sicher, dass dem Nutzer nichts entgeht, was erst zu erscrollen wäre.

Eltern-Kind-Fenster

Die grafische Benutzeroberfläche muss Entsprechungen für technische Vorgänge schaffen, sodass der Nutzer die Technik steuern kann. Dabei sind drei Fälle zu unterscheiden:

- Programm-Eingaben: Ein Programm will seine eigenen Eingaben, beispielsweise ein Taschenrechner oder ein Programm für Einstellungen am Rechner oder ein Computerspiel. Datenbank-Anwendungen können ebenfalls in diese Gruppe gehören.

- Steuerung: Die Darstellung in einem Fenster wird über ein anderes gesteuert, oder Zusatzinformationen werden eingeblendet. Beispielsweise die Bediensymbole beim DVD-Abspielen oder die Befehlspalette bei dem Malprogramm GIMP.

- Dokumente: Mithilfe eines Programms sollen Dokumente erstellt, angezeigt, bearbeitet werden. Dabei kann ein Programm durchaus mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen.

Der erste Fall ist trivial: Das Programm übernimmt entweder den gesamten Bildschirm, beispielsweise bei Computerspielen oder beim DVD-Abspielen, oder es präsentiert ein Fenster. Der zweite Fall kann als Sonderfall von Symbolpaletten verstanden werden und fügt sich mit seinen erkennbaren Abhängigkeiten nahtlos in die Bedienung. Der dritte Fall ist schwierig, da das Dokument ein Programm benötigt, um erstellt, angezeigt, bearbeitet zu werden.

Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen, Fensterumgebungen für den Umgang mit mehreren Dokumenten zu gestalten: als Multiple oder Single Document Interface (MDI oder SDI). Der Mac ist als SDI-Umgebung konzipiert, dabei ist jedes Fenster von allen anderen Fenstern unabhängig. Es besteht nur eine Bindung zum Programm, das Aktivieren eines Dokumentfensters aktiviert auch das Programm, in dem das Dokument geöffnet ist.

Windows dagegen wechselt zwischen MDI und SDI hin und her. Mit Word 97 als prototypischem Beispiel war die MDI-Fähigkeit am deutlichsten ausgeprägt, seitdem hat Microsoft wieder in Richtung SDI geschwenkt, jedoch ist die MDI-Basis nie vollständig verschwunden, sie wird nur kaschiert. Bei Word 97 wurde ein Fenster für das Word-Programm geöffnet (ein sogenanntes Elternfenster), in dem dann alle Word-Dokument-Fenster (sogenannte Kindfenster) erschienen. Da Programm- und Dokumentfenster äußerlich nicht zu unterscheiden waren – beide besaßen den selben Aufbau des Fensterrahmens mit Icon, Fenstertitel, Fenstersymbole –, gab es optische Verdoppelungen und Mehrdeutigkeiten.

Ein maximiertes Dokumentfenster füllt den grauen Bereich des Programmfensters vollständig aus, oben links gibt es jedoch zwei Fenster-Icons: eines für das Programm, eines für das Dokument. Oben rechts sind die Minimierungs-, Maximierungs- und Schließsymbole verdoppelt: einmal für das Dokument, einmal für das Programm. Das Programmfenster bestimmt den Aktionsradius des Dokumentfensters, minimierte Dokumentfenster werden am unteren Rand des Programmfensters aufgereiht. Das Elternfenster fungiert quasi wie ein kleinerer Desktop, wenn man es nicht auf den gesamten Desktop maximiert; dann kann man aber nur mit einem Programm arbeiten, da es alle anderen verdeckt.

Viele Programme haben im Lauf der Jahre verschiedene Lösungen und Wege entwickelt, um das Eltern-Kind-Phänomen nicht zum Problem in der Bedienung werden zu lassen. Prägnant und einheitlich war es noch bei Windows 98 ausgeprägt, und auch Windows XP enthält noch viele der Problemfälle. Die Logik orientiert sich an DOS: Ein Programm benötigt einen kompletten Monitor. Daher wird beim Programmstart sofort ein virtueller Monitor (ein Fenster) geöffnet. Wie in DOS können ein Programm und seine Dokumente nur innerhalb dieses „Monitors“ existieren.

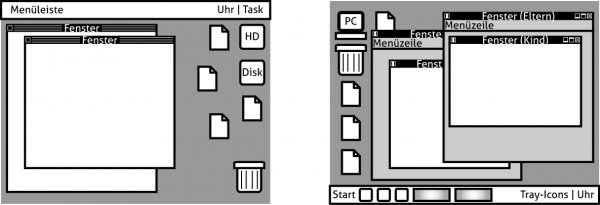

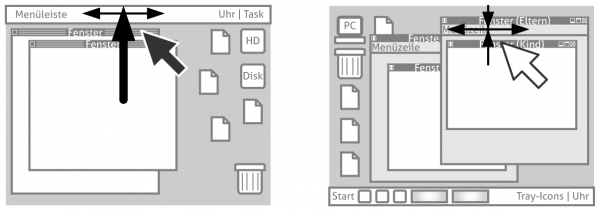

Schematisch wird der Unterschied zwischen klassischem Mac (links) und Windows 95/98/XP (rechts) erkennbar. Zur Verdeutlichung sind bei Windows keine Fenster maximiert: Jedes Programmfenster besitzt ein eigenes Menü und Dokumentfenster. Das Kindfenster kann nicht aus den Grenzen des Elternfensters herausbewegt werden. Die Verwaltung der Tasks (Programme) hat eine eigene Leiste bekommen, während der Mac den Bildschirm mit möglichst wenigen Elementen belegt. Beim Mac werden übrigens nur die Datenträger-Icons standardmäßig geordnet platziert, für selbst abgelegte muss dies aktiviert werden. Die Programmverwaltung liegt beim klassischen Mac in der Menüzeile rechts außen; für ein Schema von MacOS X müsste nur das Dock ergänzt werden, das auch den Papierkorb enthält. [Abbildung: Autor]

Es ließe sich argumentieren, dass auch der Mac diese Logik hat, nur dass bei ihm ein Programmfenster automatisch den gesamten Bildschirm füllt, wobei die Menüzeile eben immer am oberen Bildschirmrand landet und das eigentliche Programmfenster transparent ist. Das beschreibt zwar die technische Logik, vernachlässigt aber die Benutzung. Denn ein durch eine Menüzeile repräsentiertes Programm lädt nicht zur Verwirrung mit Dokumentfenstern ein – „echte“ Programmfenster täten das mit ihrer Gestaltung.

Aus Benutzersicht ist ein Mac-Programm nur ein anderer Modus. Bei den ersten Macs war kein Multitasking möglich, beim Programmstart wurde der Bildschirm geleert und dann das neue Programm angezeigt. Die einheitliche Gestaltung ließ dabei den Nutzer in der vertrauten Umgebung. Seit Macs mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen können, sind alle geöffneten Fenster neben- und hintereinander auf dem Bildschirm sichtbar. Die Menüzeile – und ggf. Paletten und das Dokument – verrät, welches Programm gerade aktiv ist. Dadurch liegt der Fokus auf dem Umgang mit Dokumenten, was dem Mac den Ruf einbrachte, dokumentzentriertes Arbeiten zu fördern.

Als Ausweg aus der Verwirrung mit Programmfenstern wechselt Microsoft optisch zum Single Document Interface. Dabei erhält jedes Dokumentfenster ein eigenes Programmfenster, in dem es maximiert erscheint und seine eigene Menüzeile besitzt. Die MDI-Bedienung mit mehreren Dokumentfenstern innerhalb eines solchen Programmfensters ist aber weiterhin möglich. Word beispielsweise ist ein Programm, von dem mehrere Instanzen geöffnet sein können, um verschiedene Dokumente parallel zu bearbeiten. Photoshop dagegen bleibt bei der MDI-Bedienung. MS Paint und WordPad dagegen sind strikte SDI-Programme, das Programmfenster ist immer gleichzeitig das Dokumentfenster, sie sind für mehrere gleichzeitige Dokumente auf mehrere Programminstanzen angewiesen.

Diese Unwägbarkeiten verkomplizieren die Bedienung. Erschwerend kommt hinzu, dass der „Task-Switcher“ ([Alt][Tab]) alle Programm- und Dokumentfenster aufführt, wenn von einem Programm mehr als eine Instanz geöffnet ist. Dabei taucht ein Programm aber nur einmal auf, egal wie viele Instanzen es hat. Hat man drei Word-Dokumenten in zwei Word-Instanzen geöffnet, enthält der Task-Switcher vier Einträge: drei für die Dokumente, einen für Word. Die Taskleiste enthält die beiden Word-Instanzen.

Ein Windows-Programm kann ohne Fenster gar nichts tun. Das Fensterschließen lässt das Programm und seine Bedienelemente (Symbolleisten, Paletten, Menü) verschwinden. Allenfalls kann ein Eintrag in der Notification Area neben der Uhr das Programm im Hintergrund aktiv halten. Der Eintrag dort bietet jedoch nur beschränkte Funktionalität und dient meist lediglich dazu, das Programm wieder als Fenster aufzurufen. Das Verhalten von Einträgen in der Notification Area ist nicht genormt. Je nach Programm rufen normaler oder Rechtsklick auf das Icon das gleiche oder verschiedene Menüs auf, mitunter erscheint beim normalen Klick das Programmfenster, mitunter passiert gar nichts, sondern ein Rechtsklick ist nötig. Diese Vielfalt ließ die Icons in diesem Bereich zu einem im Alltag wenig geliebten Mittel werden.

Beim Mac sind alle gerade verfügbaren Modi im Dock aufgeführt, bei Windows nur gerade aktive Modi; mit Windows Sieben hat sich die Taskleiste dem Dock-Verhalten angenähert. Ob ein Modus auf dem Mac aktiv bleibt, hängt nicht vom Vorhandensein eines Fensters ab, sondern von der Funktion des Programms. Schließe ich alle Fenster des Mail-Programms, läuft es weiter und informiert mich, falls neue eMails eintreffen. Ich muss erst „Beenden“ im Programm-Menü oder im Kontextmenü des Dock-Icons anklicken.

Um ein Fenster zu schließen, habe ich beim Mac insgesamt sieben Möglichkeiten. An allen Orten, die in die alltägliche Nutzung eingebunden sind, findet sich wenn geeignet eine Möglichkeit: Es gibt ein Tastenkürzel, ein Schließsymbol am Fenster, ein Schließeintrag im Menü, ein Tastenkürzel im Programmwechsler und einen Schließeintrag beim Kontextmenü im Dock.

Unter Windows werden die Möglichkeiten vervielfältigt, indem sich beim Klick auf den Eintrag in der Taskleiste und auf das linke Icon im Fenstertitel ein identisches Menü öffnet. Zusätzlich kann mittels [Alt] und Cursortasten in jedem Menü navigiert werden. Die Tastaturbedienung ist beim Mac ebenfalls möglich (zum Aktivieren: [Ctrl][F1]), aber nicht standardmäßig vorgesehen. Die Anzahl der Möglichkeiten sagt nichts über die Nutzbarkeit aus. Es ließe sich argumentieren, dass weniger Möglichkeiten besser sind, wenn diese gut erkennbar und einfach nutzbar sind.

| Mac | Windows | |

|---|---|---|

| Tastenkürzel | [Cmd][W] | [Strg][W] (nicht immer) |

| am Fenster | Schließsymbol links | Schließsymbol rechts (am Dokumentfenster)Doppelklick auf Icon in Fenstertitel (des Dokumentfensters)Klick auf Icon in Fenstertitel > „Schließen“ (alternativ [Alt] und mit Cursor-Tasten in dieses Icon-Menü navigieren) |

| Menü | Ablage-Menü > „Schließen“ | Datei-Menü > „Schließen“ |

| Fenstermanagement | — | Rechtsklick auf Eintrag in Taskleiste > „Schließen“ (falls das Programm nicht alle Dokumente gebündelt anzeigt) |

Der Computer fragt beim Klick auf „Schließen“, ob die Änderungen im Fensterinhalt auch in die Datei gespeichert werden sollen. Das Schließen beendet die Arbeit mit dem Dokument, und gibt Bildschirmplatz für die nächste zu erledigende Aufgabe frei. Der zurückgewonnene Bildschirmplatz ist der Hauptgrund für Windows-Nutzer, auch das Programm zu beenden.

Für Mac-Nutzer gibt es nur drei Gründe, ein Programm zu beenden: Ich möchte meine Technik entlasten und einen gerade nicht genutzten Modus daher deaktivieren; Adobe Photoshop beispielsweise beende ich nach der Arbeit, denn es benötigt viele Ressourcen, MS Word wird erst beim Rechnerausschalten beendet, denn der Rechner fühlt sich nicht langsamer an, wenn dieser Modus im Hintergrund bereitgehalten wird. Ein zweiter Grund könnte sein, dass ich eine Aufgabe abgeschlossen habe und weiß, dass ich ein Programm definitiv in absehbarer Zeit nicht mehr benötige. Der dritte Grund ist, dass ich so viele Modi bereithalte, dass mein Dock viel zu voll ist – also schließe ich einige Programme, die ich vermutlich nicht gleich wieder benötigen werde.

Das Beenden von Programmen lässt den Mac einen Modus auf der technischen Ebene beenden, der Speicherbereich des Programms wird wieder freigegeben. Die Präsentation auf dem Bildschirm entspricht dem technischen Zustand. Da Windows das Schließen in erster Linie als Anweisung für die Darstellung versteht, aus der auch technische Konsequenzen folgen können, ist die Unterscheidung zwischen Fenster-Schließen und Programm-Beenden in der Benutzung aufgehoben. „Programme schließen“ ist eine von diesen schiefen Formulierungen, die nur Sinn ergeben, wenn man mit Windows arbeitet.

| Mac | Windows | |

|---|---|---|

| Tastenkürzel | [Cmd][Q] | [Alt][F4] |

| am Fenster | Schließsymbol links (wenn es ein Programmfenster ist) | Schließsymbol rechts (am Programmfenster)Doppelklick auf Icon in Fenstertitel (des Programmfensters)Klick auf Icon in Fenstertitel > „Schließen“ (alternativ [Alt] und mit Cursor-Tasten in dieses Icon-Menü navigieren) |

| Menü | Programm-Menü > „Beenden“ | Datei-Menü > „Beenden“ |

| Fenstermanagement | Rechtsklick auf Dockeintrag > „Beenden“[Cmd][Tab], in Programmliste [Q] | Rechtsklick auf Eintrag in Taskleiste > „Schließen“ (funktioniert nur beim letzten Programmeintrag) |

Das Mac-System nutzt das Datei-Icon in der Fensterleiste nicht für die Verdoppelung der Taskleistenfunktion, sondern ein Rechtsklick darauf zeigt an, wo sich die Dokument-Datei auf einem Datenträger befindet. Damit ist stets die Verbindung zwischen Fenster auf dem Bildschirm und Datei auf der Festplatte erkennbar, eine weitere Verknüpfung von Bildschirmdarstellung mit der technischen Realität. Wurde der Fensterinhalt seit dem letzten Speichern verändert, erscheint das Datei-Icon halbtransparent, und das Schließsymbol erhält einen Punkt. So informiert das Dokument-Fenster immer über den Status der Dokument-Datei.

Wann unter Windows ein Programm bzw. Fenster wo auftaucht oder aufgelistet wird, ist aufgrund der Abhängigkeiten (Eltern-, Kind-Fenster, Pop-up) nicht leicht vorherzusehen. Sicherlich gibt es für alles technische Erklärungen – wie für das Auswerfen von Datenträgern beim Mac via Papierkorb –, doch Nutzer interessieren sich nicht für Erklärungen. Nutzer wollen sich auf einmal gelernte Funktionsweisen verlassen können, denn das gibt ihnen das Gefühl, die Maschine zu beherrschen.

Das Problem bei Kind-Fenstern besteht darin, dass ihre Abhängigkeit nur am Verhalten, nicht an der Erscheinung erkennbar ist. SDI- und MDI-Programme existieren fröhlich nebeneinander und lassen jede Verallgemeinerung ins Leere laufen. Die Word-2007-Fenster simulieren auf den ersten Blick recht überzeugend den SDI-Ansatz. Allerdings fällt die Maskerade, wenn man die die Tastenkürzel zum Dokumentfensterschließen verwendet: [Strg][W]. In diesem Sonderfall ist lediglich das Schließsymbol des Dokumentfensters nicht mehr vorhanden, und das Datei-Icon wird anstelle des Programm-Icons angezeigt. Unter Excel 2007 gibt es allerdings noch die Symbole für das Dokument-Fenster – prominent platziert unterhalb der Symbole vom Programmfenster.

Es ließe sich argumentieren, dass Windows die Unterschiede zwischen Programmen und Dokumenten aufhebt und dadurch benutzerfreundlich ist. Doch diese Aufhebung erfolgt nicht konsequent, manche Programmfenster können leer existieren (auch Word, wenn man das Dokument über Tastenkürzel schließt), manche weisen bei maximiertem Dokumentfenster doppelte Minimieren / Maximieren / Schließen-Symbole und Fenster-Icons auf, andere gleichartige Programme tun dies nicht. Die Uneinheitlichkeit und die Vielfalt der Möglichkeiten entspricht eben nicht der Benutzerfreundlichkeit, da bei einer Aktion nie vorhergesagt werden kann, was geschieht, welches Fenster wo und wie erscheint. Um es kurz zu machen: Fenster unter Windows (sic!) sind keine Freude und lassen sich kaum systematisch darstellen.

Als neuere Möglichkeit für MDI-Programme hat sich die Tab-Anzeige etabliert. Dabei werden verschiedene Dokumentfenster gleichberechtigt hintereinander angezeigt. Ihre Titel sind in einer Zeile aufgereiht, ein Klick auf den Tabtitel holt das zugehörige Dokument in den Vordergrund. Beim Browsen im Internet hat sich diese Bedienung rasch verbreitet, denn die Vorteile sind offensichtlich: Alle Dokumentfenster können gleichzeitig maximiert sein und stehen gleichberechtigt zum Aufruf bereit, ein aufwändiges Fenstermanagement ist nicht möglich und nicht nötig. Browser-Tabs können nur existieren – oder eben nicht. Mit der Vergrößerung oder Verkleinerung des Fensters werden alle in Tabs enthaltenen Dokumente gleichermaßen vergrößert oder verkleinert.

Als größtes Problem bei Tabs ist anzusehen, dass ein Programmfenster eben nur ein Dokument auf einmal anzeigen kann. Die Bedienung folgt also der SDI-Logik, während die Funktionalität der MDI-Bedienung entspricht. Um zwei Dokumente parallel zu bearbeiten, müssen unter Windows zwei Programminstanzen geöffnet sein, damit beide Dokumente nebeneinander liegen können. Beim Mac dagegen ist die Tab-Lösung nur in wenigen Fällen sinnvoll, weil alle anderen über die etablierte Fensterlogik gut abgebildet werden. Beim Browser, an dessen Symbolleiste die Tab-Zeile angegliedert ist, funktioniert die Logik. Doch bei Text- oder Bild-Dateien würde – selbst wenn das Programm über eine Symbolleiste verfügt – die Tab-Zeile eher irritieren. Die Fenster können auch ohne Tabs gleichberechtigt neben- und hintereinander existieren.

Meta-Programme

Neben die Dokument- und Programmfenster hat sich ein dritter Typ gesellt. Browser, Adressbuch-Programm und Medien-Verwaltungsprogramme (wie Picasa oder iPhoto, iTunes) sind kaum in der klassischen Logik einzuordnen, da sie keine eigenen Dokumente erstellen und bestehende nur beschränkt bearbeiten können. Im Wesentlichen dienen sie dem Anschauen, Durchsuchen, Verwalten von Informationen oder anderen Dateien. Diese „Meta-Programme“ repräsentieren einen dritten Fenstertyp, bei dem das Programmfenster gleichzeitig sein Inhaltsfenster ist. Diese Programme dienen vorwiegend der Verwaltung von Daten und weniger der Erstellung von Dokumenten. Sie sind nicht unbedingt notwendig, erleichtern aber die alltägliche Arbeit mit dem Computer. Zugespitzt formuliert, sind sie mächtige Kleinprogramme. Das Adressbuch funktioniert wie eine Spezialdatenbank. iTunes und iPhoto sind quasi Erweiterungen für den Finder bzw. Explorer, indem sie Musik- und Foto-Dateien in einem zugewiesenen Bereich auf der Festplatte verwalten und eine komfortablere Nutzung dieser Dateien ermöglichen. Sie können keine neuen Dokumente erstellen wie es Musik- oder Grafikprogramm könnten.

![]()

Das Dock ist zweigeteilt: Der linke Teil dient der reinen Programmverwaltung, der rechte Teil, in dem sich auch der Papierkorb befindet, ist quasi eine Erweiterung zum Finder. Darin lassen sich Ordner oder Dateien für schnellen Zugriff ablegen. Verkleinerte Fenster werden ebenfalls dort abgelegt, können dort aber nicht geschlossen, sondern lediglich wieder hervorgerufen werden. Ein kleines Zusatz-Icon (hier: Pfeil) signalisiert, welche Programme tatsächlich gestartet sind. [Abbildung: Screenshot]

Im klassischen Mac-System brauchte man ein Programm nur selten direkt zu starten. Man öffnete ein Dokument, und das passende Programm dazu wurde gestartet. So einfach wie Dokumente waren auch Programme auf der Festplatte zu finden, falls man sie direkt starten wollte. Mit dem Aufkommen der Meta-Programme und ihrer zunehmenden Nutzung, wuchs das Bedürfnis, sie einfach starten zu können. Dazu mussten sie sich im sichtbaren Bereich befinden, um sie aufzurufen. Der Schreibtisch war jedoch als Ablage für Dokumente gedacht, auch wenn sich Programme problemlos darauf ablegen ließen. MacOS X brachte mit dem sogenannten Dock ein neues Bedienkonzept. Dieses wurde anfangs als Taskleisten-Ersatz belächelt, doch es ist ungleich mehr – und gleichzeitig weniger.

Das Dock ist eine reine Programmverwaltung und trennt den Bereich für das Fenstermanagement deutlich ab. Das Dock listet alle gestarteten Programme auf und kann Programme für den schnellen Zugriff behalten. Die Einträge lassen sich frei umsortieren. Damit hebt das Dock die Trennung zwischen gestarteten und zu startenden Programmen auf. Der Rechtsklick auf ein Programm bietet Optionen und programmspezifische Funktionen. Im Kontextmenü sind alle Fenster des Programms aufgelistet und beispielsweise „Neue E-Mail erstellen“ beim Mail-Programm. Das Dock bietet in dieser Logik direkten Zugriff auf Meta-Programme.

Diese funktionieren wie der Finder – für andere Zwecke. Im Gegensatz zum Finder, der auch den Schreibtisch verwaltet, haben Meta-Programme nur den Inhalt ihrer Fenster und einen Bereich auf der Festplatte unter Kontrolle. Änderungen in ihrem Fenster können sich auf mehrere Dinge auswirken: einzelne oder mehrere Dateien, die Anzeige von Dateiinhalten oder -informationen. Gleichzeitig dienen sie zum Betrachten oder Wiedergeben dieser Datei (innerhalb des Meta-Programms), eine ausführliche Bearbeitung der Datei ist nicht möglich, nur kleinere globale Bearbeitungen (wie Farb- oder Schärfekorrektur unter iPhoto); das Erstellen neuer Dateien ist nicht Zweck des Programms.

Multitasking

Da auf Computern heute oft mehr als ein Programm läuft, sind die Bildschirme mit Fenstern gepflastert. Zurzeit befinden sich sieben Fenster auf meinem Bildschirm: Latex-Editor, PDF-Vorschau, Browser, eMail-Programm, iTunes, Kalender-Programm, Bild-Bearbeitung. Diese überlagern sich teilweise, und ich springe zwischen ihnen hin und her, als wäre es das Natürlichste von der Welt – so wie auf meinem Schreibtisch verschiedene Bücher, Artikel, Kalender, Briefstapel und Schreibblock liegen, und ich quasi simultan mit allen arbeite. Wie meine Computerfenster verdecken sich manche dieser Dinge gegenseitig, und ich muss sie hervorsuchen.

Auf subtile, fast unmerkliche Weise hat das „Vieles auf einmal Tun“ Besitz von unserem Leben ergriffen. Leicht könnte man dem „Wir tun zu viel auf einmal, ohne uns auf eine Sache zu konzentrieren“ das Wort reden, aber das würde nur Symptome beschreiben. Wichtiger ist mir die Beobachtung, auf welche Weise wir multitasken und wie wir Multitasking von anderen erwarten.

Vor zwei Jahrzehnten startete man einen Computer und erledigte eine Aufgabe. Dann beendete man es und startete ein neues für eine andere Aufgabe. Nebenbei liefen Radio oder Fernseher, Telefonate oder Gesprächsangebote unterbrachen unsere Aufgabe. Wenn wir bereits elektronische Post nutzten, schauten wir vielleicht zweimal pro Tag nach, ob neue Nachrichten eingetroffen sind – um uns einzuloggen, mussten wir andere Aufgaben ruhen lassen.

Heute laufen zahlreiche Programme parallel. Wir sind dauervernetzt, während einer Aufgabe fällt uns ein, dass wir eine eMail schreiben müssen und wechseln ins eMail-Programm. Der eMail wollen wir ein Foto hinzufügen, das aber noch zugeschnitten werden muss. Kein Problem: Wir starten eine Bildbearbeitungssoftware. Während das Programm startet, haben wir eine gute Idee für unsere eigentliche Aufgabe und wechseln in dieses Programm zurück. Danach bearbeiten wir das Foto, senden die eMail ab und widmen uns wieder der Ursprungsaufgabe. Eine Stunde später schreiben wir eine zweite eMail und fragen, ob das Foto angekommen ist.

Es gibt vier Möglichkeiten, den Überblick auf seinem Computer zu behalten.

- Aufgabenzentriert: Man wechselt zwischen verschiedenen „Schreibtischen“ wie in der Realität zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen (Kochen: Küchentisch, eMails: Schreibtisch, Laubsägearbeiten: Werkbank). Unter Linux haben sich virtuelle Schreibtische etabliert, auf die man seine Programme verteilt. Man wechselt jeweils zum Schreibtisch, wo das passende Programm oder Dokument liegt. Probleme ergeben sich, wenn das selbe Programm für verschiedene Aufgaben benötigt wird. Der Nutzer muss selbst dafür sorgen, dass die Aufteilung sinnvoll ist, und sich bewusst sein, dass sein Computer mehr tut, als zu sehen ist.

- Programmzentriert: Man wechselt zwischen Programmen je nach aktueller Aufgabe hin und her. Dazu benötigt der Computer ein übersichtliches Programmmanagement, mit dem diese Wechsel unkompliziert und leicht möglich sind. Via [Alt][Tab] (Windows) oder [Cmd][Tab] (Mac) kann direkt hin- und hergeschaltet werden. Oder man klickt auf den passenden Programmeintrag im Dock. Unter Windows ist die Trennung zwischen Dokument- und Programmfenster in der Taskleiste selten eindeutig. Hat ein Programm zahlreiche Dokumente geöffnet, hilft es wenig, zwischen Programmen zu wechseln, um ein Dokument zu finden.

- Dokumentzentriert: Man wechselt zwischen mehreren Dokumenten hin und her. Dazu bräuchte der Computer ein sinnvolles Management der geöffneten Dokumente. Verteilen sich diese auf verschiedene Programme, muss der Nutzer sich an diesen orientieren, also quasi hierarchisch denken: erst an das Programm erinnern, danach an das Dokument.

- Fensterzentriert: Man wechselt zwischen Fenstern. Da jedes Programm und jedes Dokument in Fenstern erscheint, besitzt dieser Ansatz die größte Logik. Wird ein Fenster in den Vordergrund geholt, wird das dazugehörende Programm mit aktiviert.

Unter Windows sind fast alle geöffneten Fenster in der Taskleiste aufgeführt, unabhängig ob sie ein Programm oder Dokument repräsentieren. Jedoch werden Dokumente, die mit dem selben Programm geöffnet sind, oft zusammengefasst. Auch erhält das eMail-Programm dort einen Eintrag und weist zusätzlich in dem Bereich neben der Uhr auf eventuell neu eingetroffene Mails hin.

MacOS X kombiniert die genannten Ansätze, ohne sie miteinander zu verwischen.

- Aufgaben: Mit der Systemfunktion „Spaces“ können bis zu 16 virtuelle Schreibtische angelegt und die Programme darauf verteilt werden. Quasi ein Schreibtisch je Aufgabe.

- Programme: Das Dock repräsentiert alle laufenden Programme, via Klick kann zwischen diesen gewechselt werden. Dokument-basierte und Meta-Programme (Textverarbeitung, iTunes, Mail) können laufen, ohne ein Fenster zu besitzen. Ein Klick auf das Dock-Icon ruft die zugehörigen Fenster in den Vordergrund bzw. öffnet das zugehörige Fenster. Besitzt ein Programm gerade kein Fenster, wird eines erstellt, so liefert ein Klick auf MS-Word immer ein Dokument-Fenster: ein bereits geöffnetes oder ein neues leeres Dokument. Die Dock-Icons verfügen über Zusatz-Funktionen, eine Zahl am Mail-Icon zeigt ungelesene Mails an, das iCal-Icon zeigt das aktuelle Datum, und via Rechtsklick auf ein Dock-Icon stehen häufige Funktionen zur Verfügung.

- Dokumente: Da Dokumente nur in Fenstern existieren, gibt es keine extra Dokument-Übersicht. Jedes Programm enthält ein „Fenster“-Menü, in dem sämtliche Fenster (Dokumente), die gerade geöffnet sind, aufgelistet werden. Auch per Rechtsklick auf ein Icon im Dock werden alle geöffneten Dokumente aufgelistet.

- Fenster: Als fensterzentrierte Orientierungsmöglichkeit gibt es „Exposé“, um aus geöffneten Fenstern das gewünschte auszuwählen: Alle Fenster werden so verkleinert, dass sie nebeneinander auf den Bildschirm passen. Dabei wird jedes Fenster so wenig wie möglich von seinem Ursprungsort bewegt. Ein Mausklick aktiviert das gewünschte Fenster, das dann in den Vordergrund geholt wird. Alle anderen Fenster fallen zurück an ihre ursprünglichen Orte. Exposé funktioniert auch während Drag & Drop: Icon anfassen und bewegen (Maustaste drücken) – Exposé-Taste drücken – mit Icon auf das Zielfenster gehen – Exposé-Taste erneut drücken – das Zielfenster ist im Vordergrund, das Icon dort an der gewünschten Stelle ablegen (Maustaste loslassen).

Die Fenster und ihre Fähigkeit, einander zu überlagern, sodass das gerade aktuelle im Vordergrund ist, alle anderen aber in Reichweite liegen, haben uns ermächtigt, mehr mit dem Computer auf einmal zu tun. Unser Appetit, so viel gleichzeitig zu tun, führt dazu, dass wir immer mehr Fenster geöffnet haben und dadurch Orientierungshilfen benötigen. Die Hürden, zwischen vielen Aufgaben zu wechseln, sind deutlich gesunken. Ich muss Programme nicht beenden, um andere zu starten, sondern kann direkt wechseln. Ich kann zahlreiche Informationen auf viele Fenster verteilt gleichzeitig präsentiert bekommen. Ein geeignetes Fenstermanagement unterstützt mich darin, den Überblick zu behalten und schnell zu dem als nächstes benötigten Fenster zu wechseln. Durch Copy & Paste sind die Fensterrahmen durchlässig, und ich kann Inhalte in anderen Fenstern direkt weiterverwenden.

Menschen können immer nur eine Sache auf einmal erledigen. Echtes Multitasking ist nicht möglich. Wir können nicht gleichzeitig einen Brief schreiben und Aktienpakete verkaufen, höchstens beide Tätigkeiten simultan erledigen, also im Stakkato zwischen beiden wechseln. Letztlich werden alle Aktionen linear erledigt. Wenn Aufgaben so komplex sind, dass sie aus vielen Einzelschritten bestehen, für die zahlreiche Werkzeuge im schnellen Wechsel nötig sind, ist der Bildschirm schnell mit Fenstern gefüllt.

Die wichtigste Aufgabe kann auch der beste Computer und das ausgefeilteste Fenstermanagement dem Nutzer nicht abnehmen: die Entscheidung, was wirklich wichtig ist.

Menüs

Seit es keine Befehlszeile mehr gibt, um den Computer anzuweisen, etwas zu tun, ist man auf Befehle zum Anklicken angewiesen. Diese finden sich in thematischen Gruppen in Menüs sortiert. Von wenigen Fällen wie Visi On und dem Windows-„Start“-Menü abgesehen, befinden sich Menüs oben und klappen nach unten aus. Beim Mac gab es früher nur „Pull Down“-Menüs. Bei diesen klickte man auf einen Menütitel, hielt die Maustaste gedrückt, bewegte den Mauszeiger auf den passenden Befehl im erscheinenden Menü und ließ die Maustaste los: Klicken und halten, ziehen („pull“), loslassen. Bei Windows klickte man auf das Menü, und dann auf den passenden Menübefehl: Klick eins (Menü klappt aus, „drop down“), Mauszeiger bewegen, Klick zwei. Seit MacOS 7 funktionieren auf dem Mac beide Bedienungsweisen, und Menüs heißen seitdem „Drop down“-Menüs. Unter Windows war die Drop-down-Bedienung der Standard, später wurde Pull down ergänzt.

Die in allen Programmen einheitliche Menüzeile beim klassischen Mac suggerierte Einheitlichkeit und sorgte dafür, dass alle Programme auf den selben Bedienprinzipien aufbauten. Sie benutzten alle die Programmbibliotheken („Toolbox“) des Mac-Systems. Die Menüzeile befindet sich immer noch am oberen Bildschirmrand und sorgt weiterhin für eine einheitliche Bedienung.

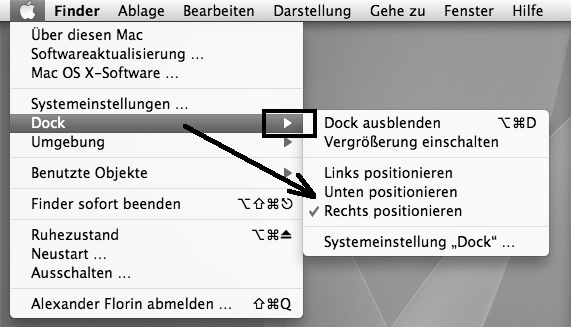

Durch die Platzierung der Menüleiste beim Mac sind die Befehle schnell anzuklicken: Den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand bewegen und dann nach links oder rechts ausrichten und klicken – fertig. Bei Windows befinden sich Menüs immer unterhalb einer Fenstertitelzeile, der Mauszeiger ist also in alle vier Richtungen auszurichten, um einen Menüeintrag anzuklicken; damit ist mehr feinmotorische Arbeit nötig. [Abbildung: Autor]

Da jedes Windows-Fenster sein eigenes Menü mitschleppt, wird dort Bildschirmplatz vergeudet, denn der Nutzer kann von allen sichtbaren Menüs immer nur eines bedienen. Das Mac-Menü besitzt nicht nur die prominentere Platzierung, sondern auch eine deutlich größere Schrift, sodass die Menü-Bedienung erleichtert wird, denn die Befehle sind nicht nur gut lesbar, sondern dadurch die Klickbereiche (Menüeinträge) auch größer. Die räumliche Orientierung weiß, dass Befehle stets am selben Ort zu finden sind, denn die Menüs sind immer gleich aufgebaut. Da sich die Menüleiste stets dem aktuellen Programm anpasst, profitiert die jeweils aktive Anwendung von den Vorteilen.

Menü-Einträge können verschiedene Funktionen haben: Befehle auslösen (wie Papierkorb entleeren) oder etwas mit einem Objekt tun (wie Datei löschen). Erfordern sie ein Objekt, sind sie ausgegraut, wenn kein geeignetes Objekt markiert oder ausgewählt ist. Sie können Optionen anbieten (wie Darstellung als Spalten), was durch einen Haken vor der gewählten Option im Menü verdeutlicht wird. Ruft ein Menü-Eintrag ein Dialog- oder Pop-up-Fenster auf, wird dies durch drei Punkte (…) verdeutlicht. Verbirgt sich hinter einem Menü-Eintrag ein Untermenü, weist ein Pfeil darauf hin, und das Untermenü wird direkt an dem Hauptmenüeintrag eingeblendet. Besitzen Befehle Tastenkürzel, werden diese neben dem Menü-Eintrag angezeigt. Unter Windows wird in Menüs das zum Befehl gehörende Symbol zusätzlich angezeigt.

Hysterisis führt dazu, dass der Mauszeiger nicht nur über den kleinen rechteckigen Bereich bewegt werden muss, um in das Untermenü zu gelangen. Da das Menü mit Verzögerung ausgeblendet wird, kann die Maus auch ungenau bewegt werden oder schräg. Das Menü würde erst nach dem Bruchteil einer Sekunde verschwinden, meist habe ich es dann bereits längst erreicht. [Abbildung: Autor]

Erst mit MacOS 7 wurden Untermenüs im Mac-System Standard, da die zuvor ausschließliche Pull-down-Bedienung die Handhabung von Untermenüs erschwerte. Apple zeigte sich bei vielen Aspekten der Bedienung konservativ. Ist eine Funktion aber im System angekommen, dann ist sie durchdacht und wird beibehalten bzw. die Bedienung wird insgesamt so optimiert und aufeinander abgestimmt, dass neue Möglichkeiten sich effektiv integrieren lassen. Untermenüs sind nämlich eigentlich eine lästige Angelegenheit. Bei einem Menütitel habe ich eine breite Fläche zum Anklicken, ein Untermenü hat nur einen kleinen Bereich in Zeilenhöhe, über den der Mauszeiger bewegt werden muss. Da die Maus selten so exakt bewegt werden kann, wie es nötig wäre, ist das Untermenü oft verschwunden, bevor der Mauszeiger angekommen ist. Durch Hysterisis werden aber auch Untermenüs effektiv nutzbar.

Mac-Menüs sind dafür ausgelegt, über die Maus bedienbar zu sein (via „Bedienungshilfen“ bzw. Tastenkürzel kann ich sie auch alternativ bedienen): Sie müssen optimal auf ungenaue Eingaben reagieren. Windows dagegen schleppt den Anspruch, auch standardmäßig komplett über Tastatur bedienbar sein zu müssen, seit den Vorschultagen mit.

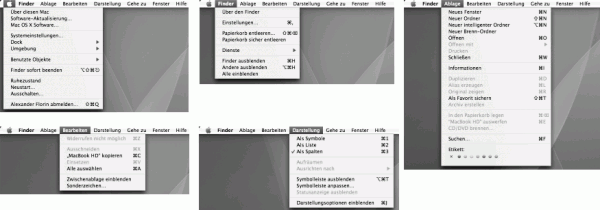

Menüs beim Mac

Die ausführliche Vorstellung des Menüsystems verdeutlicht, wie alles in einem Element (eben der Menüzeile) integriert sein kann, was sich bei Windows auf mindestens zwei verschiedene Elemente (Programm-Menü und Start-Menü) verteilt.