Vor der eigentlichen Beschäftigung mit den Filmen ist zu klären, was Computer eigentlich sind und in welchem theoretischen Rahmen ihre filmische Verwendung untersucht wird.

Der Beitrag bildet das zweite Kapitel im Buch „Computer im Kino“. (bei amazon.defür 10,90 Euro bestellen)

Was sind Computer?

Computer haben dem John-von-Neumann-Prinzip gemäß drei wichtige Bestandteile: Geräte zum Daten eingeben, verarbeiten und ausgeben – daher wird auch von EVA-Prinzip gesprochen. Die Dateneingabe kann über Tastatur und Maus, über Spracheingabe oder jede vorstellbare Form von Signalübertragung erfolgen. Die Verarbeitung der Eingaben geschieht in einer „Black Box“, also einem Gerät, dem man kaum ansieht, was es gerade tut. Prozessoren und weitere Bestandteile erledigen die Verarbeitung, generieren aus den Eingabesignalen Ausgabesignale. Eingabe und Ausgabe müssen dabei nicht notwendigerweise erkennbar sein; sie können beispielsweise fernübermittelte oder von Festplatten gelesene oder dorthin gespeicherte Daten sein. Üblicherweise geben Computer ihre Ergebnisse auf Monitoren oder Druckern in für Menschen verständlicher Form aus. Andere Formen von Signalen, zum Beispiel Sprachausgabe, sind ebenfalls möglich.

Im grundsätzlichen Aufbau gibt es keinen Unterschied zwischen Taschenrechner, Desktop-PC, Laptop oder Großrechner. Nur die konkrete Gestaltung der EVA-Komponenten differiert. Als Bedingung für Computer in meinem Sinn gelten folgende zwei Merkmale. Erstens muss in irgendeiner Weise sowohl eine Daten- oder Signaleingabe als auch eine -ausgabe erfolgen; Ein- und Ausgabe sind nicht identischDieser Bestandteil der ersten Bedingung wurde in Gesprächen mit Stephan Lahl von mir entwickelt, um ein Mindestmaß an Qualität der Datenverarbeitung zu gewährleisten. Abstrakt gesehen ist auch die Eingabe via Tastatur von der synchronen Textausgabe auf dem Bildschirm unterschieden; es handelt sich um unterschiedliche Signale: Tastendruckimpulse und Pixel auf dem Bildschirm.. Zweitens muss die Verarbeitung der Eingaben in einer reproduzierbaren Weise den Gesetzen der Logik, Algorithmik folgen; das bedeutet: Identische Eingaben ergeben stets identische Ausgaben; Ausgaben sind immer auf bestimmte Eingaben logisch zurückzuführen. Dies ließe sich informatik-philosophisch weiter ausdehnen, für meine Zwecke mag diese Definition jedoch genügen.

Bei Dr. Strangelove entspricht der Angriff auf Russland, vor allem der Bombenabwurf, den Eingabesignalen, aus denen die Doomsday Machine die Ausgabe „Auslösung der nuklearen Katastrophe“ errechnet. Diese streng rationale Kausalität ist redundant in Dialogen wie dem eingangs zitierten für das Publikum nachvollziehbar dargelegt.

Die Unterscheidung zwischen Hard- und Software spielt im folgenden keine nennenswerte Rolle. Die Begriffe werden nur verwendet, wenn sie sich jeweils explizit auf das technische Gerät oder den Programmcode beziehen. Computer bestehen aus beidem – nur eines allein würde keinen funktionierenden Computer ergeben.

Aus der Delegation von menschlichen Handlungen, Entscheidungen und „Wahrnehmungen“ an den Computer leitet Heinz Buddemeier eine Technologie-Skepsis ab, die sich indirekt als HaltungDie Haltung eines Filmes ergibt sich aus der moralischen Positionierung des Filmes zu der von ihm präsentierten Narration, dem Präsentationsstil (z. B. distanziert, empathisch, dokumentarisch) und – so vorhanden bzw. erkennbar – einer didaktischen Absicht. Die Haltung eines Films kann beispielsweise technologieskeptisch, -bejahend, -resignierend oder -verängstigt sein. Die Haltung ist dem Film nicht eingeschrieben, sondern ließe sich als der Filmeindruck beschreiben, den mehrere Zuschauer unabhängig voneinander gewinnen und anhand der Handlung, der Dialoge oder der Stimmung begründen können. auch in zahlreichen Filmen findet:

Für das Verständnis des Computers […] ist entscheidend, dass die Intelligenz beim Übergang in die Maschine ihre Einbettung in andere menschliche Fähigkeiten verliert. Aus der wahrnehmenden Intelligenz wird eine blinde Intelligenz, aus der fühlenden Intelligenz wird eine kalte Intelligenz, aus der sinngeleiteten Intelligenz wird eine dumme Intelligenz, und aus der verantwortenden Intelligenz wird eine gleichgültige Intelligenz.

Diese Intelligenztransformationen finden sich in Dr. Strangelove, denn die Doomsday Machine ist blind für das wahre Geschehen, nicht-fühlend für die ausgelöste Katastrophe, dumm in Hinblick auf die wahren Konsequenzen und eigene Bestimmung und gleichgültig gegenüber diesen. Gerade die rein rationale und emotionslose Kalkulation der „Denkmaschine“ Computer ermöglicht den in Dr. Strangelove geschilderten Konflikt.

Die paranoide Maschine

Mit der Diagnose Paranoia hat Peter Krieg in seinem Essayband die Problemfelder der digitalen Computer, wie sie in Realität und Film eingesetzt werden, ausführlich beschrieben. Zur Verdeutlichung skizziere ich die von ihm benannten zehn „Computerplagen“, da diese anschaulich die Möglichkeiten und Grenzen von Computern darstellen.

Computer können einmal eingeschlagene Pfade nicht verlassen oder ihr Programm ändern; ihr „Denken“ ist als linearer Ablauf (Programm) fest vorgegeben (1). Das intuitive Erkennen von Zusammenhängen und anwendbaren Prinzipien ist Computern bisher nicht zugänglich (2). Computer sind heute in erster Linie Maschinen zur Aufzeichnung, Speicherung, Verwaltung und Verarbeitung von Daten; der Zugang erfolgt in einer geschlossenen, intransparenten hierarchischen Architektur, die vom System vorgegeben ist (3). Computer sind unfähig, den Weg zu einem gegeben Ziel und zu bewältigende Teilaufgaben selbstständig zu entwickeln (4). Computer können sich nicht an ihre Nutzer anpassen; die Gestaltung einer Bedienschnittstelle für den „Common User“ kann echte Anpassung der Maschine an den Menschen (und nicht andersherum) nicht ersetzen (5). Computer können nicht ihr eigenes Verhalten reflektieren und keine eigene Software schreiben (6). Computer sind nur begrenzt miteinander kompatibel – es bedarf allgemeiner Konventionen und Vereinbarungen (7). Durch historische Bestände und kürzere Produktionszyklen wird Software zunehmend instabil; „Rettungsmechanismen“ moderner Systeme ändern nichts an der Fehlerhaftigkeit (8). Die Effizienz sinkt: Immer mehr Programmcode liefert immer weniger neue Funktionen; die energetische Effizienz sinkt ebenfalls (9). Computer sind im Verhältnis zu ihrer Leistung immer noch zu groß und zu teuer (10). (nach [35], Seiten 5 bis 11; Zitate sind im Rahmen dieser Zusammenfassung nicht als solche gekennzeichnet)

Kriegs Analyse vernachlässigt den Hacker, der sich den eigenen Computer zusammenbaut und eine auf seine Zwecke abgestimmte Software dafür entwickelt. Kriegs Computer sind Massenprodukte mit universeller Hard- und Software für den einzelnen. Aber selbst solitäre Geräte sind ab der Fertigstellung, wenn der Mensch nicht mehr gestaltend einwirkt, der Gültigkeit mindestens der Regeln 1, 2, 3, 4, 6 und 7 unterworfen.

Da Computer unfähig sind, ihr formallogisches Denken zu verlassen und diesem alle Eingaben unterordnen müssen, sind sie laut Krieg im pathologischen Sinne paranoid:

In der Medizin gelten Menschen, die alle Ereignisse in nur einem einzigen Bezugssystem einordnen, als paranoid. Diese „systematische Störung“ erkennt nur eine Ursache, also nur einen einzigen logischen Bereich als Wurzel aller ihrer Bewusstseinsinhalte an. […] Paranoiker sind Logiker per excellence: Sie haben sich ein Axiom als Theorie geschaffen, von der aus sie alles logisch ableiten und unterordnen.

Insbesondere das logische Gebot des „Tertium non datur“ (ein Drittes darf es nicht geben; eine Aussage ist immer entweder wahr oder falsch) beschränkt Computer, sich in die nicht-digitale Welt zu integrieren und raubt ihnen die Fähigkeit zur Intuition bzw. Analogiebildung. Während Menschen fast ständig zwischen mehreren Optionen wählen müssen – also tatsächlich eine Wahl haben –, können Computer nicht wählen, sondern müssen anhand von vorher festgelegten Kriterien so lange Optionen verwerfen, bis nur noch eine übrigbleibt. Intuitive Entscheidungen (beispielsweise „Kann ich der Aussage des unbekannten Menschen vorbehaltlos trauen“) sind für einen Computer untreffbar, wenn man ihm nicht sämtliche Möglichkeiten und Kriterien zur Beurteilung mitteilte.

Bisher ist laut Krieg lediglich eine Steigerung der Quantität von der ersten theoretischen Vorarbeit der Antike bis zum heutigen Großrechner zu verzeichnen; nur die Anzahl der möglichen Rechenschritte pro Zeiteinheit steigt. Eine neue Qualität ist bisher nicht entstanden. Zahlreiche Filme (z. B. The Matrix oder The Terminator) zeigen Maschinen, die mit heutigen Computern nichts gemein haben bzw. deren Verhalten und Entscheidungswege für das Publikum nicht transparent sind. Es wird behauptet, künftige Computersysteme besäßen durch Leistungssteigerung die nötige Entscheidungskompetenz. Ich beschränke mich jedoch auf die Analyse der Darstellung von Computern, die nachvollziehbar denselben Gesetzen und Logiken folgen wie jene in unserer Realität.

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen Mensch und Maschine argumentiert Margaret A. Boden gegen übersteigerte Hoffnungen in die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz:

Obgleich Computer im Prinzip alles können, was wir können, ist die tatsächliche Maschinenintelligenz heute und in vorhersehbarer Zukunft von der unsrigen weit entfernt. Dies wird deshalb oft übersehen, weil wir so schlecht in dem sind, was Programme gut können. […] Was jedoch meistens vergessen wird, ist der Umstand, dass Computer nahezu vollständig an Dingen scheitern, die wir alle gut beherrschen.

Schließlich besteht Intelligenz zum großen Teil darin, vernünftige Entscheidungen ohne vollständige Evidenz zu treffen.

Jedes Programm, jede „Computerentscheidung“ wäre in Bezug auf Daten, Folgerungsregeln und Entscheidungskriterien angreifbar – wie jede menschliche Entscheidung auch. Damit ist eine universelle und allgemeingültige Maschinenintelligenz unmöglich. Ekkehard Martens kommt bei seinen Ausführungen über Computerethik zu folgender Überlegung:

Die verantwortliche Anwendung von Computern könnte die Forderung nahelegen, dass der Mensch als fehleranfälliges, irrationales Subjekt möglichst ausgeschaltet werden sollte.

Dieser Gedanke der menschlichen Imperfektion und der Computerüberlegenheit mit der Konsequenz, die Menschen auszuschließen oder abzuschalten, wird in einigen Filmen offensiv verhandelt. 2001 zeigt besonders sinnfällig die Ausschaltung der schlafenden Wissenschaftler (1:35) und dass HAL seine Ziele ohne Menschen erreichen will. In Tron erklärt das MCP selbstbewusst: „With the information I access I can run things 900 to 1,200 times better than any human.“ (0:24)

Deus ex Machina

Selten sind uns sämtliche Eingaben, die zur Generierung einer bestimmten Ausgabe führen, bekannt. Insbesondere vernetzte Computer können durch Eingaben, die sie aus dem Netz empfangen, Ausgaben produzieren, die die Protagonisten überraschen. Der Empfang einer eMail wäre ein Fall, der aufgrund seiner üblicherweise zeitlichen Unvorhersehbarkeit zu überraschen vermag ebenso wie ein Telefonanruf. Aufgrund ihrer Komplexität haben Computer das Image der Black Box und können wie der „Geist aus der Maschine“ auf die Protagonisten wirken oder das Geschehen beeinflussen.

Meist steht dabei weniger das konkrete Geschehen innerhalb der Black Box im Vordergrund, sondern vielmehr die von anderen Figuren ausgelösten Eingaben, deren Ergebnisse erwartet oder befürchtet werden oder überraschend einwirken. Üblicherweise wird entweder das Regelsystem, nach dem Eingaben verarbeitet werden, entweder im Film vorgestellt oder als bekannt vorausgesetzt. Wird ein Regler mit der Aufschrift „Windstärke“ in Truman Show bewegt, so ist das Ergebnis nur für die betroffenen Protagonisten überraschend (die nichts von dieser Eingabe wissen), nicht jedoch für den Zuschauer, der die Logik dieser Eingabe und das Resultat problemlos in Relation zueinander setzt. Die Doomsday Machine in Dr. Strangelove hingegen reagiert auf eine definierte Abfolge von Ereignissen mit der Auslösung einer nuklearen Katastrophe.

Also können – abgesehen von Filmen mit Fantasie-Computern – nie die Maschinen selbst als „Deus ex Machina“ fungieren, sondern nur Eingaben bzw. Ausgaben, die nicht vorherzusehen waren. Computer sind aufgrund ihrer „Paranoia“ unfähig, selbst zu entscheiden und in das Geschehen einzugreifen. Daher wird im Folgenden der Aspekt von subjektiven Computern – die scheinbar aus eigenem Antrieb das Geschehen beeinflussen – nicht uninteressant sein. Ohne zu viel vorwegzunehmen ist HAL in 2001 zwar erstens ein scheinbar nach menschlichen Mustern agierender Protagonist, verliert jedoch mit der Tötung von Poole seine Verhaftung in der Computerlogik, denn die Entscheidung, Bowman die Rückkehr ins Raumschiff zu verweigern, dürfte schwerlich einprogrammiert sein und verletzt Kriegs Regeln 2, 4 und 6 .

Erlebniscomputer

Wie Neal Stephenson in seiner Betrachtung „Die Diktatur des schönen Scheins“ darlegt, ist die reine Computerarbeit für Nicht-Technikaffine ein erlebnisarmes Geschehen. Erst die Präsentation mittels grafischer Oberflächen schafft ein Nutzererlebnis. Anhand eines Besuches in Disney World stellt Stephenson über das Konsumprodukt grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) fest:

Die Vorliebe der Amerikaner für indirekte Erfahrungen ist nur allzu offensichtlich und ich werde sie hier nicht auch noch in Grund und Boden verdammen. Ich werde mir sogar rotzige Bemerkungen darüber verkneifen – schließlich war ich ja selbst als zahlender Kunde in Disney World. Sie hat aber eindeutig mit dem ungeheuren Erfolg der GUIs zu tun und deshalb muss ich ein bisschen darüber reden. Die Disney-Leute schaffen besser als irgendjemand sonst indirekte Erfahrungen. Wenn sie verstünden, was Betriebssysteme sind und warum Leute sie benutzen, könnten sie Microsoft in ein oder zwei Jahren verdrängen.

Das gilt vermutlich nicht nur für Amerikaner, denn weltweit haben sich grafische Benutzeroberflächen zur Computerbedienung durchgesetzt. Diese bewirken dreierlei. Zunächst wird die Computerbedienung zum optischen und akustischen Erlebnis; die scheinbar direkte Manipulation beispielsweise durch das Ziehen eines Icons auf den Papierkorb bildet einen realen Vorgang virtuell nach. Zum zweiten werden die abstrakten Vorgänge – beispielsweise das Entfernen des Datei-Eintrags aus dem Datenträgerverzeichnis, also das Unauffindbar-Machen, das „Löschen“ – visualisiert und damit ohne rationale Interpretation einer Kommandozeilenausgabe verständlich. Zum dritten entfremden die GUIs die Benutzer von der Technologie, indem sie das eigentliche Wirken des Computers – welches aufgrund der digitalen Beschaffenheit nur als Ja/Nein-Raster darstellbar wäre – verbergen. Der Nutzer gibt also nicht mehr dem Rechner den Befehl „Lösche die Datei“, sondern vollführt die Aktion und verlässt sich darauf, dass die grafische Oberfläche dies wunschgemäß in den passenden Computerbefehl übersetzt und diesen ausführt.Eingaben erfolgen analog, damit ungenau und verlieren durch die Übersetzung in das digitale Raster an Inhalt. Bei einer Schreibmaschine ist beispielsweise durch unterschiedlich intensiven Tastenanschlag eine Varianz in der Schriftbildsättigung zu erzeugen – ein Computer zeigt alle Buchstaben gleich schwarz, die Intensität des Anschlags wird nicht ausgewertet, sondern nur, ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht.

Stephenson spricht im Folgenden von der „sensorischen Oberfläche“ , die in Disney World geschaffen wurde. Gerade Stephensons Standpunkt als Purist und Befürworter einer nicht-entfremdeten Computerbedienung lässt den Disney-Effekt deutlich hervortreten. Die Firma „Walt Disney“ ist primär für ihre Filme und Comic-Figuren bekannt, deren Familientauglichkeit den größtmöglichen Nutzerkreis zu erschließen trachtet, was ihnen filmhistorisch gesehen gelungen ist. Die Transformation der Kipling-Geschichte „The Jungle Book“ in den gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm (1966) schuf einen Erlebnisraum für das geschriebene Wort. Die Transformation des Befehls „delete filename“ in das Ziehen eines Datei-Icons auf das Papierkorb-Icon (evtl. gefolgt von „Lösch-Animation“ oder „Lösch-Geräusch“) schuf einen Erlebnisraum für die Computeraktion.

Der von Kino-Computern eröffnete Erlebnisraum entspricht oft den realen Pendants oder ist diesen zumindest ähnlich (geringe Distanz zwischen Signifikat und Signifikant). Filme bedienen sich dabei der bereits in der realen Welt vorhandenen „Disneyisierung“ der Computer. Nicht selten wird jedoch das Erlebnis weiter gesteigert oder ein von dem realen Computer-Erlebnisraum deutlich unterschiedener Erlebnisraum eröffnet. Der Computerraum an Bord des Raumschiffs „Nostromo“ in Alien mit seinen blinkenden Lichtern, die Kommandobrücke in Star Trek oder der sprechende HAL-Computer in 2001 schaffen jeweils eigene Erlebnisräume für die Benutzung von Computern.

Wie funktioniert Filmnarration?

Das Kino ist ein „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“Die Argumentationskette in Walter Benjamins Aufsatz entspricht meiner Intention. par excellence. Im klassischen Sinne gibt es kein Original mehr, denn selbst die Masterkopie, von der die Verleihkopien für die Kinovorführungen gezogen werden, ist nur in den seltensten Fällen partiell das tatsächlich in der Kamera belichtete Filmmaterial. Der Übergang zur digitalen Herstellung macht die Unterscheidung zwischen Original und Kopie in qualitativer Hinsicht obsolet.

Im Gegensatz zu einem Gemälde oder einem Romanmanuskript oder einer autorkorrigierten Romandruckfahne, von denen es jeweils nur ein einziges Original geben kann, bedingt die arbeitsteilige Herstellung eines Kinofilms die Aufgabe eines Original-Begriffs.

Seymour Chatman bezieht in diesem Zusammenhang aus der pragmatischen Notwendigkeit der Kollaboration heraus die Argumentation für einen „implied author“ im Kino; mein Interesse an einem Autorbegriff ist jedoch in der weiteren Ausarbeitung gering. Aus narratologischer Sicht scheint mir Chatmans Monographie „The Rhetoric of Narrative“ als Hauptreferenz geeignet, da sie erstens recht jung ist, also auf den zuvor bestehenden bewusst aufbaut und diese offensiv einbezieht, auch ergab sich bei der Auseinandersetzung mit seinen Ansätzen kein Anlass zum Widerspruch; vielmehr entspricht seine Argumentation und Herangehensweise meiner Sicht.Über die Qualität der Reproduktion und damit der Wahrnehmung haben Filmschaffende nur in Ausnahmefällen Einfluss.Beispielsweise stand die Pleasantville-Produktion vor dem Problem, dass die Kopierwerke in den schwarz-weißen Filmpassagen stets einen leichten Farbstich produzierten, sodass passende Farbstich-Rollen zu jeweils einem Film kombiniert wurden, wie der Regisseur im DVD-Kommentar berichtet.

Der „Fall Kubrick“ als Ausnahmeerscheinung, der die Aufführbedingungen kontrollieren ließ, ist nicht repräsentativ für die Branche. Ob bei der Vorführung Kader, Schärfe und Helligkeit des Bildes korrekt eingestellt sind, ob die Tonausgabe den Vorstellungen entspricht, können die Filmschöpfer nicht beeinflussen und müssen sich auf die Filmtheater verlassen.

Kinofilme entstehen – im Gegensatz zu den anderen Künsten – nicht als Einzelwerk im stillen Künstler-Kämmerlein, sondern als gemeinsame Anstrengung vieler. Auch rezeptionsästhetisch unterscheiden sich Filme von anderen Kunstwerken. Das Publikum sieht kein Original, sondern stets nur eine Kopie des Originals. Diese Kopie ist räumlich nahe verfügbar (im Filmtheater oder zuhause). Eine Einflussnahme (beispielsweise durch Zerstörung oder „Buh“-Rufe) beeinflusst nicht den Film. Zur Rezeption muss die geeignete Technik vorhanden sein.

Kino ist ein zeitlich linearesOhne diesen Aspekt überzubetonen: Seymour Chatman definiert Texte als „any communication that temporally controls its reception by the audience“. Das Werk gibt durch erste Seite bzw. erstes Filmbild und letzte Seite bzw. letztes Filmbild die zeitliche Rezeption vor, aus der das Publikum schwerlich ausbrechen kann; wohingegen es beispielsweise bei einem Gemälde frei wählen kann, wie es die Rezeption zeitlich gestaltet.

Im Gegensatz zu einem in seinem zeitlichen Ablauf oder Tempo nicht bestimmten Computerspiel oder der selbstbestimmten Betrachtung eines Gemäldes oder des leserbestimmten Lesens eines Buches. und vorkonfiguriertes Medium. Es bietet zweidimensionale Abbildung von Wirklichkeit(sfragmenten), denen jeweils eineindeutig Tonmaterial unterlegt ist. Es kann dem Publikum nur mittels geeigneter Technologie (Projektor, Fernseher) präsentiert werden. Im Falle des us-amerikanischen Kinofilmes und im Hinblick auf mein Thema möchte ich ergänzen, dass Kino – zumindest das von mir betrachtete – üblicherweise eine Handlung aufweist.

Für die Masse

Die Herstellung eines Filmes ist nicht nur arbeitsaufwändig, sondern auch teuer. Ein durchschnittlicher Hollywoodfilm kostet derzeit 60 Millionen Dollar und mehr. Diese Summe wird nicht aus Altruismus oder Mäzenatentum investiert, sondern in der Hoffnung, dass der Film mindestens die investierte Summe wieder einspielt.Beispielsweise fungieren Filmhochschulen oder andere Institutionen in gewisser Weise als Mäzene, da sie Filme finanzieren, die nicht für einen Massenmarkt konzipiert sind. Jedoch betrachte ich nur Filme, die dezidiert für einen Massenmarkt hergestellt wurden. Für Hollywoodfilme gilt daher besonders die sogenannte „Mainstream“-Falle. „Mainstream“-Filme zielen bereits bei der Produktion auf ein großes Publikum und sind in ihrer Erzählweise eher konservativ als experimentell. David Bordwell beispielsweise skizziert die klassische Hollywood-Erzählweise. Willi Karow und Kaspar Maase geben einen Überblick darüber, wie „Mainstream“ gefasst werden kann. Gilbert Cohen-Séat formuliert es neutral:

Es ist eine absolute Lebensnotwendigkeit für den Film, unaufhörlich den Erfolg zu suchen und dabei alle Anstrengungen auf Popularität auszurichten. Die zweideutige Macht, die das Publikum gegenüber dem Kino besitzt, beruht auf der Herrschaft der Masse und deren materiellem Einfluss; sie ist gefährlich, da das Urteil der Masse willkürlich und unbeständig ist. Und weil bei all dem die Befriedigung eines kostspieligen Bedürfnisses zur Debatte steht, stellt sich hier eindeutig ein ökonomisches Problem.

Ein Hollywoodfilm soll ein möglichst großes Publikum ansprechen. Marketingstrategisch wird derzeit versucht, bereits am Startwochenende möglichst viele Zuschauer zu einem Filmbesuch zu bewegen. Wegen der Fokussierung auf einen kurzzeitigen, aber großflächigen Filmerfolg ist der finanzielle Erfolg eines Filmes nur ein unzureichendes Kriterium dafür, ob sich das Publikum von ihm angesprochen fühlt. Der einstige Umkehrschluss, dass ein erfolgreicher Film die Meinungen und Ansichten von vielen Zuschauern widerspiegele – wie es naheliegt zu vermuten –, ist nicht möglich. Allenfalls ließe sich sagen, dass der Film ein Thema anspricht, das viele interessiert.

Bei der Filmherstellung steht daher das imaginäre Publikum im Fokus – zumindest bei den Finanziers und letztlichen Entscheidungsträgern. Auch die Filmrezeption setzt auf Quantität. Ein Kinofilm – im Gegensatz zu einem Fernsehfilm oder einer DVD-Präsentation – ist für eine große Leinwand konzipiert, auf die im Idealfall ein ganzer Saal von Leuten schaut. Beim Anschauen von Komödien im vollen Kinosaal und vor dem heimischen Fernseher wird der Unterschied deutlich bewusst.„Ich will nicht leugnen, dass unsere Reaktion auf einen Film bis zu einem gewissen Grad davon abhängig ist, dass wir Mitglieder eines Publikums sind, da einige unserer Gefühle zweifellos kollektiv sind und sich der Ansteckung verdanken.“ Arthur C. Danto. Die große Leinwand verlangt eine andere Bildkomposition und als der kleinere Fernsehapparat. Ein Kinofilm ist ein gemeinschaftliches Ereignis oder Erlebnis. Pragmatisch äußert sich das beispielsweise darin, dass es kaum stumme Passagen in einem Mainstream-Kinofilm gibt. Wie auf einem Jahrmarkt muss erstens immer etwas geschehen, und zweitens muss der Film die Geräuschkulisse der Mitzuschauer übertönen.

Filme für die Masse müssen auch bei unkonzentrierter Betrachtung noch verständlich sein, müssen für jede Bildungsschicht verständlich sein und sowohl Thematik als auch gezeigte Problemlösungen müssen akzeptierbar sein. Mindestens soll jedoch die anvisierte Zielgruppe möglichst vollzählig in die Filmtheater strömen.

Aus diesen allgemeinen Gedanken lassen sich Aussagen über Computer im Kino ableiten. Erstens müssen Computerdarstellungen für die Masse akzeptabel sein, idealerweise das Kino-Erlebnis unterstützen. Zweitens ist das Themenspektrum begrenzt. Die Erörterung rein technischer oder informatik-philosophischer ist wenig massentauglich und kann nicht den Hauptfokus des Filmes bilden, wenn dieser für die Masse verständlich sein will. Daraus ergibt sich drittens die Notwendigkeit, dass der Computereinsatz auf der Leinwand auch für Laien verständlich präsentiert werden muss.

Schauen, Lauschen, Fühlen

Kino spricht direkt zwei Sinne an: Das Anschauen der zweidimensionalen Bilder auf der Leinwand und das Anhören der Töne im Raum. Um den Ton wahrnehmen zu können, muss sich dieser im Raum ausbreiten, wird damit durch den jeweiligen konkreten Raum mitgestaltet – ob Mono, Stereo oder Raumklang ist für meine Untersuchung unerheblich. Bild und Ton sind synchron in dem Sinne, dass die Filmschöpfer jedem Bildraum einen Tonraum eineindeutig zugeordnet haben. Im Gegensatz zur musikalischen Live-Begleitung von Stummfilmen, ist jeder Ton präzise seiner Stelle im Bilderlauf zugeordnet – Abweichungen wären nur durch technisches Versagen oder gröbste Einwirkungen möglich.

Aus diesem vorgefertigten multisensualen Film-Erlebnis bzw. -Eindruck entsteht bei hinreichender Geschicklichkeit etwas, das größer ist als die Summe der einzelnen Teile: Der Zuschauer wird emotional involviert und verhält sich zu seinen Sinneseindrücken. Lachen, Schluchzen, Gruselzittern sind direkter Ausdruck dafür, dass eine solche emotionale Beziehung zwischen Werk und Rezipient geglückt ist. Das gemeinsame Erleben eines Filmes – im Gegensatz zum Lesen eines Buches, das stets ein individueller Vorgang bleibt – scheint die emotionale Beziehung zu erhöhen.

Die Psychologie der Filmwahrnehmung und der Filmreizverarbeitung spielt für meine Untersuchung keine nennenswerte Rolle. Obwohl mein Verständnis von der Rezipientenseite ausgeht, zumindest die Aspekte unter dem Begriff der Wahrheit(spotenzialität) von Story und Materie entwickelt, ist die Rezeption und Erreichung bestimmter Wirkungen nicht der Fokus meiner Arbeit. Dem Film gemäß liegen mir optische und akustische Informationen vor, die ich hinsichtlich ihrer Aussagen über Computer untersuche bzw. die Funktion von Computern innerhalb der optisch-akustischen Story-Erzählform betrachte.

Publikums- und Filmrealität

Die dokumentarische FalleDie Unterscheidung von Modell und Motiv bei der Abbildung, wie sie beispielsweise Danto vornimmt, ist ein interessanter Ansatz, der für die folgenden theoretischen Überlegungen jedoch wenig Gewinn bringt. Auch zahlreiche andere Theoretiker und Philosophen haben das Problem des Dokumentarischen und seines Status als Kunstform zu ergründen und darzustellen versucht. U.a. gibt James Monaco in einen Überblick über die Verortung des Films als Kunstform, auch bei Kracauer in und zahlreichen Beiträgen in Essaybänden wie und finden sich erhellende Betrachtungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine Beschäftigung mit diesen würde jedoch meinen Rahmen sprengen, indirekt sind zahlreiche Positionen in die Entwicklung meiner Überlegungen eingeflossen. des Kinos ist dem Medium eigen, wenn sie auch de facto nur subjektiv besteht. Die Filmaufnahme beispielsweise einer Hochzeit wirkt „echter“ als eine Darstellung derselben Hochzeit in Sprache. Dem abfotografierten Bild wird eine höhere dokumentarische Präzision zugesprochen. Dass die Aufnahme durch Bildausschnitt, Perspektive, Belichtung und Fokussierung ebenfalls nur eine selektive und keinesfalls reale Darstellung der Wirklichkeit bietet, wird subjektiv unterschlagen. Das Kino gilt als die realistischste aller Kunstformen.

„Dieses Missverständnis [der Verwechslung zwischen Dokumentation und Inszenierung] wird dadurch genährt, dass es in der Tat einen grundlegenden Realismus im Kino gibt“, konstatiert Merleau-Ponty. „Andre Bazin zum Beispiel schrieb [1958]: ,Der Realismus des Kinos folgt aus seiner photographischen Natur.‘“, beruft sich Carroll in auf einen gedanklichen Vorarbeiter. Indirekt lässt sich das Dokumentations-Problem aus der von Aristoteles in der „Poetik“ geschilderten Mimesis und der von Plato ausgeführten Unterscheidung zwischen mimetischem (Mimesis, „Zeigen“) und purem (später als Diegese bezeichnet, „Sagen“) Erzählen herleiten.Das Geschehen auf der Leinwand offenbart nicht von selbst, ob ein Autor dieses Geschehen gestaltet oder ob ein Dokumentarist es nur festhält. Dem Schreiben wohnt die Transformation des zu Schreibenden durch den Autor inne, während auch ohne jede Schöpfungskraft Filmszenen entstehen können, indem „einfach“ eine Kamera das Geschehen aufzeichnet. Die Gestaltung der Aufnahme durch Perspektive, Bewegung, Fokus usw. ist für den Rezipienten weniger deutlich als gestaltender Einfluss wahrnehmbar als die sprachliche Darstellung, die für das zu Schildernde die „richtigen Worte“ finden muss.

„There is a clear difference between the writer determining the order of presentation and events determining it.“ (Wallace Martin in einem Gespräch mit Seymour Chatman; zitiert nach ), wobei „difference“ nicht den erkennbaren Unterschied, sondern den zu berücksichtigenden, wenn auch nicht offensichtlichen Unterschied meint. In ihrem Essay über Dokumentationen verweist Christina Tilmann auf die historische Entwicklung des Genres, das von gestellten Szenen wie in Nanook, der Eskimo (1922) nicht zurückscheut, um die gewünschte „dokumentarische“ Wirkung zu erzielen, oder wo der Dokumentarist Michael Moore in seinen Dokumentationen zum Hauptdarsteller wird. Solche Fälle problematisieren das Genre des Dokumentarfilms, deshalb gehe ich bei dem Begriff „Dokumentation“ jeweils vom Idealfall einer unmanipulierten Wirklichkeitspräsentation aus.Ein Lesetext hat zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu plausibilisieren; beispielsweise Konjunktionen wie „daher, also, deshalb“ betonen die innere Kausalität. Ein Film zeigt jedoch Personen „wie“ im realen Leben und gibt – sofern dies nicht beispielsweise durch Off-Erzähler ausgedrückt wird – keinen Einblick in die Gedankenwelt und kann Kausalität nur durch Vermeidung von nicht-kausalen Zusammenhängen herstellen. Das Kino zeigt uns nicht die Gedanken des Menschen, wie es der Roman lange getan hat. Es zeigt uns sein Benehmen oder Verhalten …“ stellt Merleau-Ponty fest.

Eine Auseinandersetzung mit dem Rezeptionsvorgang und der Kausalitätsherstellung liefert David Bordwell:

The narrative film is so made as to encourage the spectator to execute story-constructing activities. […] The viewer must take as a central cognitive goal the construction of a more or less intelligible story. […] Comprehending a narrative requires assigning it some coherence. .

Wahrnehmungspsychologisch sucht das Publikum stets die innere Kohärenz und Harmonie eines Werkes, und erkennt auch nicht-naheliegende Kausalitäten, sofern diesen nichts entgegensteht.Der Match-Cut in 2001 vom fliegenden Knochen auf das fliegende Raumschiff belegt die Bereitschaft des Publikums, Sinn, Absicht und Kausalität zu erkennen, wo keine vorhanden sein muss. Merleau-Ponty bespricht die Filmexperimente, bei denen ein neutraler Gesichtsausdruck je nach umgebenden Bildern anders interpretiert, also Kausalität erzeugt wird. Abgekürzt lässt sich feststellen, dass alles, was nicht der bekannten Logik widerspricht, angenommen wird.

Da die besondere Herausstellung einer Kausalbeziehung auf der Leinwand meist ebenso unterbleibt wie im Alltag, ist die Nähe zur Dokumentation stets gegeben. Denn was auf der Leinwand zu sehen ist, muss in der Realität existiert haben, sonst hätte es nicht gefilmt werden können. Roman Ingarden sieht den dokumentarischen Anspruch absolut:

Wir beschränken uns also momentan darauf, festzustellen, dass es kein Filmkunstwerk gibt, welches die Tendenz, den Schein der Realität zu geben, ohne zugleich bei dem Zuschauer die volle Überzeugung von der Realität des im Film Dargestellten hervorzurufen, nicht verfolgen würde.

Beispielsweise wird selbst MusicalsLaut Bordwell können die Musicaleinlagen auch als ein Wechsel des Narrationsmodus vom Publikum plausibilisiert und daher in das Verständnis der Narration integriert werden. als „unrealistischster“ Filmgattung eine potenzielle Wahrhaftigkeit zugesprochen, da die Gesangseinlagen als externalisierte Gefühlsdarstellung kausalisiert werden. Die filmische Realität kann ebenso durch verfremdende Effekte erreicht werden, wie Lyotard in darlegt und in Filmen wie Clockwork Orange: plastisch vorgeführt wird. Trickeffekte oder -aufnahmen müssen sich als „reale Vorlage“ tarnen, um keinen Bruch zu erzeugen.

Eine Trickaufnahme sei dann gut, wenn sie als solche nicht wahrnehmbar ist, wird das Credo der Filmtrickhandwerker regelmäßig wiedergegeben. Dennoch muss sich gerade in „Effekt-Filmen“ der Effekt zwar in die Gesamtpräsentation unmarkiert einfügen, soll aber als technische Leistung wahrnehmbar bleiben. Für Kunst-, Trick- oder CGI-Filme gelten selbstverständlich andere Regeln, die jedoch zumeist erst auf der Ebene der Präsentation greifbar sind. Filme, die Computerausgaben präsentieren, können die Computereffekte markiert präsentieren, da Computer per se Unmögliches darstellen können und das Darzustellende als Computerausgabe plausibilisiert wird. Die Präsentation der Bildschirmdarstellung des Gibson-Rechners in Hackers: ist markiert und beansprucht nicht, die Realität abzubilden, sondern will einen Erlebnisraum schaffenden Eindruck von dem Rechner geben.Fehlen eindeutige Verweise auf die Künstlichkeit oder Fiktivität des Dargestellten – diese sind genre-abhängig; im Märchen, Science-Fiction- oder Fantasy-Film gilt ein anderes Realismusverständnis –, wird dem Gesehenen und Gehörten eine realitere Dimension nicht abgesprochen. Demnach benötigt ein Film eine eindeutige Markierung, um als nicht-dokumentarisch gesehen zu werden. Filme wie The Godfather oder Sleepless in Seattle: sind selbstverständlich keine Dokumentationen, aufgrund ihrer Präsentation und der Projektion bzw. Erfahrung des Publikums wird ihnen jedoch eine realitere Qualität nicht abgesprochen.

Pure Beobachtung (Dokumentation) und Un-Realität (beispielsweise Märchen- oder Fantasy-Filme) bilden die Pole, zwischen denen sich der Großteil der Hollywood-Filme bewegt. Sie könnten real sein, sind es jedoch nicht. Die Opposition von faktualem und fiktionalem Erzählen möchte ich daher um das „Erzählen ohne Wahrheitsanspruch“ erweitern. Das Publikum weiß, dass die Handlung beispielsweise in Sleepless in Seattle: oder The Godfather fiktional ist. Da jedoch alles außer der Story real ist, könnte auch die Story real sein oder werden – von diesem Gedanken leben beispielsweise die zahllosen romantischen Liebesfilme. So lange keiner garantieren kann, dass es „eben nicht so ist“, sind sie weder wahr (faktual) noch falsch, sondern fiktional (also potenziell wahr). Die Unterscheidung in der Wahrnehmung liegt daher auf der Trennung zwischen Handlung einerseits und Figuren, Objekten sowie Setting andererseits.

Diese Begrifflichkeiten (Story/Handlung, Figuren, Objekte, Setting) werden je nach Narrationstheorie anders besetzt und deren Beziehungen anders gewichtet. Daher lege ich kurz dar, welche Bedeutung ich bei dem jeweiligen Begriff primär sehe und welche Beziehungen der einzelnen Aspekte mir wichtig sind.

Im folgenden beziehe ich mich auf alle narrativen Formen wie Literatur, Theater, Kino, Drama etc. Wie Chatman in darlegt, kann allgemein, um die Verwirrung um den Erzählerbegriff im Kino zu vermeiden, von einem „presenter“ gesprochen werden, je nach Medium wird dieser dann zu einem „narrater“ (Erzähler) oder „shower“ (im Film). „The difference between telling [Literatur] and showing [Filme, Theater] then comes down simply to the implied author’s choice of signs …“ Daher werde ich auch im Kino von einem Narrator sprechen können.Materie und Story

Edward Branigan stellt in seinen Überlegungen zum narrativen Verständnis in Filmen, basierend auf Tzvetan Todorov, einleitend fest:

[…] that there are two fundamental kinds of predication in narrative: existents, which assert the existence of something (in the mode of the verb “to be”), and processes, which stipulate a change or process under a causal formula {in the mode of such verbs as “to go, to do, to happen”). Typical existents are characters and settings while typical processes are actions of persons and forces of nature.

Daraus folgernd möchte ich im Folgenden zwischen Materie und Story eines Textes unterscheiden.Beispielsweise unterscheidet David Bordwell zwischen Fabula (in etwa das, was ich Story nenne) und in Anlehnung an die russischen Formalisten/Konstruktivisten Sjužet und Stil (was die konkrete Präsentation bezeichnet, und somit das von mir als Materie bezeichnete einschließt). Da ich seine Unterscheidung und deren Implikationen jedoch nicht direkt aufgreife, verwende ich die Begriffe Story, Materie und Präsentation.

Die Präsentation kann zwar die Chronologie aufbrechen, die Story-Zeit jedoch ist chronologisch.Die Materie umfasst Figuren, Objekte und Setting. Die Materie besitzt keine Kausalität, sondern ist in jeder Hinsicht neutral präsent. Die Story ist das, was die Elemente der Materie in Beziehung zueinander setzt, was von der Ausgangssituation eines Filmes oder anderen narrativen Werkes zur Schlusssituation führt.

Die Story, oder auch Handlung, ist existenziell von der Zeit abhängig, unabhängig davon wie klein oder groß die Zeitspanne ist. Des weiteren ist die Story von der Materie abhängig und verwendet die in der Materie potenziellen Kausalitäten (beispielsweise die Umgangsformen in einem viktorianischen Setting) für die Handlung. Geschehen in einer Story Dinge, die weder von der Materie noch von der bis dato erfolgten Story her rechtfertigbar sind – ein klassisches Beispiel ist der „Deus ex Machina“, wo ein bisher nicht an der Story partizipierendes Element plötzlich „aus heiterem Himmel“ storygestaltende Macht erhält –, ist die Glaubwürdigkeit gefährdet. Solche Fälle verletzen zumeist den Anspruch der inneren Harmonie eines Werkes.

Die Materie hingegen ist zeitneutral.„Es regnet“ bedeutet: Wassertropfen fallen aus Wolken auf die Erde und nässen diese. Im Regen einen Zeitverlauf zu sehen und das Fallen der Tropfen narrativ zu begleiten, ist unnötig; zumeist genügt der Hinweis, dass es regnet, um klarzustellen, dass sich am Himmel Wolken befinden, auf der Erde Tropfen bereits angekommen sind (und Feuchte oder Nässe verursacht haben) und dass sich weitere Tropfen in dem Bereich zwischen Wolken und Erde ebenfalls auf dem Weg nach unten befinden. Scheinbar paradox: „Es regnet“ ist ein Zustand, der meist über einen längeren Zeitraum anhält, jedoch in seinen Details üblicherweise nicht narrativ ausgeprägt wird, stattdessen können die in ihm angelegten Potenziale und Kausalitäten für die Story genutzt werden. Gleiches gilt für „Die Sonne scheint“, „Es schneit“, „Es stürmt“ und andere Wetterphänomene. Jedes Wetterphänomen erfordert eine Zeit- und Raumausdehnung und kann nur aufgrund der nicht en-detail-Betrachtung erkannt werden. Für einen Sturm ist es unerheblich, welche präzisen Luftmoleküle den starken Wind verursachen, er kann nur abstrakt als „Wind“ bezeichnet und gezeigt werden; seine Wirkungen sind zwar durchaus als Elemente der Story geeignet, er selbst jedoch nicht.

Filme wie The Game oder Panic Room entfernen sich lediglich durch ihre steigende Übertreibung von der potenziellen Wahrwerdung, einen Beleg für die Unmöglichkeit der Story gibt es nicht. Sie kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt untersucht werden. Beispielsweise ist das Fahrzeug einer bestimmten Marke hinsichtlich seiner Gestalt, Aktions- und Beeinflussungsmöglichkeiten definiert, unabhängig davon, wohin es unterwegs ist oder in welche Handlung es einbezogen ist. Gleiches gilt für das Setting, das in meinem Verständnis – im Gegensatz zu Branigan – auch das Wetter einschließt. Das Wetter ist zwar zeitabhängig, besitzt jedoch keine narrative Kausalität, kann also im Normalfall (faktuale Materie) nicht direkt beeinflusst werden. Regen und eine nasse Rasenfläche sind das neutrale Setting, erst die Story bewirkt die Nutzung der Potenzialität, dass eben die Rasenfläche weiterhin noch nasser wird, dass Figuren sich zu der Tatsache des Regens oder der nassen Rasenfläche verhalten.

Ebenso sind Konstrukte wie Firmen insofern wahr, als es real vielleicht kein Unternehmen mit dem im Film behaupteten Namen und Aktionsspektrum gibt, es nach allgemeinem Kenntnisstand aber möglich wäre, dass ein solches Unternehmen existiert. Für Figuren gilt das gleiche wie für Fahrzeuge: Eine Figur ist in Gestalt, Aktions- und Beeinflussungsmöglichkeiten definiert. Figuren sind so lange wahr (faktual), wie sie in ihrer gesamten Verfasstheit realen – oder realiteren – Menschen entsprechen; da die Taten von Figuren Handlung sind, ist der scheinbare Widerspruch zwischen realen und fiktionalen Figuren aufgelöst. Erst die Story nutzt die Potenziale, die in einer Figur angelegt sind.

Mit diesen Beispielen im Hinterkopf ist nachvollziehbar, wie sich Computer in die Materie einordnen: Sie sind erstens Gerätschaften, die zweitens das Potenzial haben, bestimmte Dinge zu tun. Potenzialität bedeutet einerseits eine Vielzahl von Möglichkeiten, andererseits aber auch Beschränkungen.

Damit haben wir ein überschaubares Instrumentarium für die weitere Betrachtung von Filmen. Ich möchte folgende narrativen Modi unterscheiden:

| faktual | fiktional | phantastisch | inkredibel | |

|---|---|---|---|---|

| Materie | real | realiter | kein Wahrheitsanspruch | kein Wahrheitsanspruch |

| Story | real | potenziell wahr | glaubwürdig (in der Materie potenziell wahr) | kein Anspruch auf Wahrhaftigkeit |

| Beispiele | Dokumentationen, Konzertaufzeichnungen, wissenschaftliche Filme, Journalismus | Romantic Comedys (z. B. You’ve Got Mail, Sleepless in Seattle), Soap Operas | Fantasy (z. B. Lord of the Rings), Science Fiction (z. B. Star Wars, Star Trek) | irrelevant |

Diese Unterscheidung vernachlässigt aus pragmatischen Gründen die konkrete Präsentation, ob sich also ein Film beispielsweise als Parodie oder HommagePeter Krieg analysiert eingehend den problematischen Begriff der „Wahrheit“ und dessen Implikationen sowohl für Filmemacher, Dokumentaristen als auch für das Publikum, die, verkürzt, in einer beiden Seiten bewussten Subjektivität liegen. geriert oder mittels besonderer Effekte einen Grad von sogenannter „Hyperrealität“ erreicht. Der Begriff der „Realität“ – insbesondere in Bezug auf die per se verfremdende filmische Repräsentation – ist problematisch; um mit Peter Krieg zu sprechen: Es gibt sechs bis sieben Milliarden Wirklichkeiten. Als Bezugsrahmen scheint „Wahrheit“ geeigneter, was den Bereich der „gefühlten Wahrheit“ einschließt.

Handlung und Fiktionalität

Im Fall der Fiktionalität gibt es keinen faktischen Beweis der Nicht-Wahrheit bzw. der Unmöglichkeit der Story. Phantastische Filme dagegen basieren in ihrer Fantastik auf nicht-realiterer Materie. Beispielsweise besitzen Figuren wie Gandalf (in Lord of the Rings) oder Yoda (in Star Wars) Fähigkeiten, die nicht realiter sind – diese werden jedoch innerhalb der Story verwendet, die in den Grenzen der Materie glaubwürdig bleibt.Elsaesser beispielsweise thematisiert die Tendenz des Hollywoodkinos zur glaubwürdigen Phantastik unter dem Stichwort „Vom Antiillusionismus zum Hyperrealismus“. Ist selbst innerhalb der nicht-realiteren Materie keine glaubwürdige Handlung vorzufinden, dann ist das gesamte Werk inkredibel, was allerdings nicht bedeutet, dass es sich um ein „schlechtes“ Werk handelt. In gewisser Weise ist 2001 mit seinen zahlreichen Lücken in der Erzählung inkredibel – da das kausalitätssuchende Publikum jedoch in der Lage ist, Harmonie herzustellen, wo keine angelegt ist, existiert dieser Modus vorwiegend der theoretischen Vollständigkeit halber und wird nur selten tatsächlich erfüllt.

Die Handlung als fiktional zu akzeptieren, ist das Publikum ohne weiteres bereit; die Handlung ist entscheidungsabhängig, wie ich noch ausführen werde. Es gibt keinen faktischen Beweis ihrer Unmöglichkeit, sofern sie nicht von unwahren Elementen der Materie abhängig ist. Während die „Nicht-Wahrheit“ einer Story vorbehaltlos akzeptiert wird, bedarf es bei Materie eines Hinweises oder des WissensBeispielsweise ist bekannt, dass es bisher keinen Flux-Kompensator für Zeitreisen (Back to the Future) gibt oder dass eine abgetrennte Hand ohne den restlichen Körper nicht agieren kann (Idle Hands) – beides sind eindeutige Hinweise auf fiktionale Requisiten, die aufgrund ihrer Beschaffenheit jedoch nicht als unwahr markiert zu werden brauchen, sie sind es per se. Mitunter ist die Negativdefinition die effektivste Näherung: Wissen bedeutet letztlich, dass der Zuschauer die Existenz des Gezeigten nach allgemeinen Kenntnissen nicht ausschließen kann., dass ein Element nicht real ist. Erfolgt dieser Hinweis nicht, und liegt kein ausschließendes Wissen vor, werden die Figuren, Objekte und das Setting als realiter angenommen.

Die Bestimmung des „phantastischen“ Modus verdeutlicht die Unterscheidung zwischen Handlung einerseits und Figuren, Objekten und Setting andererseits. Denn im phantastischen Erzählen gelten andere Regeln für die Handlung, sodass darin Handlungen potenziell wahr sein können, die dennoch sehr weit vom faktualen Erzählen entfernt sind. Der strukturelle Unterschied besteht darin: Das Publikum weiß, dass die Handlung in fiktionalen Texten nicht wahr ist, es aber sein könnte – während der Rest als wahr angesehen wird. In phantastischen Texten weiß das Publikum, dass Setting, Objekte und/oder Figuren nicht real sind und daher die Handlung nicht real sein kann. Die Ausdifferenzierung der narrativen Modi über ihren Wahrheitsanspruch in Materie und Story verdeutlicht das erwähnte Problem der dokumentarischen Falle.

Fiktionale Filme „tricksen“, um Phantastisches realiter erscheinen zu lassen:

(Thank You for Smoking, 0:35; Nick Naylor, Lobbyist der Tabakindustrie, und Jeff Megall, Filmproduzent, besprechen die Idee, dass in großen Filmproduktionen mehr geraucht werden könnte.)

Megall: Sony has a futuristic sci-fi-movie they’re looking to make: „Message from Sector Six“. All takes place in a space station. They’re looking for co-financing.

Naylor: So, cigarettes in space?

Megall: It’s the final frontier, Nick.

Naylor: But wouldn’t they blow up in an all-oxygene environment?

Megall: (short pause) Probably. But it’s an easy fix – one line of dialogue: „Thank God, we inventented the whatever device.“

In Anlehnung an diese Argumentation möchte ich Materie-Elemente, die behauptet werden, um bestimmte Handlungen entgegen des realiteren Anspruchs zu ermöglichen, „Whatever-Device-Effekte“, kurz WD-Effekte, nennen. WD-Effekte unterscheiden sich von unwahren Elementen in ihrer Glaubwürdigkeit.Die gegenseitige Beeinflussung von Fiktion und Wissenschaft und häufig schwere Unterscheidbarkeit thematisiert beispielsweise Lawrence Krauss. Unwahre Elemente (wie Gandalfs Zauberkräfte) werden „wider besseren Wissens“ akzeptiert, WD-Effekte (wie das Rauchen ermöglichende Gerät) werden „mangels besseren Wissens“ akzeptiert. Ob beispielsweise der „Flux-Kompensator“ in Back to the Future: WD-Effekt oder unwahres Element ist, bleibt eine subjektive Entscheidung. Die Unterscheidung ist von Bildungsgrad und narrativer Kompetenz abhängig.

Im Spannungsfeld zwischen phantastisch und realiter

Seit jeher versuchen Autoren, phantastische Texte als fiktionale, also potenziell wahre, zu gestalten. Citizen Kane: beispielsweise stellt zu Anfang mit einem Wochenschaubeitrag – also einer faktualen Präsentationsweise – seine fiktionale Welt vor. Gelungene Wirklichkeitsfiktion oder -illusion bestärken die Wirkung einer Story.

Präsident Reagan soll nach seiner Vereidigung gefragt haben, wo der „War Room“ sei. Der Film Dr. Strangelove ist im kollektiven Gedächtnis verankert und hat ebenso wie Orson Welles’ Hörspiel War of the Worlds effektiv im dokumentarischen Stil mit den Ängsten des Publikums gespielt.Dr. Strangelove ist über weite Strecken im Stil einer Dokumentation gestaltet, was die Wirkung erhöht, da neben der faktualen Materie so auch der Story faktuale Korrektheit unterstellt wird. Nach Welles’ Hörspiel wurden fiktive Nachrichtenbeiträge verboten, wie die Welles-Enzyklopädie aufführt, Kubricks Dr. Strangelove war der erste im Kongress debattierte Film.

Der „dokumentarischen Falle“ kann ein Film nicht entgehen, da die Verwechselung mit der Realität durch die Rezipienten und nicht die Produzenten geschieht. Filme nutzen die Verwechselungsgefahr, indem sie das Publikum in deren Realität „abholen“. Alfred Hitchcock beispielsweise ließ den Thrill in die normale Alltagswelt einbrechen, exemplarisch in The Birds. Sukzessiv entfernen sich der Film und seine Darstellung von der realiteren Filmwirklichkeit, ohne diese Entfernung zu markieren. Die Entwicklung der Filmhandlung aus der quasi-dokumentarischen Alltagswirklichkeit in eine phantastische Bedrohungsszenerie, die den Regeln des Horrorfilms folgt, ohne dass der Genrewechsel offenbart würde, bewirkt, dass Zuschauer auch nach Filmende eine größere Vogelansammlung als Bedrohungszeichen sehen. Der Wechsel vom fiktionalen in den phantastischen Modus wird verborgen. Im Bruch mit Horrorfilmkonventionen (ein de facto phantastisches Genre) gibt es keine genre-typischen Hinweise wie wissenschaftliche Experimente, Erklärungsversuche oder gesellschaftliche Außenseiter. Solche Zeichen geben laut Bordwell Aufschluss über den Modus, das Genre der Narration. Demnach wird die Rezeption dadurch beeinflusst, welchem Genre der Film zugeordnet wird, da die Interpretationsarbeit des Publikums von diesem und anderen meta-narrativen Faktoren wesentlich mitgestaltet wird.Michail Bachtin verweist in seinen Theorien auf die unvermeidliche Intertextualität; jedes Werk tritt – bewusst oder unbewusst – in Dialog mit bestehenden Werken. So verschieben sich auch die Rezeptionen; The Birds wird aufgrund der sehr veränderten Filmerfahrung heute anders wahrgenommen als zu seiner Veröffentlichung, da es die Rezeptionsregeln für Horrorthriller wesentlich mitgestaltet hat.

The Sixth Sense beginnt mit einer überexpliziten Exposition und geriert sich als Psychodrama um einen verwirrten Jungen. Erst am Ende gibt er zu erkennen, dass er die ganze Zeit kein fiktionales Werk (in meiner Bedeutungsverengung) war, sondern ein übersinnliches Kammerspiel um Geister und somit ohne potenziellen Wahrheitsanspruch. Geister können der realen Welt im faktualen Sinne nicht zugeordnet werden. Britta Hartmann hat in den Aufbau und die Wirkung von The Sixth Sense im Rahmen ihrer Untersuchungen zum „Unzuverlässigen Erzählen“ ausführlich beschrieben.Die Ablehnung von Übernatürlichem wie Geistern als faktuale Elemente verdeutlicht einmal mehr die Subjektivität der Filmauseinandersetzung.

Ein kritischer Fall ist Magnolia. Erstens verhehlt dieser Film nicht seine artifizielle Struktur, was ihn suspekt bezüglich realiteren Erzählens macht. Zweitens hängt die Frage, ob ein Moduswechsel vom fiktionalen in den phantastischen Modus stattfindet, von der Bewertung des Froschregens ab. Dieses Ereignis kann sowohl als realiter als auch als phantastisch gesehen werden. Ein weiterer Beleg für die Notwendigkeit, sich der Subjektivität bei der Filmanalyse bewusst zu sein.

Die Aufteilung des fiktionalen Erzählens in einerseits potenziell wahre Story bei realiterer Materie und andererseits nur innerhalb der unwahren Materie potenziell wahre Story, betont den Unterschied zwischen Story und Materie und liefert interessante Ansätze zur Trennung der Genres und Erklärungen zur Wirkungsästhetik. Gerade im Fall von Computern im Kino ist die Unterscheidung zwischen fiktional und phantastisch zweckmäßig, denn faktuale Computer besitzen nur ein begrenztes Spektrum an Aktionsmöglichkeiten, sodass bei erster Sichtung des Materials der Verdacht von phantastischem Erzählen entsteht. Gerade vorgeblich fiktionale Filme – wie die erwähnten The Birds oder The Sixth Sense – lassen sich in meinem Untersuchungsbereich in großer Zahl finden. Als erster Erklärungsversuch kann formuliert werden, dass diese Computer wie magische „Geister aus der Maschine“ bestimmte Ideen oder Storys präsentierbar machen sollen.

In vielen Filmen mit Computern ist die Materie faktual. Die Geräte sind in der Realität vorhanden, die Programme ebenfalls, und auch Hacker gibt es. Aus diesen drei wahren Bausteinen entwickelt ein Film wie Hackers eine Handlung, die potenziell wahr ist. Die Entfernung von realiteren Computern in einem Computerfilm wäre nur durch eine Verlagerung des Erzählfokus zu begründen. Bicentennial Man beispielsweise verhandelt eher die Fragen des Mensch-Seins und ist ein philosophisches Gedankenexperiment denn ein Film über oder mit Computern. Im Verleugnen des phantastischen oder inkrediblen Erzählens ist der theoretische Konflikt zu erkennen. The Birds verleugnet, ein Horrorfilm zu sein, er gibt sich als fiktionaler Film und bezieht daraus seine Wirkung, da er den Wechsel zum phantastischen Erzählen nicht markiert.

Es sei kurz darauf verwiesen, dass phantastische und inkredible Filme „gefühlte Wahrheit“ besitzen können.Die Kategorie des unzuverlässigen Erzählens, wie sie unter anderem von Thomas Koebner, Andreas Solbach, Jörg Helbig, Hans J. Wulff und Ronny Bläß in ausgeführt werden, würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. A Nightmare on Elm Street baut psychologisch korrekt eine Horrorwelt auf. Dennoch wird er nicht zu den fiktionalen Filmen gezählt werden können, da das Gezeigte realiter nicht zu sehen ist. Filme, die über eine solche Distanz ausschließlich der Traumlogik folgen, wie es A Nightmare on Elm Street oder The Trial tun, sind nicht fiktional, da der Wahrheitsanspruch intersubjektiv nicht bestätigbar ist.

Die dokumentarische Falle wirkt in beide Richtungen. Zum einen wird dem Kinobild zugesprochen, das Abbild der Realität zu sein – die unkommentierte Aufhebung der physikalischen Gesetze würde jedenfalls kaum vom Publikum toleriert werden –, und zum anderen wirkt die Kinowirklichkeit durch die Zuschauer wieder zurück in die Realität. Es gibt dokumentierte Fälle, wo in Deutschland Verhaftete über ihre Rechte aufgeklärt werden wollen – unwissend, dass die „Miranda-Warnung“ nur in einzelnen US-Bundesstaaten gesetzlich vorgeschrieben ist. Amerikanische Filme und Fernsehserien ließen „Sie haben das Recht zu schweigen …“ zum kulturellen Allgemeingut in zahlreichen Ländern werden, worauf beispielsweise Neal Stephenson hinweist.

Wie Filme die Wahrnehmung von Computern beeinflussen, ist keine Frage meiner Ausarbeitung. Dabei wäre auch die Zäsur Ende der 1970er/Anfang der 1980er zu berücksichtigen, ab der es vielen möglich war, eigene Erfahrungen mit Computern zu sammeln – die im Vergleich zu den Computerfähigkeiten im Kino lächerlich primitiv wirken mussten, aber einen Taschenrechner weit übertrafen. Der Umgang mit Computern ist von der Ambivalenz zwischen technologischer Allmacht und enttäuschter Ohnmacht geprägt, und beide sind durch Filmerfahrungen wesentlich mitgestaltet.

Was ist „narrative Funktion“?

Die Unterscheidung zwischen Materie und Story ist nicht nur in Bezug auf (potenzielle) Wahrheit entscheidend. Die Materie ermöglicht die Story, und die Story setzt die Elemente der Materie miteinander in Beziehung. Jedes Materie-Element besitzt dann eine narrative Funktion, wenn die Story ohne dieses nicht so sein könnte, wie sie es ist. Ist es für die Story unerheblich, ob ein Baum im Hintergrund eines Dialoges steht, so besitzt dieser Baum keine narrative Funktion. Unterstreicht jedoch der Baum die – für die Charakterisierung einer Figur oder den weiteren Story-Verlauf notwendige – Tatsache, dass der Dialog in einer ländlichen Gegend stattfindet, so besitzt er narrative Funktion.

Alle Elemente einer handlungsorientierten Kunstform, die die Handlung, die Story vorantreiben, plausibiliseren, nachvollziehbar machen, haben eine narrative Funktion, das können Materie- oder Story-Elemente sein. Unterstreicht das weiße Kleid einer Figur deren Unschuld, besitzt es narrative Funktion. Steht ein weißes Kleid hingegen im Widerspruch zu der Figur, ohne dass dieser aufgelöst wird, so besitzt es keine narrative Funktion und wirkt kontraproduktiv; auch ein Widerspruch kann narrative Funktion besitzen, dazu muss er jedoch auf die Story wirken.Das Weiße-Kleid-Beispiel verdanke ich Susanne Marschalls Analyse zu Farbe im Kino.

Dieses Dilemma und praktische Auswirkungen des Zeigen-Müssens schildert Chatman ausführlich in im Rahmen der Untersuchung „What is Description in Cinema?“

Chatman unterscheidet zwischen deskriptivem Detail und Plot-Funktion: „… the pigeon’s movement must operate not only in time, but in story time; otherwise, its flight though ,dynamic,‘ serves no plot function and remains a descriptive detail. … If we get no sense that plot time is advanced by an action, no sense that the battle or thunderstorm is tied to the event chain but is simply there …, then we infer that its function is simply descriptive, not narrative.“ Er setzt für narrative Funktion die Bedingungen an, dass ein Element in der Story-Zeit eine Dauer besitzt und dass es in die Ereigniskette (Handlungskette) eingebunden sein muss. Texte verzichten auf unnötige Details – ist die Kleidfarbe irrelevant, wird sie nicht erwähnt –, darstellende Künste jedoch müssen die Figur zeigen und diese daher irgendwie kleiden.

Um die Figuren kleiden zu können, wird zwischen markierten und unmarkierten Elementen unterschieden. Unmarkiert wäre eine Kleidung und Farbgebung, die dem sozialen Status, der emotionalen Verfassung und dem Umfeld der Figur entspricht. Damit ergeben sich drei Bereiche für narrative Funktionen: Subjekte/Figuren, Objekte/Requisiten und das Umfeld/Setting. Da diese drei Möglichkeiten von Elementen mit narrativer Funktion von der Story abhängen und diese gleichzeitig bedingen, ist zuerst der Komplex der Story zu erläutern. „Narrative Funktion“ umfasst somit sowohl die Relevanz für die Story als auch die Implikationen in der Präsentation (die ich mit „Narration“ gleichsetze).

Die Story

Abstrakt gesehen funktioniert auch die Story nach dem EVA-Prinzip. Es gibt Eingaben, Verarbeitung und Ausgaben. Es gibt eine (Materie-)Situation zu Beginn der Story, eine (Materie-)Situation am Ende, und beide sind nicht identisch – und sei es nur, dass sie sich im Wissens- oder Erfahrungshorizont der Protagonisten unterscheiden. Der Weg zwischen Ausgangs- zur nicht-identischen Endsituation wird als Story (Fabula) gesehen und narrativ (Sjužet) geschildert.Diese Unterscheidung trifft u.a. Seymour Chatman. In seinem Kapitel „Narrative and Two Other Text-Types“ betont er ebenfalls die innere Kausalität von Narrationen. Ich fokussiere auf die interne Zeit der Narration und spreche daher von Story, im Gegensatz zur äußeren Zeit, die sich im Diskurs niederschlägt.

Story setzt die Materie-Elemente miteinander in (kausale) Beziehung und ist von Zeit abhängig. Die Narration ist die konkrete Präsentation der Story mit der Materie; bei Hackers: Die Materie sind Computer, die computerbegeisteren und mit besonderen Programmiertalenten ausgestatteten Figuren, sowie das New York der Gegenwart als Setting. Die Story setzt diese Figuren miteinander in Beziehung, indem sie einen untergeschobenen Erpressungsversuch aufdecken und einen Computerbetrug verhindern. Die konkrete Präsentation in Dialogen, Bewegungen, Gesten, Einstellungen, Szenen, Tongestaltung (die Narration) bewirkt, dass die Zuschauer mithilfe der Materie über die Story informiert werden – die emotionale Involvierung ist für meine Untersuchung irrelevant. Die Narration ist von Story und Materie gleichermaßen abhängig und könnte das eine ohne das andere nicht präsentieren. Die Story ist nur von der Materie abhängig, denn es wäre vorstellbar, dass die exakt selbe Story sowohl als Film wie auch als Roman präsentiert wird.

Darauf verweist Bordwell: „As a distinction, the fabula/ syuzhet pair cuts across media. At a gross level, the same fabula could be inferred from a novel, a film, a painting, or a play.“ Ich kann diesen Effekt für meine Lese- und Anschauerfahrung von Rosemary’s Baby bestätigen. Problematisch ist die Kongruenz des Gefühls für Markierung bei Buchautor, Filmausstatter und Rezipient. Obwohl ein Fall von Story-Identität in zwei unterschiedlichen Narrationen also theoretisch möglich ist, ist er in der Praxis aufgrund der intersubjektiven Differenz von Schöpfer und Rezipient nahezu ausgeschlossen.Vereinfacht dargestellt, unterscheiden sich Materie, Story und Narration folgendermaßen voneinander. Materie ist das, worüber erzählt wird: Bei 2001 wären das ein Monolith, die Affen, Beamte, Raumschiffe, Astronauten, HAL. Story ist das, was erzählt wird: Der eine Affe berührt den Monolithen, tötet einen Kontrahenten, ein Beamter reist mit einem Raumschiff zu einer Besprechung, dann mit anderen zum Monolithen, die Astronauten an Bord des Raumschiffes „Discovery“ fliegen Richtung Jupiter, und HAL tötet sie. Narration ist das, wie erzählt wird: 2001 erzählt chronologisch,Die Komplexität der Zusammenfügung mehrerer Elemente zu etwas Neuem ist weit jenseits der Trivialität und daher im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise darstellbar; Bereiche der gegenseitigen Beeinflussung der Elemente verweisen auf das Phänomen der Emergenz, wie es Steven Johnson in anhand vieler plastischer Beispiele darstellt.

Es benötigt nicht zahlreicher Entscheidungen für eine „gute“ Story, oftmals wird ein größerer Teil der Narration auf Etablierung der Ausgangssituation verwendet, um die folgenden Entscheidungen und deren Wirkungen umso nachhaltiger zu präsentieren.in einem ruhigen dokumentarischen Zeigegestus, der viele Details ausführlich zeigt. Ästhetik entsteht in der Narration, Materie und Story allein können keine besitzen; durch ihre Kombination entsteht erst in der Präsentation ein ästhetischer Mehrwert.

In der Story treffen Figuren Entscheidungen, oder Entscheidungen wirken auf sie ein. Diese Entscheidungen beeinflussen direkt den Verlauf einer Story. Ich betone die Entscheidungen im Gegensatz zur textinneren Kausalität, da eine Abfolge von kausalen Ereignissen noch keine Handlung ergeben muss, sondern auch in Naturdokumentationen, wissenschaftlichen Filmen oder argumentativen Aufsätzen enthalten ist. Entscheidungen von Figuren hingegen haben aufgrund der von den Protagonisten geforderten Aktivität tatsächlich Handlungsrelevanz. Einen Regenschirm mitzunehmen, wenn es draußen regnet, ist kausal; ihn tatsächlich mitzunehmen jedoch eine Entscheidung. Wird ein Protagonist attackiert, hat er mehrere kausale Möglichkeiten: um Hilfe rufen, sich wehren, sich der Attacke ergeben – welche gewählt wird, ist die Entscheidung. Die Entscheidungsaktivität kann sich auch darin äußern, dass ein Protagonist die Passivität in der Handlung wählt.

Für eine Story bedarf es also Protagonisten, die aktiv das Geschehen beeinflussen.Selbstverständlich beeinflussen auch figurenäußere Elemente die Story. Wird beispielsweise eine Figur durch Blitzschlag getötet, kann sich daraus eine Story ergeben oder weiterentwickeln – jedoch nur, wenn sich andere Figuren zu dieser Tatsache verhalten, was wieder Entscheidungen beinhaltet. Einige Handlungselemente im Mainstream-Kino sind zwar bereits zum Klischee geworden, basieren dennoch auf Entscheidungen, nur dass diese wegen der Klischeehaftigkeit nicht mehr als Entscheidungen wahrgenommen werden. Die Figur, die etwas entscheidet, ist das Subjekt; ob diese im Fokus der Narration steht, ist unerheblich. Essenziell ist, dass es Entscheidungen gibt, die im Moment der Entscheidungsfindung mehrere Optionen wählbar erscheinen lassen; wenn auch durch die Präsentation meist die Alternativen als weniger wahrscheinlich angesehen werden, nichtsdestotrotz wären sie wählbar. Wenn der Ich-Erzähler in E. A. Poes „The Fall of the House of Usher“ ein bestimmtes Buch vorliest, ist dies eine Entscheidung, denn die ungenannten Optionen wären gewesen, etwas anderes oder nichts vorzulesen. Solche Entscheidungen werden durch verschiedene Einflüsse geprägt oder beeinflusst.

Subjekte, Figuren

Durch Worte und Taten können andere Figuren das Subjekt in seiner Entscheidung beeinflussen: Sei es, dass eine Person eine andere zwingt, überredet oder manipuliert, etwas zu tun, oder dass eine Person eine andere vor eine Entscheidung stellt. Essenziell für Figuren ist, dass deren Worte und Taten ebenfalls stets auf Entscheidungen zurückzuführen sind. In irgendeiner Weise sind sie motiviert, etwas bestimmtes zu sagen oder zu tun; bzw. in ihnen als konstruierte Figuren ist angelegt, sich auf eine bestimmte Weise (beispielsweise chefmäßig, unterwürfig oder unterstützend) zu verhalten.

Dass mitunter nicht jede Motivation plausibel scheint bzw. eine Figur widersprüchliche Verhaltensweisen zeigt, kann als erzählerische Schwäche eines Werkes gesehen werden. Unmotiviertes Handeln ist ebenso wie der geschilderte nicht aufgelöste Widerspruch der Kleidungswahl für die Rezipienten unbefriedigend, wenn wie im Mainstreamfilm das Ideal einer harmonischen – d.h. in sich stimmigen, kohärenten – Erzählrealität gilt.

Im Verlauf der Auseinandersetzung mit Computern im Kino wird zu untersuchen sein, ob Filme den Computern Subjekthaftigkeit zugestehen und in welcher Weise dies geschieht – vor allem im Verhältnis zu den anderen meist humanoiden Subjekten. Die Frage ist also, ob Computern trotz ihrer de facto Entscheidungsinkompetenz in der Präsentation (partielle) Subjekthaftigkeit zugeschrieben wird.

Objekte, „Requisiten“

Das Vorhandensein bestimmter Objekte beeinflusst Entscheidungen. Beispielsweise können Objekte Erinnerungen wecken, und dadurch wird eine Entscheidung anders gefällt. Oder das Fehlen von bestimmten Objekten kann eine eigentlich naheliegende Entscheidung verunmöglichen; fehlt beispielsweise ein Fahrzeug, wird das Subjekt folgenreiche Entscheidungen treffen, um dennoch rasch an einen gewünschten Ort zu gelangen.

Als Requisiten gelten alle Elemente, die von einer Person bewegt werden können; Requisiten sind stets in irgendeiner Weise einem Subjekt oder einer überschaubaren und erkennbaren Figurengruppe zugeordnet, sei es durch Besitz oder Nutzung. Objekte sind nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen.

Computer sind interaktive Requisiten und fordern nicht nur zur passiven (wie Fernseher oder Buch) oder aktiven (wie Stift oder Hammer) Nutzung heraus, sondern können auf eine Vielzahl von Umgängen interaktiv reagieren, also mitunter vorgeblich menschliche Qualitäten erreichen. Das Spielen eines Adventure-Spieles beispielsweise ist spannend und unterhaltsam wie ein Buch, ästhetisch ansprechend wie ein Film, und der Computernutzer bringt sich aktiv ein, worauf das Spiel ohne Verzögerung reagiert und quasi in einen optisch-akustischen Dialog mit dem Spieler tritt. Die Vernetzung der Computer macht sie zu potenziellen Medien für den direkten (verzögerungsfreien oder -armen) Kontakt mit anderen Menschen. Aufgrund dieser Eigenschaften stechen sie aus den anderen Requisiten heraus, die nur ein begrenztes (wenn überhaupt) Interaktionsspektrum haben und vergleichbar unaufwändig kommunikative Potenziale bieten.

Computer gehören in die Kategorie der Objekte, da sie keine eigenen Entscheidungen zu treffen imstande sind. Sie können nur Eingaben entgegennehmen und davon abhängige Ausgaben präsentieren oder Aktionen auslösen. Jede darüber hinausgehende Fähigkeit ist derzeit pure Spekulation. Insofern ist bemerkenswert, mit welchem Verständnis Computer in Filmen verwendet werden und wie sie als Objekte filmisch genutzt werden.

Umfeld, Setting

Der soziale (Gender, Race, Class) und historische Hintergrund gibt den Subjekten Kontur und beeinflusst diese in ihren Entscheidungen. Zum Setting zählen alle Elemente, die nicht in direkte Interaktion mit einem Subjekt eingebunden sind. Im Falle der Erzählung The Fall of the House of Usher wären dies das Gebäude, die Einrichtung des Gebäudes mit seinen Gemälden und Möbeln, die Wetterumstände und die Familiengeschichte.

Das Setting gibt vor, welche Art von Requisiten und Figuren sich in ihm befinden und aufhalten; größere Abweichungen von dieser Erwartung benötigen eine Plausibilisierung. Das Setting gibt vor, was als „markiert“ und „unmarkiert“ gilt. Gleichzeitig beinhaltet jedes Umfeld ein umfangreiches Arsenal an Verhaltens- und Entscheidungsmustern.

Computer können mitunter aufgrund ihrer Menge zum Setting gerechnet werden; insbesondere wenn sie nicht konkret einer Person zugeordnet sind und so den Requisitenstatus verlieren, gehören sie zum Setting. Dies gilt beispielsweise für die Rechenzentren in Raumfahrzentralen, wo allenfalls das jeweilige Terminal Requisit ist. In Star Trek besteht die Kommandobrücke nur aus Computerein- und -ausgabegeräten und bildet das Setting für die Handlung. Gleiches gilt für Alien oder die letzte Episode in Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask sowie Truman Show. In Tron wird das Computerinnenleben zum Setting für das Geschehen und gibt die Regeln vor, nach denen die Welt funktioniert – bislang ein Solitär der populären Filmgeschichte.

Für das Setting gilt die selbe Herangehensweise wie für Computer als Requisit, der Hauptunterschied liegt in der multifiguralen Bedienung und Ausgabeauswertung. In Truman Show beispielsweise sind die einzelnen Bediener konturlos und eher Figurenskizzen denn ausgebildete Charaktere, einzig Christof als Schöpfer ist als Figur herausgestellt. Damit gewinnt der Computer an erzählerischer Macht und Bedeutung.

Im Überblick

| Objekte | Setting, Sujet | Subjekte | |

|---|---|---|---|

| Kennzeichen | individuell, beweglich, mit Potenzialen ausgestattet | Hintergrund (Zeit, Ort, Hintergrund der Handlung) | treffen motivierte Entscheidungen |

| Beispiele | Fahrzeuge, Stifte, Laptops | Wetter, Rechenzentrum, Internet, Viktorianismus | Figuren, die motiviert sind, etwas zu tun – und es tun |

| Aktionsrahmen | werden (im Rahmen ihrer Potenziale) benutzt | setzen den Rahmen für Handlungen und Entscheidungen | können einander beeinflussen, verhalten sich zu Setting/Sujet, verwenden Objekte |

Wieso ist Präsentation etwas anderes?

Im Kino gilt zu berücksichtigen: Die Darstellung und die narrative Funktion müssen nicht realitätskonform sein. Explodiert beispielsweise ein Auto in destruktiven Detailaufnahmen, so ist dies dem Erlebnisanspruch des Kinos und nicht einer dokumentarischen Akuratesse zuzuschreiben. Diese Explosion kann als „Exzess, Eskapismus, Erlebnisraum“ beschrieben werden – ich verwende das wertungsfreie „Erlebnisraum“ –, und ist dadurch gekennzeichnet, dass die narrative Bedeutung hinter dem ästhetischen Genuss oder anderen Präsentationsfunktionen zurücksteht, wie Bordwell unter Bezug auf Kristin Thompsons Untersuchung zu Iwan der Schreckliche (1981) ausführt:

Any image or sound can contribute to narration, but we can also attend to an element for its sheer perceptual salience. Roland Barthes has spoken of a film’s “third meaning,” one lying beyond denotation and connotation … Kristin Thompson has identified these elements as “excess” […] Nonetheless, there may be aspects of a film that we cannot attribute to narration. In some cases […] “excess” may offer a useful way into the film’s overall formal work. “A perception of a film that includes its excess implies an awareness of the structures (including conventions) at work in the film, since excess is precisely those elements that escape unifying impulses. …”

Benötigt die Story die endgültige Unbrauchbarmachung des Fahrzeuges, beispielsweise damit die Figuren zu Fuß eine Reise fortsetzen, und ist eine Explosion ebendieses Fahrzeuges hinreichend motiviert, dann besitzt auch die ausführlich präsentierte Explosion – die in der Realität eben kaum so stattfände – eine narrative Funktion. Die Funktion hängt also nicht direkt von ihrer konkreten Präsentation ab, sondern von dem „Fakt“, den sie möglichst glaubwürdig repräsentiert.Die erwähnte Explosion könnte als Beispiel für phantastisches oder inkredibles Erzählen aufgefasst werden. Gegenargument 1: Die Explosion ist kein Materie-, sondern ein Story-Element und damit zeitabhängig. Gegenargument 2: Es ist potenziell möglich, dass das Fahrzeug explodiert; wir können dies jedenfalls nicht zu vollständigen 100 Prozent ausschließen, da wir niemals über sämtliche Details, die eine solche Explosion ermöglichen bzw. verunmöglichen, hinreichend informiert sind.

Die konkrete Präsentation von beispielsweise Bildschirminhalten ist für die Story irrelevant, so lange der Bildschirm die Aktion zeigt, die für die Story benötigt wird. Da Filme ein optisches Medium sind, verdienen die Bildschirminhalte dennoch Beachtung. Eine kryptische Darstellung wirkt anders als eine grafisch-verspielte und trifft andere Aussagen über die Figuren und deren Fähigkeiten. Auch wird über die Bildschirminhalte die Publikumsrealität entweder widergespiegelt oder gebrochen.

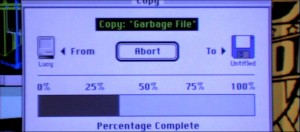

Eine typische Fortschrittsanzeige für eine Kopieraktion. Diese ist zwar nicht real, greift aber die typischen Gestaltungsmerkmale einer solchen Darstellung auf Apple/Macintosh-Computern jener Zeit auf und ist daher realiter.

Eine typische Fortschrittsanzeige für eine Kopieraktion. Diese ist zwar nicht real, greift aber die typischen Gestaltungsmerkmale einer solchen Darstellung auf Apple/Macintosh-Computern jener Zeit auf und ist daher realiter.

Beispielsweise besteht bei Dateikopieraktionen die Konvention, dass eine Schriftzeile die Aktion „Copy/Kopieren“ und meist Details wie Dateiname, Zielort etc. angibt und darunter ein sich von links nach rechts füllender Balken (häufig verbunden mit einer Zeit- oder Prozentangabe) den Fortschritt der Aktion anzeigt. Ob diese Anzeige einem Microsoft-Windows-Systems entspricht oder fiktiv ist, ist unerheblich, so lange für das Publikum der präsentierte „Fakt“ (in dem Fall das Kopieren) erkennbar ist.

Infolgedessen ist es für die Betrachtung wichtig, zwischen Präsentation und Story zu unterscheiden. Für die Story ist es irrelevant, ob ein bestimmter Computer zu 100 Prozent „korrekt“ präsentiert wird – so lange er glaubwürdig ist. Beispielsweise wurde in \titel{Mission Impossible} das seinerzeit neue Apple-PowerBook 5300 verwendet. Die gezeigten Bildschirminhalte entsprachen zwar keinesfalls dem, was dieses Gerät tatsächlich angezeigt hätte, dennoch vollbrachte dieser Computer nur ihm mögliche Dinge: Recherche in Datennetzen, Übertragung von Dateien, Speicherung und Abruf von Daten. Die konkrete Materie wird also in die Filmpräsentation eingebunden und dadurch verändert. Das Verständnis von realistischen (oder realiteren) Computern basiert daher auf den Überlegungen, ob das, was ein Computer in der Filmwelt tut, auch von einem Computer in der Realität mit vergleichbarem Aufwand hätte bewerkstelligt werden können.

Dass langwierige Datenübertragungen im Film nur wenige Sekunden dauern – ebenso wie umfangreiche Berechnungen – wird erst dann als unrealistisch angesehen, wenn die Ausgabe von Daten nicht in einem nachvollziehbarem Verhältnis zu den Eingabedaten steht bzw. gegen die geschilderten Computerbeschränkungen verstoßen wird. Die gezeigten Geräte sind häufig nicht sie selbst, sondern Signifikante für andere Signifikate.„Die Bedeutung ist im Film immer mehr oder weniger motiviert, niemals arbiträr. Die Motivation spielt sich dabei auf zwei Ebenen ab: im Verhältnis von signifiant und signifié der Denotation und im Verhältnis von signifiant und signifié der Konnotation.“ Metz führt die Bereiche Denotation (Analogie im optischen – das Bild eines Hundes ist einem Hunde ähnlich – und akustischen – das Geräusch eines Kanonenschusses im Film ist einem echten Kanonenschuss ähnlich) und Konnotation (symbolische Verwendung – beispielsweise ein Kreuz als Kreuz und christliches Zeichen) ausführlich aus und verweist somit auf das Problem der dokumentarischen Präsentation und ihrer darüber hinausgehenden Bedeutung. Signifikat (reale Materie) und Signifikant (Filmpräsentation, -materie) können Identität aufweisen, müssen es aber nicht; jedoch ist die Beziehung zwischen beiden stets motiviert.

Das strukturelle Problem besteht darin, dass wir über Materie und Story nur über die konkrete Präsentation informiert werden. Beispielsweise die Doomsday Machine in Dr. Strangeloveexistiert ausschließlich in Dialogen; das Publikum muss an deren Existenz genauso glauben wie die Protagonisten. Ebenso können Materie- oder Story-Elemente anders erscheinen als sie – später meist aufgelöst, wie in The Sixth Sense – tatsächlich sind. Daher sind Materie- und Story-Elemente nur so zu verstehen, dass sie der Gesamtpräsentation nicht widersprechen. Sollte die Doomsday Machine nicht wie erwartet funktionieren, würde sie – da es keinen sichtbaren Beweis ihrer Existenz gibt – als Story-Element gelten müssen, als nicht-vorhandener MacGuffin. Erst das Ende von Dr. Strangelove beweist, dass wir sie als Materie-Element ernstnehmen müssen. Materie- und Story-Elemente existieren demnach nur in einer Weise, dass keine Präsentationselemente dieser Existenzform widersprechen.

Neben dem Bezug zur Realität, den ich als dokumentarische Falle, beschrieben habe, gibt es die Differenz zwischen Materie/ Story und Präsentation. Die Präsentation ist – darin Chatman folgend – die konkrete Ausgestaltung in Bild und Ton und damit der Narration gleichzusetzen. Aus Produktionssicht fügen sich die Materie- und Story-Elemente zur Narration, aus Rezeptionssicht enthält die Narration die Materie- und Story-Elemente. Wenn ein Shakespeare-Stück mit moderner Materie aufgeführt wird, verändert sich die Präsentation signifikant. Ebenso ist es möglich, mit einer gegebenen Materie-Ausstattung hochgradig divergente Storys zu erzählen. Bei der Rezeption ist die Story- bzw. Materie-Gleichheit mitunter kaum erkennbar. Fügt die Narration noch „Hakenschläge“ in der Präsentation hinzu, wie beispielsweise nicht-chronologische Erzählung, Perspektivenwechsel, Multi-Focalization, ist das Wiedererkennen zusätzlich erschwert.