In den bisherigen Kapiteln habe ich Software und Hardware parallel betrachtet und deren gegenseitige Abhängigkeiten dargestellt. Im Alltag meint man mit „Ich arbeite am Computer“ meist, dass man ein bestimmtes Programm startet und dieses mit Daten füttert. Nur wenige beziehen Computer-Arbeit auf den Griff zum Schraubenzieher. Weil Computer ohne die Programme im Alltag recht nutzlos sind, haben sie ein eigenes Kapitel verdient.

Der Beitrag bildet das neunte Kapitel im Buch „Der Apple-Faktor“. (bei amazon.defür 14,90 Euro bestellen)

Was ist ein Betriebssystem?

Die Grenze zwischen Programm und Betriebssystem zu ziehen, fällt schwer. MacOS und Windows bringen zahlreiche Programme mit, die nicht einzeln erhältlich sind. Ich werde Betriebssysteme definieren als Software, die:

- die grundlegende Verbindung zwischen Hardware und Nutzer herstellt, die Bedienungsmöglichkeiten via Tastatur, Maus, sonstige Eingabegeräte bewältigt und Ausgaben an Monitor oder Drucker ermöglicht

- als Basis für Programme dient, sodass diese sich nicht um die Kommunikation von Hardwarekomponenten, Ein- oder Ausgabegeräten kümmern müssen

- das Management verschiedener Programme, die gleichzeitig laufen können, und mehrerer geöffneter Dokumente bereitstellt (Programmstart, -beenden, -wechsel)

- den grundsätzlichen Aufbau von Programmen und deren Bedienung vorgibt (Präsentations- und Interaktionsmöglichkeiten)

- eigentlich nur eine gigantische Menge von Codezeilen darstellt, aber durch eine Metapher den Bildschirm zum Aktionsraum werden lässt.

Als Abgrenzung zu Programmen soll hier die Nutzung dienen: Programme werden für ein bestimmtes, abgegrenztes Aufgabenspektrum benutzt. Sie sind nicht von anderen Programmen abhängig, sondern nur vom Betriebssystem.

Beim Commodore 64 war das Betriebssystem fest in das Gerät eingebaut: Auf einem speziellen Speicherchip befand sich die Programmiersprache Basic in der Version 2. Beim Rechnerstart blinkte der Cursor und wartete auf Eingaben. Meist schob man eine Diskette ein und gab die Befehle zum Laden und Starten eines Programms oder Spiels ein. Diese Programme waren meist nicht in Basic geschrieben, da Basic-Befehle immer erst in für den Computer verständliche Anweisungen übersetzt wurden, wenn sie abgearbeitet wurden. Diese Übersetzung parallel zur Abarbeitung des Programms kostete Rechenzeit. Da alle C64-Baureihen aus den selben Komponenten (Prozessor, Grafik- und Soundchip) bestanden und über die selbe Speichermenge verfügten, war fast alles in konkreten Hardwarebefehlen programmiert.

Auf einem DOS-Computer oder Macintosh war es dagegen nicht sinnvoll, die Hardware von einem Programm aus direkt anzusprechen. Denn DOS und MacOS liefen jeweils auf unterschiedlichen Computern. Zahlreiche verschiedene Computer konnten DOS ausführen, und es gab viele unterschiedliche Bauarten des Mac. So wie das C64-Basic übersetzten DOS und MacOS die Programmbefehle in für den Computer verständliche Anweisungen – das ist eine der wesentlichen Aufgaben eines Betriebssystems. Darüberhinaus stellen sie zusätzliche Befehle zur Verfügung, beispielsweise beim Mac zur Fensterhandhabung.

Als der Mac die alte Prozessorgeneration (die 68000er Reihe von Motorola) gegen eine moderne („PowerPC“) austauschte, enthielt das Betriebssystem für die Nutzer unsichtbar einen Emulator, um alte Programme weiterhin übersetzen und ausführen zu können. Denn zahlreiche Programme waren auf die alten Prozessoren optimiert worden. Mithilfe der Software wurde der Hardwarewechsel vor den Nutzern verborgen bzw. die Umstellung erleichtert. Ab 2006 wurde die Hardwarebasis bei den Macs erneut umgestellt: auf Intel-Prozessoren. Dieser komplette Austausch der Hardware war im Nutzeralltag erneut verborgen worden: Im Hintergrund übersetzt wieder ein Emulator die Programme, die noch auf PowerPC-Code basierten. Nur durch das effektive Zusammenspiel des Betriebssystems mit der Hardware war diese radikale Umstellung möglich.

Nicht nur für die Nutzer wurde so die Umstellung erleichtert, sondern auch für die Programmentwickler. Diese mussten sich nicht sofort auf die neue Hardware-Umgebung einstellen, sondern konnten zunächst mit der bisherigen Technik weiterentwickeln. Für den Nutzer ist der Unterschied nicht erkennbar. Programmierer und Nutzer erwarten von Betriebssystemen eine gewisse Langlebigkeit und dass keine radikalen Wechsel erfolgen, sodass Programme immer über mehrere Betriebssystemversionen hinweg funktionieren, ohne Anpassungen zu benötigen. Daher kann Windows auch heute noch DOS-Programme ausführen. Allerdings hat sich das System seit dem Abschied von DOS mit Windows 95 so sehr weiterentwickelt, dass zahlreiche DOS-Programme nicht mehr ohne Probleme funktionieren. Apple hat auch erst mit MacOS 10.5 („Leopard“) sechs Jahre nach dem offiziellen Ende von MacOS 9 die Unterstützung des Classic-Modus abgeschafft, „carbonisierte“ Programme funktionieren aber weiterhin.

Noch heute nutze ich auf meinem Rechner (MacOS 10.6 auf Intel-Prozessor) das Programm AppleWorks, das auch auf meinem alten MacOS-9-Rechner läuft. Mittels der Programmierhilfe „Carbon“ hat Apple den Programmierern den Umstieg auf MacOS X erleichtert, sodass Programme nur wenig Anpassung benötigten, um auf beiden Systemen gleichermaßen zu funktionieren. Doch Carbon wird nicht weiterentwickelt. Für MacOS 10.7 ist angekündigt, nach zehn Jahren diese Schnittstelle aufzugeben.

Betriebssysteme schaffen damit die Basis für Programme und definieren aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit den potenziellen Markt für Entwickler. Die Konstanz und Langlebigkeit vergrößert den Markt auf der Zeitachse und verringert den Programmieraufwand. Allerdings sind aufgrund von technischen Entwicklungen – neue Prozessoren, neue Darstellungssysteme, neue Eingabemöglichkeiten – auch bei den Programmen immer wieder radikale Änderungen nötig, um von den Neuerungen zu profitieren. Daneben bestimmt die allgemeine Verbreitung eines Systems den Markt und damit die Attraktivität einer Computerplattform wesentlich mit.

Office-Programme

Von Apples „Lisa“ wurden fast 100.000 Exemplare verkauft – sie galt als Flop, und externe Software-Firmen programmierten nicht für sie. Den wichtigsten Markt hatte Apple nämlich mit seinem eigenen Lisa-Office bereits abgedeckt. Bereits 1983 existierte damit eine erste Programmsammlung für Textbearbeitung, Tabellenkalkulation und grafische Gestaltung.

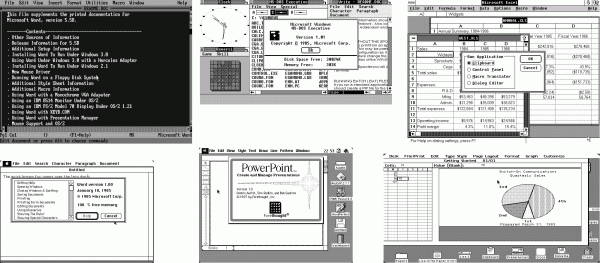

Office-Programme waren Anfang der 1980er die wichtigsten Programme für Computer. Die Palette war groß, und die Softwarelandschaft weit von einer Microsoft-Monokultur entfernt. Word für DOS, Word für Windows, Excel für Windows, Word für Mac, PowerPoint und Lisa Office. [Abbildungen: appleinsider.com].

Auch Geos wurde als Komplettsystem inklusive Textverarbeitung (GeoWrite), Rechtschreibkontrolle (GeoSpell), Malprogramm (GeoPaint) und Serienbriefprogramm (GeoMerge) verkauft. Zusätzlich gab es Tabellenkalkulation (GeoCalc), Datenbank (GeoFile) und Layout-Programm (GeoPublish). Im Gegensatz zu den meisten anderen Systemen blieb GeoWrite das einzige Textbearbeitungsprogramm für Geos.

Es sollte fast zehn Jahre dauern, bis das nächste erfolgreiche Programmpaket auf dem Markt erschien. Bis dahin wurden die Programme entweder separat entwickelt und vertrieben oder enthielten wie StarWriter Zusatzkomponenten. Programme, die sich an den Macintosh Interface Guidelines orientierten, wirkten automatisch ähnlich, sodass der Wechsel zwischen verschiedenen Programmen im Alltag nicht hinderlich war.

| Jahr | Firma | Ereignis |

|---|---|---|

| 1978 | MicroPro | WordStar für CP/M |

| 1981 | Apple, Microsoft | Vereinbarung zur Software-Entwicklung |

| 1982 | WordPerfect | WordPerfect 2.2 für DOS |

| 1983 | Apple | Lisa-Office |

| 1983 | Microsoft | Word für DOS |

| 1985 | Microsoft | Word und Excel für Mac |

| 1985 | StarDivision | StarWriter 1 (ab 1986 für DOS) |

| 1987 | Apple | Gründung Tochterfirma „Claris“ für Programmentwicklung |

| 1987 | Microsoft | Aufkauf des PowerPoint-Entwicklers Forethought |

| 1987 | Microsoft | Excel für Windows 2 |

| 1988 | R.O.M. | Papyrus für Atari |

| 1989 | Microsoft | Word für Windows |

| 1990 | Microsoft | Windows 3 |

| 1990 | Microsoft | Bündelung von Word, Excel und PowerPoint als „Office“ |

| 1992 | IBM | OS/2 (bis 1990 mit Microsoft entwickelt) |

| 1992 | StarDivision | StarOffice 1 (für DOS) |

| 1993 | Microsoft | Windows NT |

| 1999 | Sun | Aufkauf von StarDivision, Veröffentlichung des Codes von StarOffice (ab 2000 OpenOffice) |

| 2002 | Open Source | OpenOffice 1 |

| 2003 | Apple | Keynote |

| 2005 | Apple | Pages |

| 2008 | Apple | Numbers (als „iWorks“ gemeinsam mit Keynote und Pages) |

Textverarbeitung

Beim Mac wiederholte Apple den „Fehler“ nicht und lieferte statt einer Office-Programmsammlung nur einen rudimentären Texteditor mit. Seitdem enthält jedes Betriebssystem ein Textprogramm, das für kleine Aufgaben genügt: TextEdit unter MacOS X, WordPad unter Windows.

Um sicherzustellen, dass für den Mac leistungsfähige Software geschrieben wird, holte Apple bereits 1981 Microsoft ins Boot und gewährte ihnen Zugriff auf die Mac-Prototypen. Die Einblicke in die Mac-Architektur waren auch nützlich für die Entwicklung von Windows 1, das 1985 auf den Markt kam. Nach dem Flop mit dem Apple III und der Lisa waren viele Software-Firmen skeptisch, sich auf ein neues Abenteuer mit Apple einzulassen, denn Programme, die man für den Mac entwickelte, hätte man für andere Comptuerplattformen neu schreiben müssen.

Microsoft heuerte Charles Simonyi und Richard Brodie aus dem Parc an. Die erste Word-Version erschien 1983 allerdings für DOS und wurde zusammen mit einer Maus verkauft. Auf dem Markt tummelten sich mehr als 300 verschiedene Textverarbeitungen auf verschiedenen Computersystemen, viele Kunden ignorierten Word, denn sie waren an Produkte wie WordStar oder WordPerfect gewöhnt. Diese arbeiteten im Textmodus und benötigten kein zusätzliches Eingabegerät namens „Maus“. Allerdings konnte Word für DOS – wenn die richtige Hardware vorhanden war – bereits Befehle auf dem Monitor sichtbar umsetzen: Schrift erschien fett oder kursiv. Von echtem Wysiwyg war das allerdings noch weit entfernt. Alle anderen Programme zeigten die Formatierungsbefehle innerhalb des Textes an, diese wurden mitunter farbig hervorgehoben, aber erst beim Ausdruck umgesetzt.

Echtes Wysiwyg schafft Word auch heute noch nicht zu 100 Prozent. Aber nur selten fallen die Unterschiede zwischen Bildschirmansicht und Druckergebnis auf. Das Problem liegt im Rechenaufwand. Einerseits soll Word jede Eingabe sofort auf dem Bildschirm umsetzen, andererseits soll das Dokument gut aussehen. Schreibt man einen Text mit Latex, ist man wieder in die Zeit des Textens mit Steuerzeichen versetzt, nach einem Klick auf „Setzen“ gönnt sich der Computer ein paar Sekunden und erstellt die druckbare PDF-Ansicht. Dabei kann sich Latex Zeit lassen und für jeden Absatz so lange ausrechnen, wo Zeilentrennungen, Seitenumbrüche, Fußnoten und Grafiken platziert werden, bis ein gutes Ergebnis vorliegt. Word dagegen hat diese Zeit nicht, sondern muss all dies „on the fly“ erledigen, während der Nutzer weiter Eingaben tätigt.

Was wir heute von Word in Echtzeit erwarten:

- Zeichen: im korrekten Zeichensatz in der eingestellten Schriftgröße und im zugewiesenen Stil (normal, fett, kursiv, unterstrichen, farbig), möglichst mit geglätteten Kanten (↑ Anti-Aliasing); das Zeichen muss ggf. erst aus den Vektorinformationen der Schriftsatzdatei errechnet werden

- Sonderzeichen: Aufzählungen, Kapitelnummerierungen, Seitenzahlen, Verweise

- Absatz: korrekte Silbentrennung am Zeilenende, ausgeglichener Absatzrand bzw. Wortabstand (v.a. bei Blocksatz), keine einzelnen Absatzzeilen am Seitenende oder -anfang, korrekter Zeilenabstand, Absatzeinzug, Tabulatorpositionen

- Dokument: korrekte Platzierung von Grafiken und Bildern im Textfluss, Einhaltung der Seitenränder, Einbettung von Tabellen mit zahlreichen Formatierungsmöglichkeiten

- Zusätzlich: Anzeige von falschen oder unbekannten Wörtern (rot unterkringelt), Anzeige von Grammatikfehlern (grün unterkringelt), Sicherheitsspeicherung alle zehn Minuten; Automatismen (Autokorrektur, AutoText).

In den frühen 1980ern speicherten alle Text-Programme ihre Dokumente in einfachen .txt-Dateien, die den Text und die Steuerbefehle enthielten. Diese Dateien konnten theoretisch zwischen verschiedenen Programmen ausgetauscht werden, man musste lediglich die Steuerbefehle durch die des eigenen Programms ersetzen. Schaut man sich eine heutige Word-Datei (.doc) mit einem Text-Editor an, erkennt man den Aufbau der Datei. Allerdings macht der eigentliche Inhalt nur noch einen Bruchteil aus, den meisten Raum nehmen kryptische Steuerzeichen ein.

Die Form und Gestaltung wird nicht nur im Nutzeralltag, sondern auch in der gespeicherten Datei zunehmend wichtig. Der Wert von erstellten Texten bemisst sich längst nicht mehr nur am Inhalt, sondern auch an der Form. Damit wird neben Rechtschreib- und Grammatikkenntnissen sowie Ausdrucksfähigkeit die Gestaltungskompetenz zunehmend wichtig. Es genügt eben nicht mehr nur, was man sagt, sondern wichtig ist, wie man es sagt – oder schreibt.

1987 entwickelte Microsoft das Dateiformat „Rich Text Format“ (.rtf). Dieses ist auf- und abwärtskompatibel, kann also bis heute verwendet werden. Sämtliche Steuerbefehle und -anweisungen können darin abgespeichert werden. Versteht ein Programm einen solchen Eintrag nicht, benutzt es nur die übrigen. Der Inhalt bleibt immer erhalten. Damit ist .rtf das Datei-Austauschformat der Wahl, wenn man anderen eine Textdatei zur Verfügung stellt.

Mit dem neuen Word-Standard .docx werden die Daten strukturiert abgelegt, denn eine docx-Datei trennt Dokument-Inhalt und -Formatierung klar voneinander. Da docx-Dateien eigentlich Zip-Archive sind, enthalten sie auch eingebettete Bilder und andere Zusatzdateien. Für den Nutzer besteht das Dokument aus einer einzelnen Datei (.docx), der Computer setzt das Dokument allerdings aus verschiedenen Einzeldateien zusammen. Ältere Programmversionen können mit diesen Dokumenten jedoch gar nichts anfangen, da die Daten komplett anders strukturiert sind, am ehesten noch Webseiten vergleichbar, die den Seiteninhalt und die Gestaltung in verschiedene Dateien (.html und .css) unterbringen.

Als 1985 die erste Word-Version für den Macintosh erschien, gab es keine Konkurrenz. Da sich Microsoft an die Macintosh Interface Guidelines hielt, fügten sich seine Programme nahtlos in das System – die DOS-Versionen waren ähnlich aufgebaut und verschreckten damit die Nutzer. Andere Software-Firmen portierten ihre Programme von DOS und ignorierten zahlreiche Aspekte der Guidelines, sodass ihre Programme wie Fremdkörper auf dem Mac wirkten. Mit der zweiten Programmversion wurde dieses Manko oft beseitigt. Microsofts zeitlicher Vorsprung auf dem Mac schlug sich in hohen Marktanteilen nieder, und noch heute ist Word das meistgenutzte zusätzlich gekaufte Programm auf dem Macintosh.

Steve Jobs ließ parallel zur Vereinbarung mit Microsoft eigene Textprogramme entwickeln. Randy Wigginton schrieb MacWrite, und eine externe Firma programmierte WriteNow, das später von NeXT aufgekauft wurde, das Programm wurde in TextEdit umbenannt und kam zu Apple zurück, als diese Next aufkauften. WordPerfect motivierte Steve Jobs, WriteNow nicht kostenlos mit dem Next-Computer mitzuliefern, sodass es als extra Programm vertrieben wurde. 1987 gründete Apple Claris, um eigene Programme zu entwickeln.

Auf dem Mac lief bereits Word 5, als Word 2 für Windows erschien. Um den Programmieraufwand zu reduzieren, vereinheitlichte Microsoft mit Word 6 die Codebasis, und nahm auch für die Mac-Version den Windows-Code als Basis. Die Umstellung sorgte für technische Probleme und brach mit der gewohnten Mac-Bedienung. Diese Unzufriedenheit konnte WordPerfect nutzen, es griff dabei auf viele Funktionen von MacOS 7 zurück.

Microsoft präsentierte alle zwei Jahre neue Word-Versionen für Mac, von 1985 bis 1991. Parallel dazu entwickelte es Versionen für DOS, für Windows (16 bit und 32 bit), für OS/2 und für SCO Unix. Mit dem Erfolg von Windows 3 und NT wurden die anderen Märkte unattraktiv. Seit 1992 wurden nur noch Versionen für Windows entwickelt. Die Mac-Versionen wurden jeweils von diesen abgeleitet. Als die erste Word-Version für Windows 1989 erschien, dauerte es noch zwei Jahre, bis Windows-Versionen von WordStar und WordPerfect erschienen. Bis Mitte der 1990er konnte Microsoft seinen Marktanteil auf 90 Prozent ausbauen. Damit wurde „Word“ synonym für Textverarbeitung.

1992 präsentierte eine kleine Softwarefirma ein Feature, das für uns heute selbstverständlich ist und sich binnen der nächsten zehn Jahre in allen Programmen durchsetzte: die Rechtschreibkontrolle im Hintergrund, die falsch geschriebene oder unbekannte Worte unterkringelt. Zuvor waren für eine Rechtschreibkontrolle stets extra Programme nötig. Bei dem Programm Papyrus, das auch heute noch eine treue Fangemeinde hat und kontinuierlich weiterentwickelt wird, erkennt man einen weiteren Effekt des Softwaremarktes.

Papyrus ist ein flottes vergleichsweise kleines Programm ohne Schnickschnack. Seine Hauptzielgruppe sind Menschen, die einfach Texte schreiben wollen. Nützliche Layout- und Tabellenfunktionen sowie eine Datenbank unterstützen dabei, ohne den Fokus zu verwässern. Kombiniert mit seiner Zuverlässigkeit und unkomplizierten Handhabung konnte Papyrus seine Nische im Softwaremarkt erobern und halten. Dennoch ist Papyrus noch lange kein Spezialprogramm, es hat nur einen etwas anderen Fokus als Word. Der Marktführer muss alles, und zwar wirklich alles, können, um seine Marktführerschaft nicht einzubüßen. Daher wird Word mit jeder Version umfangreicher, bietet mehr Sonder- und Spezialfunktionen und ist längst kein reines Textverarbeitungsprogramm mehr.

Als 2006 Pages erschien, wählte Apple einen anderen Ansatz als Word oder Papyrus. Es nutzte intensiv die grafischen Möglichkeiten von MacOS X, und so war Pages mehr Layout- als Textbearbeitungsprogramm. Während Papyrus den Fokus auf den Inhalt und dessen Bearbeitung und Word auf den Inhalt und dessen Gestaltung legt, steht bei Pages die auszudruckende Seite im Vordergrund. Word und Pages sind für ihre zahlreichen Vorlagendateien bekannt, die mit wenig Aufwand gut gestaltete Dokumente erzeugen lassen.

Tabellenkalkulation

Auf dem Apple ][ war mit der Tabellenkalkulation „VisiCalc“ ein neuer Programmtyp etabliert worden: Tabellenkalkulation. Lotus 1-2-3 war die populärste Tabellenkalkulation in der PC-Welt und neben WordPerfect häufig entscheidend für die Anschaffung eines DOS-PCs. Microsoft plante einen 1-2-3-Nachbau namens Multiplan. Dieser sollte neben der Textverarbeitung eines der ersten wichtigen Programme auf der neuen Mac-Plattform werden.

1985 erschienen Word und Multiplan, das in Excel umbenannt wurde. Für zwei weitere Jahre Excel-Exklusivität auf dem Mac versprach Apple 1985, AppleBasic einzustellen und Microsoft eine kostenlose Lizenz für Mac-Technologie, um Windows zu entwickeln, das bereits kurz nach der Vertragsunterzeichnung tatsächlich fertiggestellt wurde. Excel erhielt wie Word im Zweijahresrhythmus neue Versionen bis 1992.

Der wichtigste Einsatz war die Berechnung finanzieller Modelle und die Durchführung von Planspielen. Neben reinen Kalkulationsaufgaben wird Excel auch häufig als Ersatz für Datenbanktabellen eingesetzt. Zunehmend gewann die optische Präsentation von Zahlen an Bedeutung, und die Erstellung von Diagrammen war nicht mehr nur Nebeneffekt, sondern Unterscheidungsmerkmal verschiedener Kalkulationsprogramme. Mit „Numbers“ hat Apple eine eigene Tabellenkalkulation im Angebot, die den Fokus auf die Gestaltung der Daten legt.

Präsentation

Seit 1987 gehört PowerPoint zum Microsoft-Portfolio, ab 1990 wurde es mit Word und Excel als „Office“ gebündelt. Erst mit Version 3 wurde PowerPoint zum Präsentationsprogramm, davor diente es nur als Gestaltungsprogramm für Vortragsfolien.

PowerPoint wurde im Laufe der Jahre zur schurkischen Software erklärt, der zahlreiche langweilige und nichtssagende Vorträge angelastet wurden. Die Ermächtigung der Nutzer, eben alles selbst zu können, führt dazu, dass viele Menschen Vorträge halten, ohne deren Dramaturgie zu beherrschen und ohne die grafische Kompetenz für eine überzeugende Gestaltung zu besitzen.

Die Grundregel für einen guten Vortrag lautet: Worte und Folien ergänzen einander. Wenn auf den Folien das Selbe steht, was der Vortragende erzählt, dann verfehlt die Präsentation ihren Zweck. Eine Folie sollte drei bis sieben Minuten eingeblendet bleiben, sie sollte also so gestaltet sein, dass der Vortragende die Illustration oder die knappen Stichworte in seinem Vortrag mit Leben füllt und erläutert. Manche gute Präsentation arbeitet mit vier Folien in einer Dreiviertelstunde. Vortragsfolien sind kein Redemanuskript!

Eine andere Präsentationsrichtlinie betont die dramaturgische Funktion stärker und empfiehlt, ein Folien-Stakkato zu entfesseln. PowerPoint kann die Grenzen des rein illustrierten Vortrags leicht aufbrechen, und eine Multimedia-Show ergänzt einen beeindruckenden Vortrag gut. Wie bei der Netikette bleibt als wichtigste Regel: Vergiss nie, dass Menschen deine Präsentation sehen.

Mit seinem Programm Keynote brachte Apple 2003 frischen Wind in die Präsentationslandschaft. Wie später Pages profitiert Keynote von den grafischen Möglichkeiten von MacOS X und bot gegenüber PowerPoints biederem Erscheinungsbild eine frische und elegante Ästhetik. Da die Grafik des Mac-Systems auf PDF basiert, kann Keynote Animationen und Übergänge verwenden, die räumlich funktionierten. PowerPoint kennt nur die Folienfläche, Keynote kennt den gesamten Raum, in dem die Folie steht, die sich realistisch drehen oder verformen kann.

Pakete

Mit ClarisWorks entstand 1990 ein Konkurrent zu Microsoft Works, der 1992 erfolgreich durchsetzte, den Aufkleber „Best-Selling Integrated Application for the Macintosh“ von den MS-Works-Verpackungen zu entfernen. Nach dem Erfolg der effektiv miteinander integrierten Programme auf dem Mac erschien auch eine Windows-Version. Doch dem Claris-Management fehlte eine klare Richtung. Als Apple die Softwaretechnologie für Verbunddokumente „OpenDoc“ gemeinsam mit IBM, Novell und WordPerfect entwickelt hatte, wurde beschlossen, ClarisWorks auf diese Basis umzustellen. Diese komplette Neuprogrammierung zerstörte Claris’ Bedeutung, und die Firma wurde 1998 aufgelöst. Das letzte ClarisWorks wurde als AppleWorks weiterhin angeboten. Es begleitete die Umstellung auf MacOS X, um sicherzustellen, dass eine funktionierende Office-Sammlung für das neue System existierte.

Seit 1992 ruhte Microsofts Entwicklung von Mac-Programmen, erst mit Office 98 erschien eine neue Version, die auf Office 97 für Windows basierte. 1997 hatte Microsoft die Mac Business Unit gegründet und bildete mit deren 145 Angestellten den zweitgrößten Entwickler von Mac-Software außerhalb von Apple. Office 2001 enttäuschte auf dem Mac, da es nicht unter MacOS X lief. Die Verbesserungen und Neuerungen waren sparsam verteilt. Mit Office X war dann 2001 auch die Nutzung unter MacOS X möglich. Dabei nutzte es einige der neuen Mac-Möglichkeiten, wovon beispielsweise die Darstellung von Diagrammen in Excel profitierte.

Ähnlich wie OpenDoc erlaubte auch MS Office die Verbindung von Dokumenten. Object Linking and Embedding (OLE) gestattet es beispielsweise, Excel-Tabellen in Word-Dokumente einzubetten. Bereits im Next-System war diese Funktionalität fest integriert, sodass miteinander verbundene Dokumente stets aktuell waren; wurde ein eingebettetes Bild bearbeitet, erschien es auch sofort verändert innerhalb der einbettenden Datei.

Darin liegt eine Schwachstelle des Ansatzes, denn der Bearbeiter des eingebetteten Dokuments weiß von den Einbettungsumständen mitunter nichts. Eine Bearbeitung kann das eingebettete Dokument zu klein oder zu groß werden lassen, sodass das einbettende Dokument noch einmal überarbeitet werden muss. Immer wenn verschiedene Personen zusammenarbeiten, übertragen sie ihre Probleme auf den virtuellen Schreibtisch und können nur durch Regeln, aufmerksames Management und Moderation zu einer tatsächlich Mehrwert erzeugenden Zusammenarbeit zusammenfinden.

Bei der Entwicklung lassen sich drei Trends ausmachen: Inhalt, Form und Zusammenarbeit. Programme erhielten immer mehr Funktionen, die die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten erleichtern. Automatismen vereinfachen die Erstellung von Inhaltsverzeichnissen, Diagrammen, Formeln oder anderen Inhalten. Gerade in den 1980er Jahren entschieden oft die sogenannten Feature-Listen über Wohl und Wehe eines Produktes. In Zeitschriften wurden die Listen gegenübergestellt, und das Programm mit der längeren Liste wurde zum „besten Programm“ gekürt.

Microsoft versprach mehrfach, mit anderen Produkten gleichauf zu bleiben – jedes Feature, das ein anderes Produkt hätte, würde das Microsoft-Produkt auch bald besitzen. Dieser Ansatz lässt die Feature-Listen fragwürdig werden. Denn das reine Vorhandensein einer Funktion sagt noch nichts über deren tatsächlichen Nutzen und Nutzbarkeit im Alltag aus.

Nachdem die Programme ab Mitte der 1990er über die wichtigsten Inhaltsfunktionen verfügten, wurden die Möglichkeiten zur Gestaltung weiterentwickelt. Zugaben wie Grafiken und Bilder ließen Office-Pakete immer weiter anschwellen und gaben Office-Dokumenten einen Wiedererkennungswert. Insbesondere PowerPoint ist für seine biederen Gestaltungsmöglichkeiten bekannt. Mit Office 2007 stellte Microsoft sein Paket auf eine neue Code-Basis und ermöglichte auch unter Windows elegante Grafikeffekte. Mit der Alltäglichwerdung des Internet stiegen die Bedürfnisse, Dokumente gemeinsam zu bearbeiten, die vorhandenen Funktionen zum Änderungen-Markieren genügten oft nicht mehr.

Während Microsoft auf Funktionen für Inhalt und Zusammenarbeit setzt, trumpft Apple mit seinen Möglichkeiten zur Gestaltung auf und konnte mit seinen iWorks-Programmen beweisen, wie einfach zu bedienende Programme funktionieren, und welche grafischen Möglichkeiten die Mac-Plattform bietet. Damit ist zumindest auf dem Mac nach Jahren der Microsoft-Monokultur wieder Wettbewerb eingetreten. Auf Windows-Rechnern dominieren weiterhin Microsoft-Office-Pakete. Allenfalls OpenOffice konnte vor allem wegen des Preisarguments geringe Marktanteile erlangen.

Microsoft erweiterte sein Office-Paket beständig und bietet es in verschiedenen Zusammenstellungen an. Neben Word, Excel und PowerPoint sind auch sogenannte „Personal Information Manager“ (Outlook und Entourage) enthalten. Das Datenbankprogramm namens Access genügt professionellen Ansprüchen. Es ist aber bei weitem nicht so einfach und komfortabel zu bedienen wie FileMaker, dessen Hersteller eine Tochterfirma von Apple ist. Publisher im MS Office versteht sich als Layout-Programm, OneNote dient dem Informationsmanagement, mit InfoPath lassen sich Formulare erstellen und auswerten, der Office Communicator ist ein Messenger-Programm, und Groove dient der Kollaboration.

Der Fokus liegt weniger in der Gesamtheit aller möglichen Bestandteile, sondern entsteht erst durch die einzelnen Editionen, in denen die Programme jeweils zusammengestellt werden. Eine Zeitlang waren auch andere Programme Bestandteil von Office. Visio erfreute sich großer Beliebtheit, um Abläufe und andere technische Aspekte anschaulich darzustellen. FrontPage dagegen war als Webseitenerstellungsprogramm wegen der schlechten HTML-Code-Qualität verpönt. Mit dem Photo Editor und PhotoDraw gab es eine Zeitlang extra Programme für einfache Bildbearbeitung.

Auch die Office-Pakete anderer Anbieter enthalten außer den Komponenten für Textbearbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationserstellung meist weitere Programme. So bot StarWriter bereits 1986 ein kleines Grafikprogramm, eine Adressdatenbank und ein DFÜ-Modul. Zahlreiche Programme, die erst ab den 1990ern in Versionen für Windows erschienen, boten zum Teil bereits in den 1980ern selbst programmierte grafische Oberflächen.

Aufgrund des erfolgreichen Verdrängungswettbewerbs in den 1990ern ist Microsoft Marktführer bei Office-Programmen. Dazu trug auch bei, dass bei vielen Computerkäufen eine Word- und Works-Lizenz enthalten war. Jedes Programm hat seine Spezialitäten und besonderen Funktionen, die sich in den damit erstellten Dokumenten niederschlagen. Daher verwendet jedes Programm seine eigenen Dateitypen. Durch die Allgegenwart von Microsoft Office sind deren Dateitypen zum Quasi-Standard geworden. Diese enthalten jedoch oft mehr Informationen, als sie zunächst vermuten lassen, beispielsweise die Historie aller Bearbeitungsschritte.

Alle Welt vermutet, dass jeder .doc-Dateien verarbeiten kann. Dies muss jedoch nicht der Fall sein, selbst wenn zahlreiche Programme .doc-Filter eingebaut haben.Vor einem Dateiaustausch sollte man die Zukunft der Datei bedenken. Soll sie weiter bearbeitet werden, ist für Text-Dateien .rtf das geeignete Austauschformat, da es von jedem Textprogramm verstanden wird. Soll der Empfänger die Datei lediglich ausdrucken, ist es zweckmäßiger, eine PDF-Datei zu erzeugen, da Word-Dokumente auf verschiedenen Computern verschieden aussehen können.

Gleiches gilt für Präsentations- und Tabellendateien. Soll der Empfänger sie lediglich anschauen können, ist PDF das geeignete Format. Sollen andere die Datei weiter bearbeiten können, teilt man den Programmnamen und die Versionsnummer mit. Wenn möglich, speichert man im niedrigst möglichen Format, bei vielen Tabellen genügt beispielsweise „Excel 97“ als Speicherformat. Dieses Format ist so verbreitet, dass es nahezu jede andere Tabellenkalkulation verlustfrei importieren und weiter bearbeiten kann.

MS Office 97 ist im Lauf der Jahre so etwas wie eine Referenzstufe geworden. So wie früher Drucker erfolgreiche und verbreitete Modelle emulierten, sodass nicht extra Treiber für sie entwickelt werden mussten, so sorgte Office 97 durch seine Verbreitung für die Etablierung seiner Dateiformate als Quasi-Standards.

Layout-Programme

Eine spannende Rolle nehmen die Programme zum Gestalten von Printprodukten ein. „Desktop Publishing“ (DTP) war in den späten 1980ern und frühen 90ern ein wichtiges Schlagwort, es bedeutete, dass ein Printprodukt komplett auf einem Computerschreibtisch entstehen konnte. Früher waren noch Schriftsetzer und andere technische Dienstleister nötig. Auch PowerPoint entstammt dieser Entwicklung, war es doch anfangs lediglich gedacht, um Folien am Bildschirm zu gestalten, die dann von externen Dienstleistern auf Dia oder als Folie belichtet und geliefert wurden.

Mit Quark XPress wurde ab 1987 der Standard im DTP gesetzt. Die Besonderheit lag darin, dass es sich nicht direkt an den einstigen technischen Vorgängen orientierte, sondern eine eigene Logik entwickelte. Pagemaker von Aldus (1985) wurde von ehemaligen Schriftsetzern gern verwendet, da es deren Arbeitsweise gut nachempfand. Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltungslogik war beim Wechsel zwischen XPress und Pagemaker tatsächlich ein Umlernen nötig. Pagemaker, XPress und PowerPoint wurden zunächst für Mac entwickelt und erst ab späteren Versionen auch für Windows. Layoutprogramme etablierten drei Elemente, die auch in Textverarbeitungen zum Standard gehören:

- Kästen: Jedes Inhaltselement muss in einem eigenen Bereich untergebracht werden. Dazu legt man auf der leeren Seite Kästen für Texte und Bilder an. Diese können sich gegenseitig überlagern, dabei umfließt der Text den anderen Kasten oder dessen Inhalt. Die Kästen können durch jeweils eigene Randgestaltung auch als Gestaltungselemente eingesetzt werden.

- Absatzvorlagen: Vorlagen definieren einheitliche Einstellungen, beispielsweise Blocksatz und Einzüge. Weist man einem Textteil diese Vorlage zu, übernimmt dieser die Einstellungen. Ändert man die Vorlage, werden alle zugewiesenen Absätze automatisch an die neuen Einstellungen angepasst. Absatzvorlagen können Zeicheneinstellungen enthalten, beispielsweise dass ein gesamter Absatz eine bestimmte Schriftgröße erhält.

- Zeichenvorlagen: Mit Zeichenvorlagen definiert man Einstellungen, die sich nicht auf einen gesamten Absatz beziehen, sondern nur auf Zeichen. Damit sind beispielsweise keine Einstellungen zum Einzug möglich, aber alle Schrifteinstellungen (fett, kursiv, Größe, Schriftsatz). Diese wirken sich jeweils nur auf die zugewiesenen Zeichen/Wörter aus.

Adobe, das Aldus aufgekauft hatte, brachte 1999 InDesign als direkten Quark-XPress-Konkurrenten heraus und stellte 2004 Pagemaker ein. Mit der Bündelung seiner Programme (Photoshop, Illustrator, DreamWeaver, InDesign) als sogenannte Creative Suite ab 2003 konnte Adobe Quark XPress nahezu verdrängen. Denn für die Bildbearbeitung ist auch der XPress-Anwender auf Photoshop angewiesen. Preislich ist es daher für viele günstiger, das Adobe-Bündel zu kaufen als die Einzelprogramme. Die Unterschiede in der Bedienung haben sich über die Jahre deutlich reduziert. Adobe erleichtert den Wechsel durch einen guten Filter, um XPress-Dateien zu öffnen und weiterzubearbeiten. Allerdings kann es nicht in diesem Format und nicht in ältere InDesign-Versionen speichern, sodass alle Nutzer immer die selbe Version benötigen, denn es gibt kein wirklich funktionierendes Dateiaustauschformat.

Um auch bei einem Layout-Projekt Gestaltung und Inhalt voneinander zu trennen, gibt es bei InDesign die Programmkomponenten InCopy, bei Quark XPress heißt die Komponente CopyDesk. Dabei gestaltet man mit dem Layoutprogramm das Produkt, mit dem „Copy“-Programm kann man dann die in der Gestaltung vorgesehenen Bereiche mit Text füllen bzw. bearbeiten. Insbesondere im redaktionellen Arbeitsfluss kann diese Trennung von Inhaltserstellung und -gestaltung effektiv sein.

Während Pagemaker, XPress und InDesign die weiße Seite als Ausgangspunkt haben, arbeiten FrameMaker, Latex und Lösungen wie Interleaf anders. Um in den erstgenannten einen langen Text über viele Seiten fließen zu lassen, muss jede Seite einen Textkasten erhalten, der mit dem vorigen verbunden ist. Die anderen Programme kennen nur fortlaufenden Text. Statt die Bereiche für Text anzulegen, wird definiert, in welchen Bahnen der Text so lange Seiten füllt, bis er zu Ende ist. Durch zusätzliche Elemente wie Kästen, Seitengestaltungen oder spezielle Einstellungen wird der Textfluss verändert bzw. der Text läuft eine Seite länger oder kürzer. Der Nutzer muss dazu nichts tun – die Textlänge bestimmt automatisch die Menge der Seiten.

Damit ähneln diese Programme Textverarbeitungen, und man spricht eher von Textsatz- als von Layoutprogrammen. Der Unterschied zu diesen besteht darin, dass sie wesentlich reglementierter vorgehen, beispielsweise ohne Formatvorlagen kaum sinnvoll zu nutzen sind. Auch bereiten ihnen Dokumente mit vielen hundert Seiten keine Probleme. Sie können stabile Dateien erzeugen, die bei der Druckerei auch garantiert das gewünschte Ergebnis bewirken. Dies ist beispielsweise mit Word-Dateien nicht sicher.

Die sogenannte DTP-Revolution ab Mitte der 1980er wurde durch das Vorhandensein von vier Technologien möglich: Programm für anspruchsvolles Layout, grafische Benutzeroberfläche, Laserdrucker, Postscript. Computerlayoutprogramme mussten einen erkennbaren Mehrwert gegenüber den Gestaltungsmöglichkeiten via Bleisatz liefern, die Gestaltung war flexibler, Korrekturen und Änderungen leichter durchzuführen, und man erkannte bereits auf dem Bildschirm, wie das gedruckte Ergebnis aussehen wird. Die grafische Benutzeroberfläche ermöglicht echtes Wysiwyg, das Zoomen in eine Seite und die direkte Manipulation von Gestaltungselementen oder Kästen mittels Mauszeiger. Da die Laserdrucker die gleichen Postscript-Dateien verarbeiteten wie die Druckereien, waren sie für Prüfausdrucke bald unentbehrlich. Postscript als Seitenbeschreibungssprache gewährleistete, dass das Ergebnis immer so aussah wie auf dem Monitor, egal ob es auf dem Laserdrucker als Einzelausdruck oder von der Druckerei in einer vieltausendfachen Auflage gedruckt wurde. Postscript wurde ab Ende der 1990er von PDF verdrängt und spielt heute keine nennenswerte Rolle mehr.

Multimedia

Das Abspielen von Filmen ist für heutige Computer eine Nebenbeschäftigung. Doch diese Selbstverständlichkeit begann erst am 25. Juni 1990, als Apple seine QuickTime-Technologie veröffentlichte. Diese besteht nicht nur aus dem QuickTime-Player, sondern auch aus der Architektur, auf die andere Programme aufsetzen können, und dem Dateiformat. Zahlreiche professionelle Schnittprogramme verwenden QuickTime als Basis ebenso wie iTunes und der MacOS-Finder, um eine Schnellvorschau anzuzeigen.

Was QuickTime gegenüber anderen Multimedia-Architekturen auszeichnet, ist seine Vollständigkeit. Von der Aufnahme bis zur Verbreitung von Multimediadateien bedient es alle Bedürfnisse.

- Aufnahme: zum Mitschneiden von Bildschirminhalten, Aufnahme via Kamera, Importieren aus anderen Videoquellen oder -dateien

- Bearbeitung: bildgenaues Schneiden, Verwendung zahlreicher Effekte, nachträgliches Bearbeiten von Bild und Ton

- Synchronität: Bild und Ton bleiben immer (!) synchron, da QuickTime-Dateien eine Synchronitätsebene enthalten; bis QuickTime 7 wurde jede Multimediadatei als Film aufgefasst und ggf. die Synchronitätsspur ergänzt, die z. B. MP3-Dateien fehlt

- Komprimierung: moderne Codecs reduzieren die Dateigröße, zahlreiche Codecs können nachgerüstet werden; QuickTime-Dateien stellen in den meisten Fällen den guten Kompromiss aus Darstellungsqualität, Nutzbarkeit und Dateigröße dar

- Dateiweitergabe: jede Datei kann weiterhin bildgenau geschnitten, mit Effekten versehen oder neu komprimiert werden, ohne die Synchronität zu verlieren; damit ist das QuickTime-Format eine Art Quasi-Standard bei der Videobearbeitung; Standard-Codecs gewährleisten, dass jede QuickTime-Datei auf jedem PC mit installiertem QuickTime genutzt werden kann

- Streaming die Synchronitätsebene erlaubt es, die Dateien abzuspielen, bevor sie komplett geladen sind; damit ist es möglich, einen Film zu schauen, der auf einem Webserver liegt und noch während des Schauens heruntergeladen wird

- Zusatzfunktionen: interaktive Steuerung u. a. mit Java-Elementen, räumliche Panoramen, Untertitel.

Für zahlreiche Einsatzzwecke existieren Programme und Dateiformate, die besser geeignet scheinen oder sind. So hat sich beispielsweise für Streaming das „Real“-Format als Alternative etabliert. Für die Dateiweitergabe oder Speicherung auf Datenträgern (DVDs) ist das mpg2-Format ein verbreiteter Standard. Aber diese Lösungen scheitern in anderen Bereichen. Wie die Netzwerkstandards kann QuickTime zwar alle Bedürfnisse gut befriedigen, aber in einzelnen Fällen sind manche Speziallösungen effektiver.

In den 1990ern versuchte Microsoft mit AVI und ASF eine Alternative anzubieten. Jedoch handelt es sich bei .avi-Dateien lediglich um schlichte Containerdateien. Solche Dateien enthalten lediglich andere Dateien, meist eine für die Ton- und eine für die Bildspur. Durch die fehlende Synchronitätsspur und die völlige Freiheit, wie Bild und Ton kodiert werden, weiß der Empfänger solcher Dateien nie, ob er sie nutzen kann. Mitunter fehlt der Codec auf dem Abspielcomputer, oder Bild und Ton laufen nach einiger Zeit auseinander, oder sie lassen sich nicht ohne Zusatzarbeit weiterverarbeiten. QuickTime bietet dagegen Standard-Profile an, die gewährleisten, dass die entstehende Datei weiterhin über alle genannten Eigenschaften verfügt.

QuickTime stellt damit eine zuverlässige Architektur und ein Dateiformat für multimediale Inhalte zur Verfügung. QuickTime-Dateien (.mov) sind komplexe Containerdateien, die Video- und Audioströme als eigene Bereiche enthalten. Für diese greift QuickTime auf vorhandene Codecs zurück, beispielsweise MP3 oder AAC für die Tonspur. Der MP3-Codec, der Musikdateien nach einem psychoakustischen Verfahren auf ein Achtel bis ein Zehntel ihrer Ursprungsgröße verkleinern kann, war in den 1980ern eine rechen- und testintensive technische Meisterleistung des Fraunhofer Instituts. Auch heute ist die Entwicklung eines effizienten Codecs, der eine hohe Bild- oder Tonqualität bei geringer Dateigröße aufweist, aufwändig. Daher verlangen die Entwickler Lizenzgebühren. Wird die Datei zu sehr verkleinert, hört sie sich falsch an oder hat störende Bildartefakte. Bietet sie einen perfekten Ton und ein sauberes Bild, ist die Datei oft unhandlich groß.

Der Codec zum Abspielen von MP3-Dateien (der Dekoder) ist kostenlos für alle Systeme verfügbar. Doch um Musikdateien mithilfe des Codecs umzuwandeln (der Encoder), ist eine Lizenzgebühr zu entrichten. Diese hat Apple übernommen und liefert mit iTunes einen vollwertigen MP3-Codec kostenlos mit. Kostengründe lassen QuickTime mehr Dateiformate abspielen (das Dekodieren ist meist mit einer kostenlosen Lizenz möglich) als in diese konvertieren; für die Enkodier-Fähigkeit eines Codecs wäre eine Gebühr fällig.

Unter Windows haben die Äquivalente der drei QuickTime-Bestandteile eigene Namen. Der QuickTime-Player heißt Windows Media Player, die Architektur ist ein Bestandteil von DirectX und heißt DirectShow, das Dateiformat heißt neutral Audio Video Interleave (.avi). Windows enthält wie QuickTime einige übliche Codecs zum Abspielen, weitere können nachinstalliert werden.

Die bestehende Vielfalt an Video- und Audio-Codecs erfordert, dass auf dem Computer, der die Multimediadatei erstellt, und auf dem, der sie abspielt, die selben Codecs vorhanden sind. Verwendet man zum Enkodieren einen besonders effizienten aber wenig verbreiteten Codec, werden nur wenige Nutzer diese Datei problemlos abspielen können. Denn der Aufwand, einen Codec manuell nachzuinstallieren, stellt eine zusätzliche Hürde dar. Daher konnte sich der Open-Source-Codec Ogg Vorbis bislang nicht durchsetzen; seine Qualität kann zwar durchaus mit anderen Codecs mithalten, als tatsächliches Unterscheidungsmerkmal ist er kostenlos verfügbar und nutzbar – das genügt vielen nicht als Argument. Die Codec-Frage ist eigentlich nur beim Erstellen von Multimedia-Dateien zu berücksichtigen, denn beim Abspielen verwendet der Nutzer den Player seiner Wahl, der entweder auf die QuickTime- oder DirectShow-Architektur und deren Codecs zugreift oder wie VLC (VideoLan Client) seine eigene mitbringt.

Die direkte Einbettung von Videos in Webseiten scheitert an den Codecs. Auf der einen Seite steht Apple, das den sehr effizienten H.264-Codec bevorzugt. Doch dieser ist eigentlich lizenzpflichtig, auch wenn der Lizenzverwalter, die MPEG-Lizenz-Verwaltung, bis Ende 2015 keine Gebühren erheben wird. Die Firefox-Entwickler bevorzugen daher den komplett kostenlosen Ogg-Vorbis-Codec, der allerdings nicht so effizient arbeitet.

Mit H.264 kodierte Videos können in .avi-, .mp4-, .ogg- oder .mkv-Dateicontainern enthalten sein. Die Datei-Endung sagt nichts über den tatsächlichen Dateiinhalt aus, so wie Word über viele Versionen .doc verwendete, obwohl Word 6 Probleme mit .doc-Dateien von Word XP hat. Der iPod kann nur mit H.264 kodierte Videos abspielen, wenn diese nach bestimmten Regeln (Datenrate, Bildrate, Bildgröße) erstellt wurden, QuickTime oder iTunes bieten daher die Option, Videos in diesem speziellen H.264-Profil zu erstellen, das gewöhnlich die Datei-Endung .mp4 erhält.

Wie bei den Netzwerken haben sich bestimmte Standards etabliert, deren Verwendung die Chancen deutlich erhöht, auf einer Vielzahl von Computern ohne Zusatzaufwand Multimedia genießen zu können. Im Bereich Audio sind das der MP3-Codec sowie der Advanced Audio Codec (AAC), der bei gleicher Dateigröße eine bessere Tonqualität liefert. AAC ist einer der wenigen sehr guten Codecs, die frei verwendet werden können und auch für Linux problemlos verfügbar sind. Im Bereich Video ist der alte MPG2-Standard zwar praktisch, wie er auch bei DVDs verwendet wird, aber die Dateien sind noch recht groß, auch verhindert die Lizenzpolitik die einfache Integration in Linux. H.264 ist mit der Verbreitung von QuickTime bzw. iTunes auch auf Windows-Computern vorzuziehen. Auch DivX ist verbreitet und kann beispielsweise zusätzlich von vielen DVD-Playern abgespielt werden.

Überblick über „Der Apple-Faktor, Band I“:

1. Einleitung

2. Die Anfänge

3. Von der Taste zum Touch

4. Von der Anweisung zum Klick

5. Virtueller Schreibtisch

6. Vom Buchstaben zur Transparenz

7. Vom Einzelplatz zum Netz

8. Von der Philosophie zum Kompromiss

9. Die wunderbare Welt der Software

10. Zum Ende: Versuch eines Vergleichs zwischen Mac OS X und Windows Sieben

Epilog: Eine neue Zeit

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

Pingback: Der Apple-Faktor: Epilog – Eine neue Zeit | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Zum Ende | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Von der Philosophie zum Kompromiss | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Vom Einzelplatz zum Netz | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Virtueller Schreibtisch | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Von der Taste zum Touch | zanjero.de

Pingback: Word stirbt | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor, Band I | zanjero.de

Pingback: Der Apple-Faktor: Einleitung | zanjero.de

Pingback: Texte schreiben mit LaTeX | zanjero.de