„Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?“ – eine einfache Ja/Nein-Frage. Die Antwort ist – hoffentlich – nicht so einfach. Antwortet man mit „Ja“, räumt man ein, dass man bis vor kurzem die Frau geschlagen hat. Antwortet man mit „Nein“, wird jeder vermuten, dass man sie noch immer schlägt. Weder mit Ja noch mit Nein kann man ausdrücken, dass man sie noch nie schlug. „Nein“ wäre in dem Fall die korrekte Antwort, den man brauchte ja nicht damit „aufzuhören“ – aber vor dem „Nein“ scheut man instinktiv zurück.

Genauso problematisch kann die digitale Welt, die nur aus „Ja“ (1) und „Nein“ (0) besteht sein, wenn die Fragen falsch gestellt werden, sie also falsch oder unzweckmäßig angewendet wird.

Ein Blick zur Uhr

Jeder Uhrenbenutzer weiß, dass es im Wesentlichen zwei Arten der Zeit-Darstellung gibt: analoge Zeigeruhr und digitale Uhr. Bemerkenswert ist, dass von wenigen Ausnahmen abgesehen, die meisten Menschen heute wieder zur Analog-Uhr zurückgekehrt sind. Der Boom der digitalen scheint erst mal vorüber.

Bei MacOS X kann die Menüleisten-Uhr die Zeit je nach Vorliebe anzeigen. Entscheiden Sie selbst: auf welcher Uhr erkennen Sie schneller für sich, wie spät es ist?

![]()

![]()

Es geht hier nicht um die Platzersparnis, sondern um die Frage, wie ich schneller für mich erkenne, wieviel Zeit ich noch habe, bis ich zum Termin muss oder wie lange ich heute schon arbeite oder ob es langsam Zeit zum Abendessen wird.

Links bei der analogen Uhr erkenne ich, dass es kurz nach elf Uhr (nachs) ist – also noch knapp eine Stunde bis Mitternacht (Schlafenszeit). Auf der rechten Uhr lese ich, dass ich noch 54 Minuten bis zum Schlafengehe habe.

Ist diese Präzision immer hilfreich? Ist sie immer nötig? Ist diese Präzision nicht sogar mitunter kontraproduktiv, kontra-intuitiv? Welche Auswirkungen hat der Unterschied zwischen digitaler und analoger Informationsverarbeitung und -darstellung noch für mich? Für einige Fragen gibt es präzise Antworten, für andere nur Beobachtungen, aus denen jeder selbst seine Schlüsse ziehen muss.

Alles eine Frage des Rasters

Was ist der generelle Unterschied zwischen analog und digital? Analoge Informationen laufen kontinuierlich. Digitale Informationen werden von einem Raster erfasst.

Eine Linie

Eine schräge Linie über Kästchenpapier kann sich analog jeder vorstellen: Man nehme ein Blatt Kästchenpapier und zeichne einfach diese schräge Linie. Um jemandem mitzuteilen, wie die Linie aussieht, ohne das Original aus der Hand zu geben, können wir beispielsweise die Kästchen in Koordinaten wie beim „Schiffe versenken“ aufteilen und markante Punkte (z. B. Anfangs- und Endpunkt) ansagen. Ist die Linie krumm und schief, können wir alle berührten Felder mitteilen. Aber wir können aus dem Raster nicht heraus, es höchstens weiter verkleinern, indem wir beispielsweise Millimeterpapier darüberlegen.

Daraus folgen mehrere Dinge. Erstens müssen sich Sender und Empfänger auf das selbe Raster verständigen (in der Computerwelt Ja/Nein bzw. An/Aus bzw 0/1; in unserem Fall Kästchen berührt oder nicht). Zweitens müssen sich beide einig sein, was übermittelt wird: alle berührten Kästchen, alle voll gekreuzten Kästchen, nur markante Punkte (und dann natürlich deren Reihenfolge). Drittens ist uns klar, dass Original und Kopie nur in etwa übereinstimmen können. Je nach Rastergröße wird die Kopie genauer oder gröber. In Zeiten endlicher Speichermöglichkeiten (auch viele Gigabyte sind endlich) ist es notwendig, Informationen auf das Wesentliche zu reduzieren.

Die Schrift

Bei eMails kommt es auf den Inhalt an. Der eMail-Inhalt ist doppelt gerastert: Die Sprechlaute wurden zunächst in Buchstaben und diese dann in Kombinationen von 0 und 1 umgewandelt. Selbst wenn uns die Handschrift des Gegenübers interessiert, würden wir nur selten abwarten wollen, bis diese übertragen ist. Da sie elektrisch übertragen wird (sonst könnte man ja weiter klassisch Briefe schreiben), müsste sie dazu wieder in ein Raster von Stromstärken umgewandelt werden – also gerastert und wäre damit digital und nur eine unvollkommene Kopie.

Ausgehend vom Alphabet und der notwendigen Sonderzeichen hat sich für die digitale Speicherung von Schrift die Breite von acht 0/1-Zuständen etabliert: 00000000 bis 11111111, das ist ein Byte. Dabei wird jeder der möglichen Kombinationen (28=256) ein Buchstabe oder Zeichen zugeordnet, häufig nach dem ASCII-Code, der allerdings nur das erweiterte lateinische Alphabet inklusive Sonderzeichen kennt; für den inzwischen populären Unicode werden 216 Zeichen, also zwei Byte verwendet, sodass sämtliche Alphabete und Sonderzeichen mithilfe einer Kodiertabelle gespeichert werden können. Wie bei der „Kodierung“ der Linie auf Kästchenpapier müssen sich Sender und Empfänger einigen, wie das Raster definiert ist, also welche 0/1-Kombination welchem Zeichen entspricht. Verwenden beide unterschiedliche Zuordnungen, wird der Text nicht korrekt aus den Nullen und Einsen zurückgewandelt – Chaos wäre die Folge.

Kodiertabelle

Die digitale Welt setzt also voraus, dass außer den reinen Informationen in Nullen und Einsen auch Einigkeit über die Kodierung besteht. Aus der Schrift ist das bekannt: Es hat sich etabliert ein geschriebenes „a“ als ein „a“ auszusprechen. Im Kyrillischen aber beispielsweise sieht ein „p“ (russisches R) dem deutschen „p“ (deutsches P) verdammt ähnlich, was zu Verwirrung führen kann. Jedoch entnehmen wir dem Kontext, also den Zeichen um das „p“ herum, ob es ein kyrillischer oder deutscher Text ist. Ebenso können Buchstaben auch für etwas anderes als Sprechlaute stehen (z. B. a2 + b2 = c2). Erst der Kontext gibt uns gute Hinweise. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir einen Lesetext vor uns haben, wenn zahlreiche Buchstabenzeichen jeweils zu Wörtern gruppiert und in Zeilen angeordnet vor uns liegen.

Liegt der gleiche Text digital – also in 0 und 1 kodiert – vor uns, wissen wir nicht, was es ist. Wir brauchen die „Meta-Information“, dass wir einen Lesetext und kein Stück Programmcode oder ein digitales Bild oder Musikstück vor uns haben. Dazu müssen wir noch wissen, welche Kodiertabelle wir konsultieren müssen, um die 0/1-Folgen in Buchstaben oder Bildpunkte oder Töne umzuwandeln. Glücklicherweise nimmt uns das der Computer ab.

Damit wird verständlich, warum wir mitunter „Müll“ angezeigt bekommen: Der Computer hat entweder falsche Meta-Informationen bekommen oder verwendet die falsche Kodiertabelle. Die dritte Möglichkeit tritt eher selten auf: Die Nullen und Einsen wurden nicht korrekt übertragen bzw. die Speicherung ist fehlerhaft.

Umrechnung

Jedes Signal wird also nach einer bestimmten Konvention in Nullen und Einsen umgerechnet. Für verschiedene Signale haben sich unterschiedliche Konventionen durchgesetzt; für die drei Hauptbereiche Text, Bild und Töne ließen sich leicht je mindestens ein Dutzend Kodierverfahren auflisten. Doch treten wir noch einmal zurück und schauen uns an, was die Rasterung für weitere Nebeneffekte mit sich bringt.

Stellen wir uns eine Schallwelle vor, wie sie in Plastikplatten gepresst wurde. Unter dem Mikroskop können wir uns jeden Ausschnitt anschauen und erhalten immer noch eine flüssige Linie – egal bei welcher Vergrößerung. Wird die gleiche Schallwelle digitalisiert und in eine Plastikscheibe gebrannt, so würde uns der Mikroskop-Test enttäuschen: nur Löcher und Nicht-Löcher. Setzt man diese Löcher wieder in eine Schallwelle um und verzichtet auf eine Bereinigung, so erhält man eine sehr stufige Schallwelle, die mit dem analogen Pendant außer dem Grobverlauf nichts mehr gemein zu haben scheint. Alle mikroskopischen Details sind verschwunden.

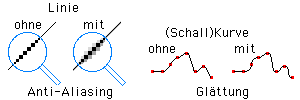

Kampf den Stufen im Raster

Es gibt Verfahren, die Stufigkeit etwas abzufangen. Auf dem Monitor ist dieses Verfahren als „Anti-Aliasing“ (>Wikipedia-Eintrag) bekannt. Eine schräge Linie, die bei genauer Betrachtung nur aus Pixeln besteht und damit stufig wirkt, kann dadurch glatt wirken. Durch Anpassung der umliegenden Pixel verschwinden die Stufen optisch. Eine schwarze Linie auf weißem Grund erhält graue Pixel rundum und erscheint dadurch deutlich glatter. Ein optischer Trick, der auch beim Sound funktioniert, deshalb sind die meisten Menschen nicht in der Lage, eine CD-Aufnahme von einer analogen zu unterscheiden.

Die ungeglättete Schallwelle ist deutlich „eckiger“ als die geglättete – beim Hören ist der Unterschied fast nicht wahrzunehmen; dennoch ist es wichtig, die Übergänge zwischen den einzelnen Rasterpunkten etwas zu „verschleifen“, um ein harmonisches Klangbild zu erzeugen.

Während beim Digitalen alle Werte in ein festes Raster eingepasst werden, stellt das Analoge beim zigtausendfachen Vergrößern noch Werte außerhalb irgendeines Rasters dar. Sicher lässt sich der Schwund beim Digitalen verkleinern: durch Verkleinerung der Rasterzellen und damit Vergrößerung des Datenraumes bzw. der Datenmenge. Das grundsätzliche Problem bleibt aber bestehen: Es gibt keine Werte zwischen den Werten; diese müssen berechnet (interpoliert) werden.

Schrift in der Nahaufnahme

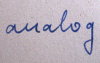

Einige Schriftproben können das analog-digital- und digital-geglättet-Problem verdeutlichen:

(Anklicken zeigt jeweils eine Großansicht.)Von links nach rechts gibt es eine analoge Schriftprobe, eine digitale ohne Kantenglättung, eine mit etwas Kantenglättung und eine mit optimaler Kantenglättung. Ich habe versucht, jeweils die selben Schriften zu verwenden.

Um den Effekt zu verdeutlichen, sind es keine „Screenshots“, sondern Fotos vom Bildschirm.

Schrift noch näher

Zoomen wir einmal hinein (jeweils zum „g“ der obersten Zeile, Schriftart „Times“):

(Anklicken zeigt jeweils die gesamte Schriftprobe in der Nahaufnahme.)Deutlich ist zu erkennen, dass das analoge G mehr als nur ein „g“ ist, es verrät etwas über die Schreibkultur, vielleicht sogar den Charakter des Schreibenden. Das ungeglättete Digital-G besteht nur aus schwarzen und weißen Bildschirmpunkten. Bei der Gestaltung wurde die Anordnung so optimiert, dass noch ein lesbarer Eindruck entsteht, aber von Rundungen ist schwerlich zu sprechen. Das digitale G mit Anti-Aliasing rechts außen enthält kaum noch schwarze Bildpunkte, sondern vorwiegend graue. Erst durch das Sehen fügen sich diese zu einem geschwungenen G zusammen, besonders auffällig in der unteren rechten Ecke.

Beim Betrachten der Schriftproben oben fällt auf, dass es einige Schriften gibt, denen die digitale Natur wenig auszumachen scheint, insbesondere die dritte Zeile profitiert wenig von der Kantenglättung. Diese Schriftart („Chicago“) wurde extra als Bildschirmschrift entworfen, ebenso wie die unterste Zeile („Comic Sans“ in den mittleren Beispielen). Schreibschriften (fünfte Zeile) dagegen haben ohne Kantenglättung kaum eine Chance auf dem Monitor.

Zoomen wir noch etwas weiter hinein, auf die rechte obere Ecke des G:

Die analoge Schriftprobe verrät weitere Details über Linienführung, Aufdruck des Stiftes, verwendete Tinte – Sherlock Holmes könnte sicherlich zahlreiche Schlussfolgerungen ziehen. Bei der digitalen Probe (nur die mit Kantenglättung) gibt es keine weiteren Details zu entdecken.

Selbstverständlich würde ein Ausdruck dieser Schriftbeispiele – statt sie so pixelig auf dem Monitor zu betrachten – wesentlich glatter wirken. Das liegt jedoch daran, dass ein Drucker ein dichteres digitales Raster verwendet als ein Monitor, was insbesondere bei Bildern in der Nahsicht auffällt. Obwohl also ein Drucker mindestens dreimal (oft sechs- bis zwölffach) so fein aufrastert wie ein Monitor, bleibt es ein digitales Abbild, das keine Informationen zwischen den Punkten enthält.

Der Einwand, dass Schriften ja nicht als Pixelmuster im Rechner hinterlegt sind, sondern beispielsweise das G als komplexe Formel, aus der der Computer dann die jeweils passende Darstellung errechnet, also auch eine unendlich große Vergrößerung, trifft am Problem vorbei. Denn auch die Formel enthält keine Informationen neben dem Raster. Fransiger Rand oder unglatte Strichführung müssen in der Formel hinterlegt sein. Im Digitalen gilt ganz besonders: Was nicht explizit definiert oder irgendwo festgelegt ist, existiert nicht. Punktum.

Populäre Digitalien

Dennoch haben sich digitale Elemente in unserem Leben breitgemacht – sie sind ja nicht per se schlecht. Die erwähnte Uhr ist ein bekannter Vertreter. Zeigt sie doch exakt die Uhrzeit, kann aber eben nicht exakter sein als ihre Anzeige bzw. ihre interne Berechnung. Bei einer Analog-Uhr haben auch die Zeigerstände zwischen den Zahlen eine Bedeutung bzw. einen Wert, den es bei einer Digital-Uhr schlicht nicht gibt. Besonders auffällig ist das bei Uhren, denen der Minutenzeiger abgefallen ist – selbst der Stundenzeiger allein gibt noch recht genau Aufschluss über die Uhrzeit. Wollen wir allerdings jemandem die Uhrzeit mitteilen, malen wir nicht etwa eine analoge Uhr, sondern sagen an, was eine digitale Uhr anzeigen würde.

Jeder Text ist ebenfalls digital; nicht weil er online steht und vom Computer erfasst wird, sondern weil die gesprochenen Laute in das Raster des Alpahbets eingepasst werden. Der Frage „Schläfst du etwa?“ lässt sich aus dem Geschriebenen weder die mögliche Aggression noch die ebenfalls mögliche Lieblichkeit entnehmen.

Digitale Kunstsammlungen auf CD-ROM mögen ihren Reiz und ihren Erkenntniswert haben, doch werden sie nie das gemalte Original erreichen. Denn an ein Bild an der Wand kann ich herantreten, es unter das Mikroskop legen und vorher unsehbare Details erkennen. Beim digitalen Abbild ist irgendwann Schluss, spätestens wenn der Speicherplatz aufgebraucht ist.

Digitale Tachometer waren nie wirklich in Mode, es gibt sie aber trotzdem. Statt eines Zeigers, oder als Zweitanzeige, geben sie die aktuelle Geschwindigkeit an.

Digitale Probleme

Damit wären wir beim Brauchbarkeitsproblem. Nehmen wir einen Analog-Tacho, der 47 km/h zeigt. 50 km/h darf ich fahren. Der Abstand zwischen beiden Werten ist mir sofort erkennbar und aus meiner Er„fahr“ung weiß ich ungefähr, wie viel schneller ich fahren darf. Ein Digitaltacho zeigt 47 km/h an, und ich muss die Differenz zu den 50 km/h berechnen: 3 km/h. Das ist wenig. Ich kann also ein kleines bisschen schneller fahren.

Die abstrakten Informationen der Zahlen müssen erst verarbeitet werden, bevor eine Umsetzung möglich ist. Aus den räumlichen Informationen des Zeigers kann ich sofort eine relative Geschwindigkeitsänderung ableiten.

Bei einer Uhr haben wir das gleiche Phänomen. Fragen wir Leute, die soeben auf die Uhr geschaut haben, nach der Uhrzeit schauen sie ein zweites Mal. Warum? Sie müssen die Information, die sie räumlich aufgenommen und jenseits der Zahlenwelt verstanden bzw. gedeutet haben, für uns in Sprache übersetzen.

Ort und Zeit

Scheinbar haben wir wenig Probleme damit, eine räumliche Relation in eine zeitliche umzudeuten und umgekehrt. Die Angabe „zwei Tagesreisen“ war früher eine Längenangabe. „Vor“ und „nach“ waren früher nur Angaben für örtliche Verhältnisse, sie bezeichnen inzwischen aber auch zeitliche Verhältnisse.

Nun ist es nicht so, dass wir aufgrund des Raumes und der Zeit die Geschwindigkeit berechnen und dann wissen, wie lange etwas noch dauert. Vielmehr entwickeln wir ein Gefühl dafür, einer Raumänderung (z. B. der Bewegung des Zeigers) eine ungefähre Geschwindigkeit zuzuordnen. Aus diesen Erfahrungen und erfahrenen Gefühlen, Eindrücken, Prägungen ziehen wir unsere Schlüsse für die Zukunft.

Deuten statt rechnen

Soll heißen, gerade durch diese unbewusste Abschätzung – deshalb rede ich auch von „deuten“ nicht von „rechnen“ – sind uns zeitliche Verortungen und Angaben schneller verfügbar. Zumal wir sie im Alltag selten so exakt und genau brauchen, wie sie die Technik uns zur Verfügung stellen kann.

Zeigt eine Anzeige: „noch drei Minuten“, weiß ich aus meiner Erfahrung, dass ich noch eine Kanne Tee aufsetzen kann, bevor der Computer mit der Rechnerei fertig ist. Zeigt er mir hingegen einen Fortschrittsbalken, so kann ich nach kurzer Zeit erkennen (ohne dies rational in dem Moment zu begründen), dass die Zeit noch ausreichen wird, eine Kanne Tee zu kochen. Von der geistigen Arbeit her ist es deutlich weniger anspruchsvoll, einen Balken zu deuten als eine Zeitangabe zu verstehen.

Grafik vor Zahlen

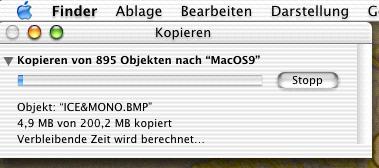

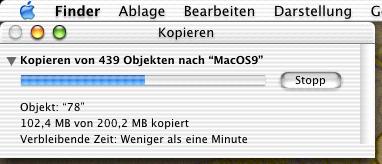

Was hat all das mit Interface Design zu tun? Ganz einfach: Es gibt zahlreiche Anzeigen, bei denen die Entscheidung gefällt werden muss, wie die Darstellung erfolgt. Fortschritts-Anzeigen des Kopierens, Formatierens, Suchens etc. Früher gab es schlichte Anzeigen von absoluten Werten, dann kamen die Prozentangaben dazu. „68%“ der Aktion sind abgeschlossen. Seit den 80ern gibt es außerdem Fortschrittsbalken. Ein festgelegter und erkennbarer Bereich wird mit Fortschreiten der Aktion farbig gefüllt. Oft ist eine Prozent-Angabe zusätzlich eingeblendet.

Das ist eine feine und löbliche Angelegenheit. Auf den ersten Blick ist erkennbar, wie viel Zeit noch ungefähr benötigt wird. Die Pedanten können es sich anhand der Prozentangabe auch genau ausrechnen, wenn es das Programm nicht von sich aus tut „geschätzte verbleibende Dauer: hh:mm:ss“.

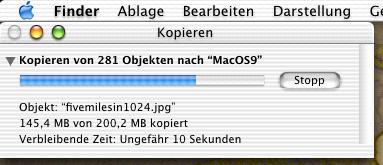

Schauen Sie sich die drei Screenshots vom Kopieren meiner Bildersammlung an.

Es sind zu erkennen: Die Anzahl der noch zu kopierenden Objekte, die aktuell kopierte Datei, die bereits kopierte und die Gesamt-Speichermenge, die verbleibende Zeit.

Unsere Aufmerksamkeit zieht der Fortschrittsbalken auf sich, und irgendetwas sagt uns, dass dieser die Zeit darstellt. Er könnte auch der Anzahl der Dateien entsprechen oder der Dateimenge – warum die Zeit?

Übrigens: Beim Anklicken des Pfleis vor „Kopieren“ wird das Fenster auf die fette Zeile und die Angabe der verbleibenden Zeit reduziert. Diese scheint also eine wichtige Information darzustellen.

Warum wir mit Fortschrittsbalken Zeit assoziieren, weiß ich nicht. Eine anderslautende Beschriftung hat es auch schwer gegen diese erste Deutung. Man muss also sehr bewusst mit solchen Anzeigen umgehen und sie sorgfältig planen.

Denn die besten Anzeigen nutzen nichts, wenn sie Blödsinn anzeigen, sie etwas anderes tun als sie anzeigen bzw. so diskontinuierlich arbeiten, dass eine halbwegs vernünftige Deutung nahezu ausgeschlossen ist.

Beispiele

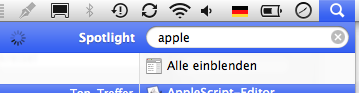

Bei unbestimmter Zeitdauer (unter einer halben Minute) wird beim MacOS ein rotierender Kringel angezeigt:

Dieser Kreisel (links im blauen Bereich) signalisiert, dass ein Vorgang (hier eine Suche) noch nicht abgeschlossen ist und verschwindet, sobald der Vorgang beendet wurde (dabei wird er meist gegen ein anderes Zeichen für beispielsweise Suchanfrage löschen ersetzt).

Installation des Acrobat Reader 5 auf Windows: Rasend schnell vergehen die ersten 90 Prozent, die restlichen 10 Prozent dauern noch einmal fast genauso lang.

Installation von StarOffice 5.2 auf Windows: Der Fortschrittsbalken ist voll, die Prozente zählen weiter bis 119 Prozent.

Systemaufräumen mit FixIt Utilities unter Windows: Zwei ineinander gekoppelte Kreiselanzeigen rotieren mehrfach und sollen wohl den Fortschritt anzeigen (tun sie auch bei einigen Modulen), wirken oft jedoch eher nach dem Motto „Das System arbeitet gerade“.

Die Armbanduhr unter dem klassichen Macintosh-System: Ein Zeiger rotiert in einer stilisierten Armbanduhr, wenn das System gerade rechnet. Erste Assoziation wäre: Nach einem Zeigerumlauf ist die Aktion beendet. Der Zeiger rotiert jedoch weiter und weiter, bis die Berechnung abgeschlossen ist. Die Sanduhr unter Windows scheint dagegen etwas weniger vorgeprägt in ihrer Bedeutung und daher weniger missverständlich:

Fazit

Nichts ist von sich aus gut oder schlecht: Digitale Angaben haben ihre Berechtigung, nicht nur in Messprotokollen. Analoge haben ihre Vorteile: rasche Erkennbarkeit und unaufwändige Deutung und Prognose möglich. Doch nur der vernünftige und sinnvolle Einsatz von solchen Anzeigen bringt den Nutzern wirklich einen Vorteil. Auch Fortschrittsbalken oder ähnliche grafische Anzeigen müssen getestet werden, ob sie brauchbare Informationen vermitteln bzw. möglicherweise den falschen Eindruck erwecken.

Digital ist besser?

Die Band Tocotronic mag zwar in den 90ern ihr erstes Album so genannt haben; das von mir ergänzte Fragezeichen führt zu einem kleinen Exkurs über die Nachteile von Digitalien. Mit Digitalien bezeichne ich alles, was digital gespeichert ist, also beispielsweise eine Musik-CD oder eine Text-Datei. Analogien meinen dementsprechend analoge Medien wie die Schallplatte oder eine Papierseite mit Text, ob nun per Hand geschrieben oder aus der Schreibmaschine oder einem Drucker.

Das auffälligste Problem wird deutlich, wenn ich mir beide beim Kopieren anschaue. Soll eine Analogie vervielfältigt werden, benötige ich für die Großproduktion einen Master, von dem ich Kopien herstelle, beispielsweise einen Stempel oder eine Druckmatritze für Texte, oder eine Art Stempel für Schallplatten. Die Verfielfältigungen sind mechanisch, das bedeutet, dass sich der Stempel bei jedem Vorgang abnutzt. Das wiederum bedeutet, ich wäre in der Lage, mit einem superguten Mikroskop genau diese Unterschiede in den einzelnen Stücken aufzuspüren. Geht es nur um Vervielfältigung im kleinen Rahmen, nutze ich Techniken wie Fotokopierer oder ein Tonband. Jeder weiß, dass die nächste Kopie einer solchen Kopie mit dem Original nicht so viel zu tun haben muss – um die Unterschiede herauszufinden, benötige ich oft nicht mal ein Mikroskop.

Die identischen Generationen

In der digitalen Welt ist eine Kopie auch immer ein Original. Die Datei, die meine Kamera beim Fotografieren anlegt, kopiere ich auf die Festplatte, sichere sie auf einem Server und erstelle von dort aus eine CD-ROM, mit der ich in ein Geschäft gehe und Abzüge machen lasse. Das Ergebnis, ob ich die Abzüge von der vierten Generation der Kopien oder von der Original-Datei mache, ist identisch. Es gibt höchstens Unterschiede dadurch, dass beide Abzüge nicht mechanisch identisch sind, dass also die Foto-Abzug-Maschine eventuell Unterschiede produziert, die es sonst nicht gäbe. Deshalb ist ja auch das CD-Kopieren so toll. Ich kann von der hundertsten Generation an Kopien (also die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie der … der Kopie des Originals) eine Kopie erstellen, die vom Original nicht zu unterscheiden wäre; vorausgesetzt, keine der Kopien oder gar das Original wird mechanisch beschädigt.

Analogien bestehen aus einer unendlichen Vielzahl von Möglichkeiten (s. o.), Digitalien nur aus Null und Eins. Diese lassen sich einfach kopieren. Nehme ich beispielsweise ein kariertes Blatt und fülle beliebig mit einem Edding einige Felder aus und erstelle dann zehn Kopien-Generationen, kann ich das Raster leeres / ausgefülltes Feld noch eindeutig erkennen – wenn der Kopierer keine mechanischen Defekte einbaut, sind auch noch in der hundertsten Generation alle Informationen enthalten. Eine Seite Handschrift hätte schon in der fünften Generation so viele Details verloren, dass möglicherweise einige Worte nicht mehr eindeutig entzifferbar sind.

Die Mechanik, auf der die Analogien basieren, muss immer ganz exakt den Zustand wiedergeben, den die Analogie an der Position hat. Schon die Kabelübetragung verhindert diese hundertprozentige Exaktheit, der Zustand ist ein wenig verändert. Bei Digitalien muss nur der Schwellwert eingehalten werden, was wesentlich leichter ist: Unterhalb diesem ist es Null, oberhalb Eins. Damit ist die Verteilung auch vereinfacht, denn Null und Eins lassen sich ohne Verlust in jedes andere Raster übertragen, verstärken und versenden; bei Analogien würde jede Übertragung, Verstärkung, Versendung zu Informationsverlust oder Verzerrung führen. Klangpuristen hören deshalb auch Unterschiede zwischen Dolby- (wo der Klangpegel über den Rauschpegel künstlich angehoben wird) und originalen Tonaufnahmen heraus.

Theoretisch, das nur als Randbemerkung, hätte man statt Null und Eins auch 0 bis 9 kodieren können, indem man die Stromstärke als Indikator nimmt und nicht „Strom fließt“ ./. „Strom fließt“ nicht – der technische Aufwand wäre nur größer.

Mit der Umwandlung – das als weitere Randbemerkung – von Musik-CDs in komprimierte Musik-Dateien erhalte ich jedoch „minderwertige“ Originale. Denn die Original-Dateien werden anhand eines psychoakustischen Verfahrens reduziert, das Orignal ist daraus nicht mehr original zu rekonstruieren, beim Hören fällt der Unterschied jedoch kaum auf.

Der Wert des Originals

Diese Kopiengleichheit der Digitalien ist ihr großer Vorteil, aber auch ihre Krux. Eine eMail enthält immer alle Informationen, egal wie oft ich sie kopiere und weiterleite (vielleicht stellt nicht jedes eMail-Programm alle Informationen dar, aber sie sind alle enthalten). Statt einer eMail kann ich auch Musik-, Fillm- oder sonstige Dateien verschicken und kopieren und alle gleichen dem Original. Verlage und Verwerter haben natürlich kein Interesse daran, dass jeder identische Kopien erstellen und besitzen kann.

Da nur die Verlage und Verwerter Originale besitzen dürfen – zumindest scheinen sie das zu denken –, muss sie die Abgabe jeder digitalen Kopie ärgern, ist diese dem Original qualitativ doch gleich. Sie trösten sich zum Teil damit, dass ihnen das analoge Ausgangsmaterial gehört bzw. sie eine Version haben, die feiner gerastert und damit qualitativ besser ist. Sie geben sich außerdem Mühe, die verkauften Digitalien (also Kopien) unkopierbar zu machen.

Dazu nutzen sie zunächst Schwachstellen der Digitalgeräte aus, wie beispielsweise bei Musik-CDs, die Computerlaufwerke nicht mehr problemlos abspielen können. Das Problem war und ist allerdings, dass Digitalien nur aus Nullen und Einsen bestehen – was diese bedeuten, entscheidet der Empfänger oder das Programm oder das Gerät. Das heißt, ich brauche „nur“ alle Nullen und Einsen auszulesen (das ist möglich) und muss die Vorschrift kennen, nach der sie einen Sinn bilden. Bei Musik-CDs ist das recht einfach, da bestimmte Formate standardisiert sind. Oft hilft es bereits, ein Gerät oder Programm zu verwenden, das alle Nullen und Einsen des Datenträgers auslesen und auf einen anderen übertragen kann, an das die Verlage bzw. Verwerter nicht gedacht haben. Die technischen Hürden sind da, aber überwindbar. Voila, eine Kopie, die akustisch vom Original nicht zu unterscheiden ist.

Die Behältnisse

Wenn kein physischer Datenträger wie eine CD vorliegt, den ein Gerät auslesen muss, sondern die Dateien direkt verkauft werden beispielsweise in einem Online-Shop, werden die Inhalte in Container verpackt. Das heißt, eine Digitalie aus dem Internet enthält Code-Abschnitte, die es notwendig machen, einen Schlüssel zu besitzen, um den Inhalt auszulesen. Programme, die den Schlüssel nicht haben, können mit der Datei nichts anfangen oder produzieren Müll. Den Schlüssel muss ich kaufen oder mieten.

Aber jeder Container ist aufbrechbar, mitunter ist nur etwas rohe Gewalt notwendig. Wenn ich weiß, wo ich die Brechstange ansetzen muss, knackt es, und ich habe Zugang. Wie gesagt: Es sind nur Nullen und Einsen, es kommt darauf an, wer sie interpretiert. Eine Text-Datei könnte möglicherweise einen tollen Song als Audio-Datei abgeben, den Versuch wäre es wert …

Das Container-Problem ist theoretisch sehr einfach zu lösen: Ich muss nur wissen, welche Informationen gespeichert sind und wie sie codiert wurden. Bei einer Audio-Datei beispielsweise sind die Möglichkeiten durch die Standards begrenzt. Ich brauche also nur die Nullen und Einsen auszulesen und den Container wegzulassen. Voila! Das System lässt mich aber nicht so einfach an die Nullen und Einsen heran? Was, wenn ich ein System verwende, das mich heranlässt? Ein einfacher Hex-Editor beispielsweise zeigt die Nullen und Einsen jeder (!) Datei an.

Container sind ganz nett, haben aber auf keiner Baustelle die Einbrecher wirklich abschrecken können. Nur Gelegenheitsdiebe suchen sich dann leichtere Beute. Da wir bei Digitalien oft nur Gelegenheitsdiebe sind, ist dieser Container-Schutz genügend sicher für 95 Prozent. Aufwand und Nutzen stehen eben nicht oft in einem guten Verhältnis. Die anderen fünf Prozent von uns lachen sich eins, schmeißen ihren Hex-Editor an und erhalten originale Kopien.

Wenn aber die Daten in dem Container noch einmal manipuliert wurden, sodass sie für sich noch keinen Sinn ergeben, wenn ich sie aus dem Container befreit habe, dann wird es wirklich spannend.

Das Dreier-Gespann – eine Vision

Wer sich nicht für die theoretische Datensicherheit interessiert, liest einfach beim nächsten Kapitel weiter.

Statt eines großen Containers gäbe es dann viele kleine, jedes Byte wäre quasi sein eigener Container, da jedes Byte verschlüsselt ist. Möglich wäre beispielsweise folgendes Verfahren, um eine Datei im Internet zu erwerben, die ausschließlich ich benutzen kann. Ich gebe zwei Passwörter ein: A und B. Anhand von Passwort A wird Passwort B verschlüsselt (also die Nullen und Einsen von B werden anhand einer Rechenvorschrift, die A einbezieht, umgerechnet) und anschließend wird A anhand von B verschlüsselt. Ich habe auf diese Weise zwei Schlüssel, die aufeinander angewiesen sind. Keiner ist ohne den anderen von anderen lesbar. Dann nehme ich die zu sichernden Nullen und Einsen und verschlüssele sie anhand von A und B, also mithilfe einer Rechenvorschrift, die A und B gleichermaßen einbezieht; beispielsweise wird die Datei in Informationsbröckchen der Länge von A zerlegt, diese dabei abwechselnd invertiert und gespiegelt und so miteinander vertauscht, wie die Zeichen von B sortiert wären. Danach werden einzelne Abschnitte noch abwechselnd mit A oder B multipliziert – der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt.

Damit habe ich drei Elemente: eine Datei aus Nullen und Einsen, ein Passwort A und ein Passwort B. Die Datei enthält nur Datenmüll, es sei denn ich bin im Besitz beider (!) Passwörter. Das können in diesem Fall sogar triviale Dinge wie der Name des Schoßhundes und das Geburtsjahr des Weihnachtsbratens sein. Selbst wer die Verschlüsselungstechnik kennt, benötigt mindestens zwei Elemente, um das dritte zu rekonstruieren.

Durch die Aufteilung auf zwei Passwörter wird erstens eine Komplexität erzeugt, die sich in einem nur schwer umsetzen ließe und noch dazu schwer merkbar wäre. Zweitens habe ich zwei Schlüssel, die – wenn ich sie getrennt aufbewahre – doppelte Sicherheit geben. Die Chancen, dass jemand zufällig an den Inhalt meiner Datei gelangt, ist gering. Bemerke ich den Diebstahl oder unerlaubten Zugriff auf eines oder gar zwei der Elemente, habe ich immer noch ein drittes, das ich schützen kann, um unberechtigten Zugriff zu verhindern. Gelegenheitsdiebe haben es so noch schwerer, besser gesagt: Für sie ist ein Zugriff unmöglich, es sei denn ich bin hundsdämlich. Profi-Dieben wird das Handwerk so erschwert, dass der Inhalt schon wirklich sehr sehr bedeutend sein muss.

In der Praxis kaufe ich möglicherweise eine Datei im Internet. Ich bezahle dafür. Ich ganz allein will diese Datei benutzen. Ich gebe meine beiden Passwörter getrennt ein, sie werden (noch auf meinem Rechner) gegeneinander verschlüsselt und getrennt (!) übertragen. Das eine erhält der Server sofort und das andere einige Sekunden später auf einem anderen Kanal (beispielsweise via eMail). Es könnte auch ein Passwort festgelegt sein (vielleicht einfach die Kontonummer), sodass nur noch eines übertragen werden muss, das andere kennen der Server und mein Rechner ja bereits. Damit ist es auch über das Aushorchen aller Leitungen der Welt nicht möglich, an beide Passwörter zu gelangen. Sodann verschlüsselt der Server meine Datei und lässt sie mir zukommen. Da ich beide Passwörter kenne, komme ich problemlos an den Inhalt.

Das heißt jetzt aber nur, dass die Digitalie „life“ dekodiert wird. Sie liegt also nicht dekodiert auf meiner Festplatte, sondern wird nur für den Bedarf dekodiert und liegt ansonsten als Datenmüll auf meiner Festplatte herum. Es braucht schon die Passwörter, um sie auszulesen. Auf diese Weise bin ich an bestimmte Programme gebunden, denn andere können mit den Nullen und Einsen gar nichts anfangen bzw. wenn sie mit der selben Verschlüsselung arbeiten, können sie mit dem entschlüsselten Inhalt nichts anfangen. Dadurch erhält das Programm die Entscheidungsgewalt darüber, was ich mit der Digitalie machen darf, eventuell sind auch die Rechte mit eingespeichert und das Programm liest sie aus. Wie gesagt, ein anderes Programm käme gar nicht so weit.

Technische Ergänzung. Die Passwörter kennt immer nur derjenige, der sie eingibt, und das Programm, das sie für die Ver- bzw. Entschlüsselung benötigt. Bei der heutigen Rechnergeneration sollte das Life-Kodieren und -Dekodieren keine Hürde sein. Um dennoch Rechenkapazitäten zu sparen, ließe sich ein Stufenmodell verwenden: „leichte Sicherheit“ würde vielleicht zehn Prozent, die über die ganze Digitalie verteilt sind, verschlüsseln; „normale Sicherheit“ vielleicht die Hälfte; „hohe Sicherheit“ die gesamte. Natürlich ließe sich das auch bei Bedarf mit drei oder mehr Passwörtern bewerkstelligen und natürlich auch dazu verwenden, sich gegenseitig Dateien zukommen zu lassen, die außer mir und dem Empfänger, dem ich beide Passwörter für diese Datei mitteile, niemand auslesen kann. Selbstverständlich kann man dieses Verfahren mit anderen kombinieren, beispielsweise in einen Container legen, für den es ein Passwort gibt o. ä.

Ein findiger Programmierer kann natürlich das Programm so verändern (dazu muss er „nur“ einige Nullen und Einsen im Code ändern), dass aller Schutz vergeblich ist und die Datei im Klartext auf der Festplatte landet. Klingt paranoid. Ist es auch.

Ein neues Problem

Die Eigenart von Nullen und Einsen kommt jetzt richtig zum Tragen! Erstens ist jeder theoretisch in der Lage, die Nullen und Einsen in seinem Computer auszuhorchen, auch die im Arbeitsspeicher oder die Signale auf dem Monitor oder aus den Lautsprechern. Es ist nur eine Frage der Technik und des Aufwands. Es ist möglich, dagegen gibt es kein Mittel! Zweitens: Ich bin – solange ich mit einem Computer arbeite – auf Nullen und Einsen angewiesen.

Da es immer nur Nullen und Einsen sind, gibt es keine perfekte Sicherheit! Genügend motiviert und technisch gut genug ausgerüstet, ist alles knackbar. Manches ist auch nur eine Frage der Zeit, bis beispielsweise das automatische Austesten aller möglichen Varianten zum Erfolg führt. Absolute Sicherheit war, ist und bleibt eine Illusion. Wir können nur die Barrieren erhöhen, worauf dann die Erde ringsum aufgeschüttet wird, bis die Barriere so hoch nicht mehr ist …

Solange Technik von Menschen gebaut und bedient wird, gibt es Fehlermöglichkeiten, die die Barrieren verringern bzw. überwindbar machen. Wer kann einem Programmierer so weit trauen, dass das Passwort nicht doch irgendwo abgelegt wird, selbst wenn die Ver- oder Entschlüsselung beendet ist? Wer kann einem Unternehmen trauen, das Menschen anstellt, die Programme schreiben?

In der analogen Welt wusste man um die unzulängliche Sicherheit, sie war sichtbar. Schrieb man etwas auf, von dem man nicht wollte, dass es ein anderer liest, verbrannte man es. Man konnte es vorher auch schreddern und hinterher die Asche in alle Winde streuen – das war sicher, solange man keinen Durchschlag angefertigt hatte. Wir hatten immer im Blick, wo Kopien waren bzw. es ließ sich nur eine begrenzte Menge an Kopien herstellen.

Da wir heute nicht wissen, wo überall digitale Durchschläge von Dokumenten abgelegt werden und die Informationen auf der Festplatte nach einer Löschung oft restaurierbar sind, gibt es die Sicherheit nicht mehr. Wir können nur vertrauen, dass die Programme nichts anderes tun als wir von ihnen erwarten. Oder mit Fox Mulder: „We want to believe“. Wer weiß schon, was tatsächlich in einem Computer vorgeht, denn wieviele der Milliarden Operationen pro Sekunde können wir ihn schon beschäftigen – wer weiß, was er in der übrigen Zeit tut? Auf wessen Geheiß tut er etwas?

Praktischer Nachschlag: Monitore

Wer sich einen digitalen LCD-Monitor anschafft, muss einige Dinge berücksichtigen. LCD-Monitore haben ein festes Pixelraster, und nur bei einer Bildschirmauflösung derselben Größe ist das Bild scharf, sonst muss es auf das LCD-Raster umgerechnet werden, worunter die Schärfe und der Kontrast leiden. Röhrenmonitore dagegen passen sich an die empfangene Auflösung an.

Für das LCD spricht, dass es ein sehr scharfes, flimmerfreies Bild besitzt, wenig Platz auf dem Schreibtisch wegnimmt, weniger Strom verbraucht. Als Nachteil kann sich auswirken, dass ein LCD nur effektiv mit einer einzigen Bildschirmauflösung betrieben werden kann, bei jeder anderen wird das Bild verschwommen, unscharf und unvergnüglich. Daher empfiehlt es sich, einen LCD-Monitor über eine digitale Schnittstelle anzusteuern (DVI), wobei man einräumen muss, dass auch mit RGB-Kabel (also die alten Monitor-Anschlüsse) in den meisten Fällen gute Bilder entstehen.

Außerdem besitzen LCDs ein leichtes Echo-Bild, das heißt, der Bildschirminhalt ändert sich nicht so schnell, wie man es von Röhrenmonitoren gewohnt ist, schnelle Bewegungen können einen Schatten hinter sich herziehen. Heutige LCDs eignen sich zwar fast ausnahmslos für Filme und Büro-Alltag, bei einigen schnellen Spielen können sie aber stören. Nicht vergessen sollte man, dass LCDs einen etwas kleineren Farbbereich als Röhrenmonitore darstellen können. Das stört im Alltag zwar nicht, aber für die professionelle Bildbearbeitung eignen sich daher nur sehr teure Geräte.

Röhrenmonitore haben den Nachteil, dass sie bei einer Bildfrequenz unter 75 Hertz flimmern und unangenehme Kopfschmerzen verursachen können. Abgesehen von Platzbedarf, Stromverbrauch und „Unmodernheit“ bieten sie – bei ordentlicher Einstellung – ein klares, farbreiches, kontraststarkes Bild.

Ein Wort zu Flachbildfernsehern. Es gibt meines Erachtens immer noch keine Geräte, die einem guten Röhrengerät das Wasser reichen können – auch in den höherpreisigen Regionen bekommt man für das gleiche Geld zwei Röhrenfernseher mit gefühlt gleichgutem Bild. Analoge Bildsignale (Kabel- oder Antennen-TV, Video-Recorder, die meisten DVD-Player) müssen in ein digitales Bild umgerechnet werden, das viel, viel größer ist als das Ausgangsbild, Bildpunkt des Signals erstreckt sich dann auf zahlreiche Bildpunkte der Anzeige. Bei dieser Umrechnung leisten die meisten Geräte nicht so gute Arbeit, sodass das Bild pixelig oder überzeichnet scharf wirkt, wenn man nicht in der optimalen Entfernung sitzt – und die ist ganz schön weit weg vom Kino-Feeling! Da die wenigsten Digital-Signale in der Auflösung ankommen, die der Bildschirm standardmäßig mitbringt, muss auch hier umgerechnet werden. Außerdem sind die Spezifikationen für die HD-Zukunft im Fluss, d. h. niemand kann zur Zeit garantieren, dass der Flachbildfernseher mit dem DVD- oder BluRay-Player, den man sich in zwei Jahren kauft, zusammenspielt.

Letztendlich gilt bei Monitoren ganz besonders: Im Laden ausführlich anschauen, ob er ein gutes, scharfes Bild bietet; für den normalen Gebrauch eignen sich Flachbildschirme, da sie ein angenehmeres, weniger ermüdendes Bild bieten, wenn man längere Zeit auf den Monitor schauen muss. In einigen Sonderfällen sind allerdings immer noch Röhrenmonitore die erste Wahl.

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

ein Kind der 70er • studierter Anglist/Amerikanist und Mediävist (M.A.) • wohnhaft in Berlin • Betreiber dieses Blogs zanjero.de • mehr über Alexanders Schaffen: www.axin.de ||

Pingback: Daten für die Ewigkeit | zanjero.de

Hey, super geschrieben.

Pingback: Die Wunder-Technikwelt – Smartphones, mobiles Internet und Co

Pingback: Das Problem der Datei-Endungen | zanjero.de